新規顧客の獲得単価の上昇や、リピート売上の比率向上への期待拡大などを背景に、LTVへの注目が集まっている。デジタル技術の進展とITコストの低下、さらにはEC化やサブスクサービス・D2Cの進展によるCRMの重要性向上などが背景にある今こそ、LTVの重要性を見直すときではないでしょうか。本稿では、LTVの基礎からこれからの鍵になるポイントなどを、トライバルメディアハウス 代表取締役社長の池田紀行氏に聞いた。

マーケティングの領域で多く用いられる言葉にLTVというものがあります。LTVとは、「Life Time Value」の頭文字を取ったもので、顧客生涯価値を意味する言葉です。

市場の成長が著しかったこれまでは、自社も競合も差別化することによってポジショニングを棲み分け、市場全体で成長することができていました。そのため、マーケティングにおける重要指標は市場占有率(マーケットシェア)が用いられ、どの会社が市場の何%を獲得しているかが重視されていました。

しかし現在、指標の重要度にもう1つの軸が加わってきています。それがLTVや顧客占有率です。

2006年頃から国内人口が減少し始め、多くの市場の成長率が次第に低減。規模の縮小に転じたことで、各社で限られた顧客の奪い合いが始まりました。そういう状況では、新規顧客をいかに競合に取られずに獲得するか。そしてそれと同じくらい、いかに既存顧客を離反させないか。つまり、「いかに競合に切り替えられないか」が重要になったのです。

そのため、マーケティングにおける重要指標に顧客占有率が追加され、いかに顧客が当該カテゴリーに生涯使う価格を自社で獲得できるかが重視されるようになりました。

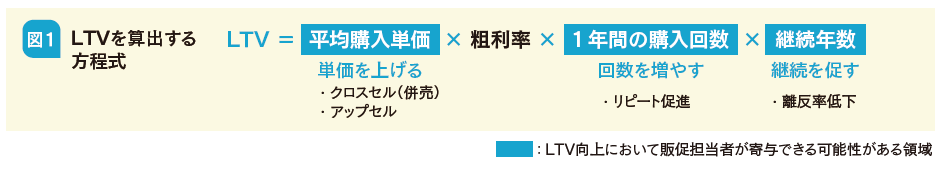

ここで、具体的な例を挙げて考えてLTVを考えてみましょう。

1台あたり平均200万円の新車を生涯で計7台購入するAさんがいたとします。Aさんの「自動車における消費総額」は1400万円です。では仮に、7台の内訳がトヨタ3台、ホンダ2台、日産1台、ダイハツ1台だった場合、トヨタの顧客シェアは1400万円のうち600万円、つまり42.9%を獲得したことになります。これがLTVのベースとなる顧客シェアの考え方です。

それを踏まえて、多くの企業が用いている一般的なLTVの計算式は図1の通りです。

実際には...