ライゾマティクスが2016年に社内に新設したR&D部門「ライゾマティクスリサーチ」。ライゾマティクスがこれまで生み出してきた、数々の新しいテクノロジー表現の中核に常に位置してきた技術集団だ。

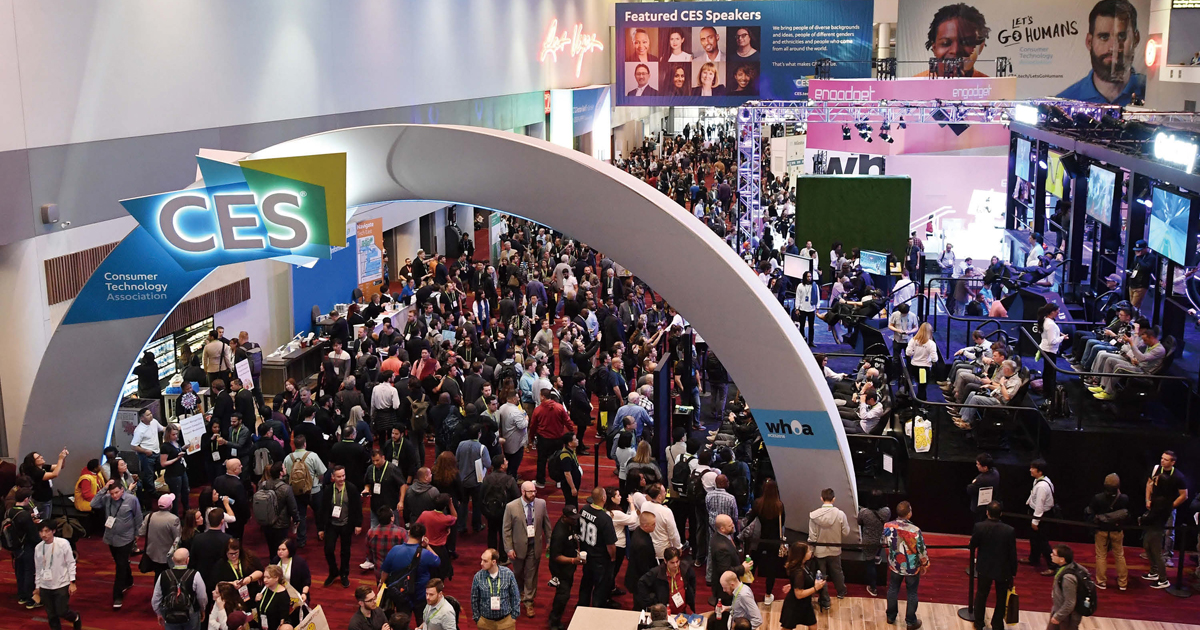

左から、ライゾマティクスリサーチ 花井裕也さん、西本桃子さん、共同代表の石橋素さん。手前が共同代表 真鍋大度さん。オフィス全体が開発ルームのよう。

研究開発から世の中に新しいものを送り出していく

ライゾマティクスは設立10周年となった2016年、空間・建築を扱う「アーキテクチャ」、デザインによる課題解決を行う「デザイン」、そして研究開発要素の強いプロジェクトを中心に扱う「リサーチ」の3部門を新設した。リサーチは眞鍋大度さんと石橋素さんが共同代表を務めている。

「リサーチ」と名づけたのは、クライアントワークと研究開発のバランスを取るというスタンスを、社内外に明確に示したかったからだという。「受託中心から、研究開発をベースに新しいものを送り出す方にシフトしていくんだという気持ちでつけた名前です」と石橋さんは話す。

メンバーは現在18人。それぞれ多様なバックグラウンドを持っている。その1人でVRのソフト開発に携わる花井裕也さんは、ソニーの研究開発部門出身。前職ではARの研究に携わっていた。その知識を生かし、ここでもAR/VR、カメラシステムの開発を担っている。

「VRは世間的に注目を集めている分野なので、引き続き追いかけることになりました。広い意味でテーマは継続ですが、関わる立場は完全に変わったので、あくまでライゾマのアウトプットとしてありうる形にすることを意識しながら深掘りしています」という。

研究開発の内容は、個人の興味やモチベーションをベースに、作品や仕事としての出口も意識しながら決めているが、「この技術がはたして将来使えるか」を事前に予測するのは実際には難しい。そこで最近は研究助成金の申請制度を作り、メンバーが申請して認められれば研究費を出し、一定期間は研究開発を仕事として認めるようにするなど工夫している。

特化した技術を持って参画する花井さんのような人もいれば、やりたい仕事ありきで参画する人もいる。ハードウェア開発を担う西本桃子さんは、新卒でライゾマティクスに入社。大学時代は電子系の学部で、舞台関連のシステムやドローンの研究をしていた。

「舞台演出の仕事がしたくて入社しました。花井さんのように最前線で使える技術はなかったので、最初はとにかく課題がたくさん与えられ、それに応える日々でした。入社した頃はちょうどドローンを扱う案件が多く、私は大学でもドローンの自己位置推定の研究をしていたので、関連の論文やサイトを調べながら、仕事に使えるものはないか探していました」。

現場にいて感じるのは、「実際にモノに触ってみるまでのスピードが早い」ことだと西本さんは言う。「ハードは触って動かしてみないとわからないことが多くあります。理論上できるはずでも、うまくいかないのは日常茶飯事です。そんな時に、では別の製品で試そうといった判断がとても早いので、すぐに取りかかれます。それに自分で何でも手を動かして作ってしまう。メーカーと違って量産前提でなく、プロトタイプを1つ作れればいいという仕事が多いので、その方が早いんです」 …