繊維専門商社の豊島は2015年、食品会社が廃棄せざるを得なかった野菜や食材を染料としてテキスタイルに活用するプロジェクト「FOOD TEXTILE」をスタートした。「ただ捨てられていくものを、生まれ変わらせることで、“食”を中心とした衣・食・住の生活シーンをファッショナブルに楽しむ」をコンセプトに、オリジナル商品はもちろんのことアパレル企業などとコラボした商品を次々と生み出している。

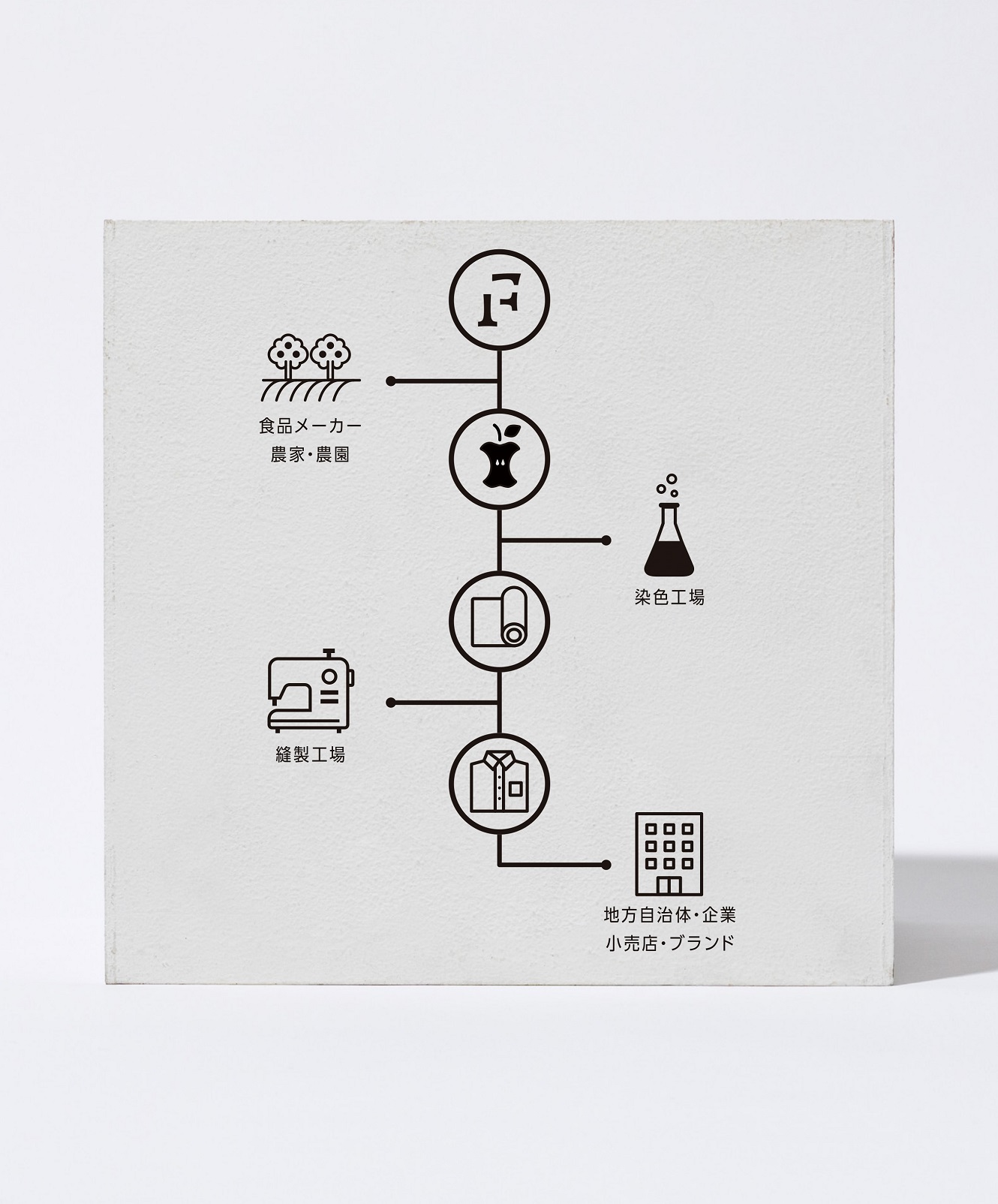

FOOD TEXTILEで廃棄予定の食材が、染料、テキスタイル、服などに生まれ変わるまで。

ひとりの社員の自主提案からスタート

「20代の頃はそれこそ馬車馬のように働いていたんです。でも30代が近づき家族ができて、子どもができて、この働き方が果たして自分や家族にとって良いことなのだろうかという気持ちが芽生えてきました。何か新しい発想のプロジェクトを立ち上げて、会社の誇れる事業に成長させたい。社会が求めることはなんだろうと。新たなヒントを求めて、異業種交流会に参加しました」と豊島 八部五課 谷村佳宏さん。

「FOOD TEXTILE」はそこで、キユーピーのCSR担当者と偶然出会ったことから生まれた。「どうしても商品にできない野菜があるんですけれど、何かできないですかね」と持ちかけられたのだ。共感する部分も多く、会社に持ち帰り提案したところ、後押ししてくれた。そして、2015年2月にプロジェクトがスタートした。

プロジェクト名は、食べ物の残渣をテキスタイルにすることから、「FOOD TEXTILE」。シンプルなネーミングだが、そこには生活者にきちんと伝わるわかりやすさが大切だという谷村さんの想いがある。「この名前だと、余ってしまった食べ物からできた染料を使ったテキスタイルであることが、連想しやすいと思うんです」。つながりのある染色工場に相談し、試行錯誤の結果、天然染料を90%以上使用した優しい色合いの染料、そしてテキスタイルが完成した。

FOOD TEXTILEの染料の材料となっている食材。ブルーベリー、レタス、ドリップコーヒー、ルイボス。

余ってしまった食べ物からできた染料を使った糸と布

押しつけがましいコミュニケーションは実践に繋がらない

技術的な課題、関係各所への調整などさまざまな苦労を乗り越えていざ実用化したが、当初はあまり関心を持ってもらえなかったという。「なぜコストをかけてまで、キャベツで染めた服を着るんですか」と言われたことも。

「啓蒙も含めて、本当に大変でした。ひとりのサラリーマンが『サステナビリティ』だと言ってもなかなか多くの人には伝わらない。そんな中、有名ファッションブランドとの取り組みはありがたかったです。CONVERSEのように老若男女問わず認知されている靴は...

![[PR] 日本にも導入 容器を再利用する「Loop」が生み出す価値](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/ba20bfd0e212432693d6929d72b06b49/052_ogp.jpg)