馴染み深い食品を多数販売しているオハヨー乳業。同社では今年9月に発売された「ロイテリヨーグルト」を皮切りに、初のブランドコミュニケーションに踏み切った。

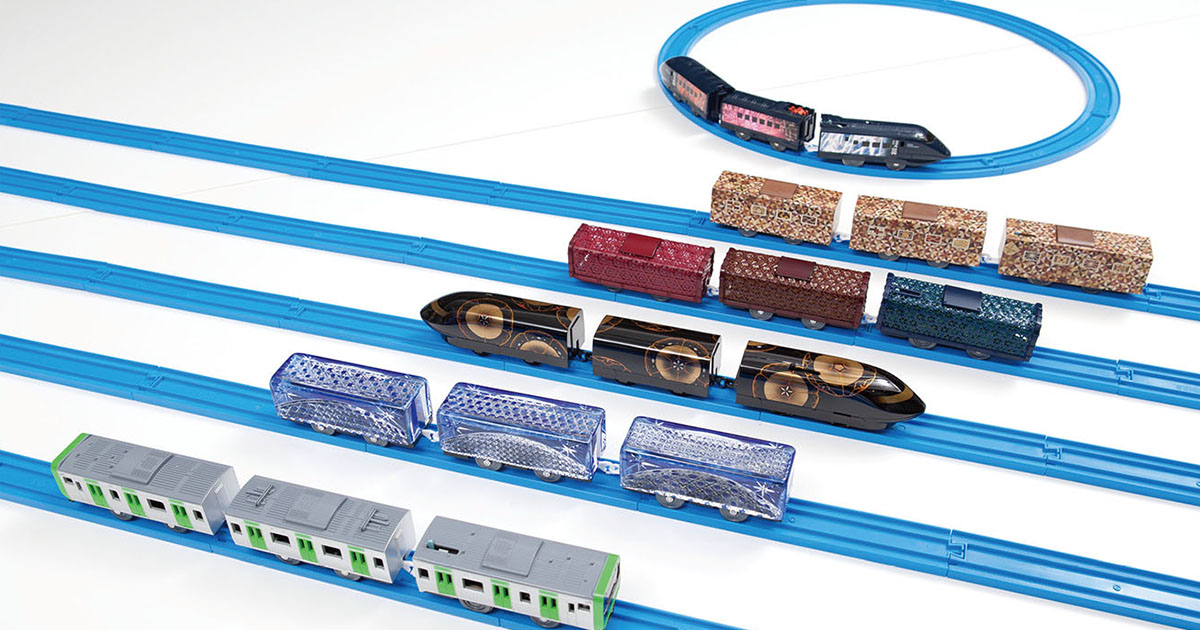

ロイテリヨーグルト。新生オハヨー乳業のビジョンを具現化した第1弾商品。今年9月に関東エリアで先行発売された。

社長交代で「ブランド強化」に方向転換

1953年創業のオハヨー乳業は、「ぜいたく果実」シリーズのヨーグルトや新鮮卵の焼プリン、ジャージー牛乳プリンなど、多くの人に馴染み深い商品を販売してきた乳業メーカーだ。ただ、商品が全国に広く普及している一方で、広告宣伝費はほぼゼロ。広報活動をほとんどしてこなかったため、どのような会社か知る人は少ない。

その方針に変革が起きたのは昨年。3代目に就任した野津基弘社長は、グループ会社を再編して持ち株会社制に移行し、グループ全体の拠点を集約するためのオフィス移転を行うなど、新しい組織作りを進めている。その背景には、おいしいものを愚直につくり続ける"職人気質の会社"から、経営に一本の軸を通し、時代に合ったものづくりができる"強い組織"に変えていきたいという思いがある。その一環として、ブランドコミュニケーションにも力を入れていく方向に舵を切った。

その新生オハヨー乳業が掲げるのが「医と食のバランスを変える」という10年ビジョンだ。これは、医療費が膨張を続ける現代において、日常生活を支える「食」を見直し、機能を備えたおいしさによって、医療だけに頼ることのない社会を目指すという考え方。人の健康にとって重要性の高い商品を作っていくことで、人生100年時代を食で支える企業になるという決意を表している。

そして、そのビジョンを具現化した商品の第1弾となったのが、口腔内における菌環境を良好にするロイテリ菌を含む「ロイテリヨーグルト」だ。渡辺潤平社のコピーライター渡辺潤平さんとオハヨー乳業の出会いも、このヨーグルトについての相談がきっかけだったという。

「ロイテリ菌でこれから戦っていくんだというお話と共に、試作品のパッケージを見せていただきました。ロイテリ菌にはスーパー乳酸菌とも言われ、良い菌と悪い菌のバランスを整える役割があると聞いて、すごい!と思ったのですが、パッケージはあまりいいと思えなくて。パッケージ含めすべてを変えてもよいのであればお力添えできるとお話しして、ご一緒させていただくことになりました」。

さらに、渡辺さんが気になったのは会社のロゴだった。「ロゴが古い印象で、パッケージを変えるにロゴが足かせになるのでは?と思いました。そこは社長も気になっていたそうで、ロイテリヨーグルトに加え、オハヨー乳業のコミュニケーション全般も担当させていただくことになったんです」。

これらのアートディレクションを渡辺さんと共に担当したのは、takuo.tokyoの山本拓生さんだ。「何と言っても『ロイテリ』という名前をまず覚えてもらわないといけない。そこで、骨太のアートディレクションができる山本さんにお願いしました」(渡辺さん)。

山本さんは、「ロイテリをロゴ化する、"医と食のバランス"の旗印にする、そういう気分でパッケージを作ろうと思いました」と話す。「口から入って体に作用するものなので、ロイテリの"ロ"は"口(くち)"の形をイメージし、体内に入っていく流れをグラデーションで表現しました。また、オハヨー乳業は朝のイメージがあるので、朝焼けのグラデーションのイメージも重ねています」。

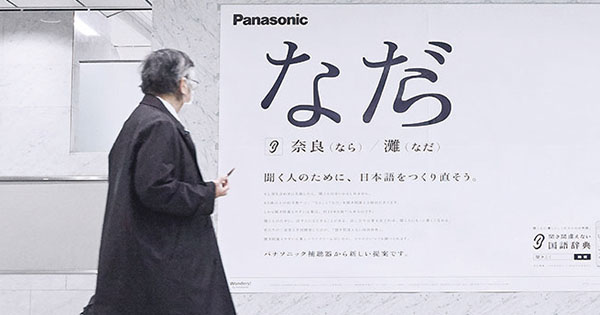

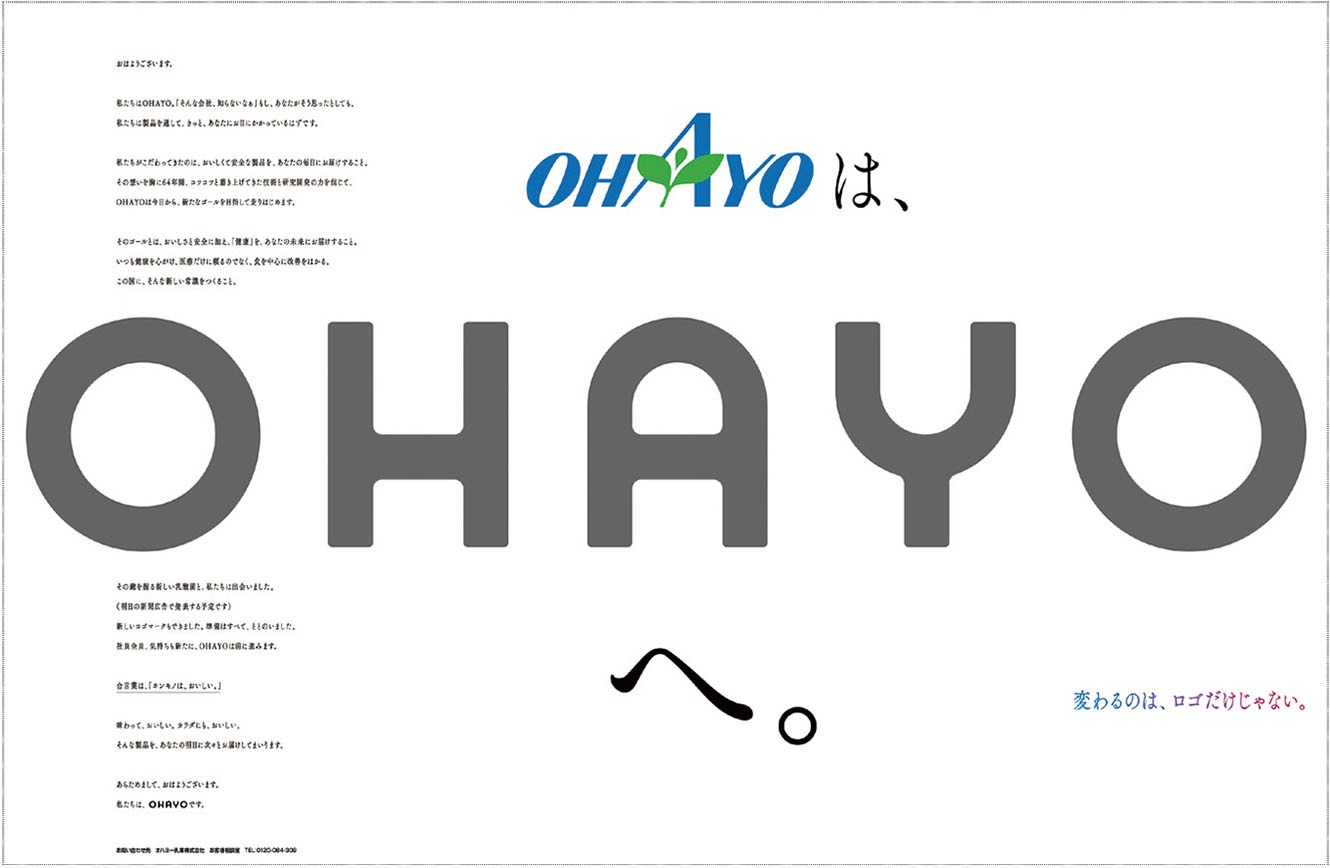

今年9月18日に読売新聞、日経新聞に出稿した30段広告。新しいロゴを紹介。

翌日19日に出稿したロイテリヨーグルトの新聞広告。

言いたいことを言い切って発信力のある商品に見せていく

ロイテリヨーグルトの発売にあたっては、まず9月に新聞の30段広告を2日連続で出稿し、その後は10月にテレビCMを放映、アドトレイン、店頭POPとブランドコミュニケーションの垂直立ち上げをはかった ...