映画監督デビュー作の『弾丸ランナー』をはじめ、これまで数々の国際映画祭に出品、招待されてきたSABU監督。6月27日に公開の最新作『天の茶助』は、今年2月に行われた第65回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に初めて招待された。映画制作における、チャレンジ、アイデアの重要性について聞いた。

映画監督/俳優 SABUさん(さぶ)

映画監督・俳優。1964年生まれ。86年に俳優デビュー。96年に、自ら脚本を手がけた『弾丸ランナー』で映画監督デビュー。ベルリン国際映画祭に招待され、国内外で注目を集める。その後『ポストマン・ブルース』(97)『アンラッキー・モンキー』(98)を監督。『MONDAY』(2000)は、ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。その後も精力的に作品を発表。近作として『うさぎドロップ』(11)、『Miss ZOMBIE』(13)がある。また、俳優として、マーティン・スコセッシ監督の新作『サイレンス(原題)/Silence』にも出演予定。

小説と映像の伝わり方の違いを意識する

『天の茶助』(6月27日より全国ロードショー)

@2015『天の茶助』製作委員会

ストーリー:天界でお茶くみを担当している天使の「茶助(松山ケンイチ)」。天界では、大勢の脚本家たちが地上にいる人たちの「人生のシナリオ」を書いている。茶助は、ある脚本家が担当する女性 ユリ(大野いと)に好意を抱いていたが、交通事故で死んでしまうというシナリオを読んでしまう。そこで、彼女を救うため、茶助は地上に向かう。

世界中にファンを持つSABU監督の最新作、『天の茶助』は、初めて原作小説から手掛けた作品。これまでオリジナル脚本を執筆することはあっても、小説から執筆することはなかった。今回、そうした創作プロセスを経ることで、各キャラクターを詳細に書き込むことになり、どんな人物なのか、理解も深まったという。

もともと、映画監督になるきっかけが「面白い脚本がないなら、自分書こう」ということだった。今回も、最近の日本映画が「原作の映画化」に偏重していることへの苛立ちや不満もあり、「それなら自分で小説から書いてしまおう」と考えたのだ。

「映画を撮り始めた時代に、プロデューサーが“制作費がない”とか、“あれもこれもできない”とよく言っていたので、アイデアや工夫で、できるだけ予算をかけずに面白いものを作るというのが、もはや癖になっています。だから、原作から書くならあえてお金がかかるようにと思って書いたのですが、そのせいでえらい目にあいました(笑)」。

小説を映画化するにあたって、映像の強さが発揮できるように工夫したのが、物語の舞台設定を「沖縄」にしたこと。小説では架空の街だが、映画では、松山ケンイチさん演じる主人公の茶助が降り立つのは、沖縄の街。実は、SABU監督は3年前から沖縄に移住しており、今回のロケ地においても、現地に住んでいるからこそ気づける沖縄の良さが活かされている。

「沖縄を舞台にというと、どうしても海や珊瑚など、きれいなところばかりイメージしますが、今回の撮影場所は、裏路地や商店街など、沖縄の裏側と言えるようなところが多くなっています。映画には、文化や伝統芸能なども含めて沖縄のあらゆる部分が取り込まれていて、それが作品にも大きく影響しています」。

また、小説を映像化するにあたって伝え方・伝わり方に変化があったのが「セリフ」だ。映画は音としてセリフが聞こえるため、声のトーンや間などで、キャラクターの感情が伝わりやすい。一方、小説は読む人が自身で想像してキャラクターを作り上げる。その違いを意識して、小説ではモノローグであったところを、映画ではあえて「セリフ」に変えたところもある。「劇中のとても重要なシーンなのですが、セリフにしたことで、観ている人への印象が全く変わりました。映画ではセリフの音としてのリズム感を大切にしています」と話す。

現場で自信をもって判断するには綿密な準備が必要

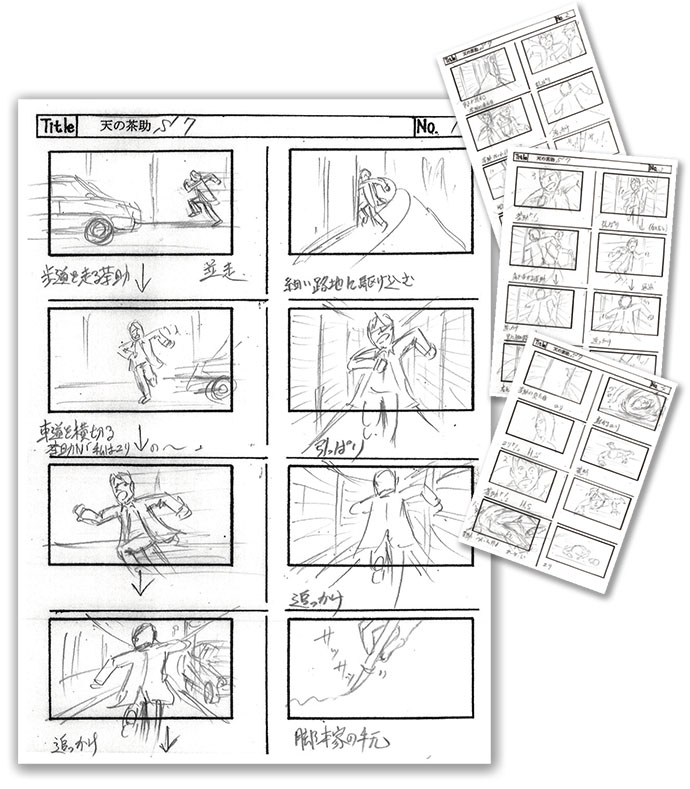

『天の茶助』の疾走シーン絵コンテ。現場で自信を持って判断を下すためにも、絵コンテには時間をかける、

毎作、制約がある中で新たなことにチャレンジしているSABU監督。今回は、小説執筆のみならず …