コロナ禍で注目を集めた「売らない店舗」。商品を販売するのではなく、消費者に体験を提供する場として、多くの小売企業が参入しました。しかし、ブームが落ち着いた今、その明暗が分かれています。成功した店舗と縮小を余儀なくされた店舗、その違いはどこにあったのか。本記事では、「売らない店舗」の現状を分析し、成長のカギを握った事業計画の重要性を店舗のICT活用研究所郡司昇氏が解説します。

2020年頃に各社が「売らない店舗」に参入したわけ

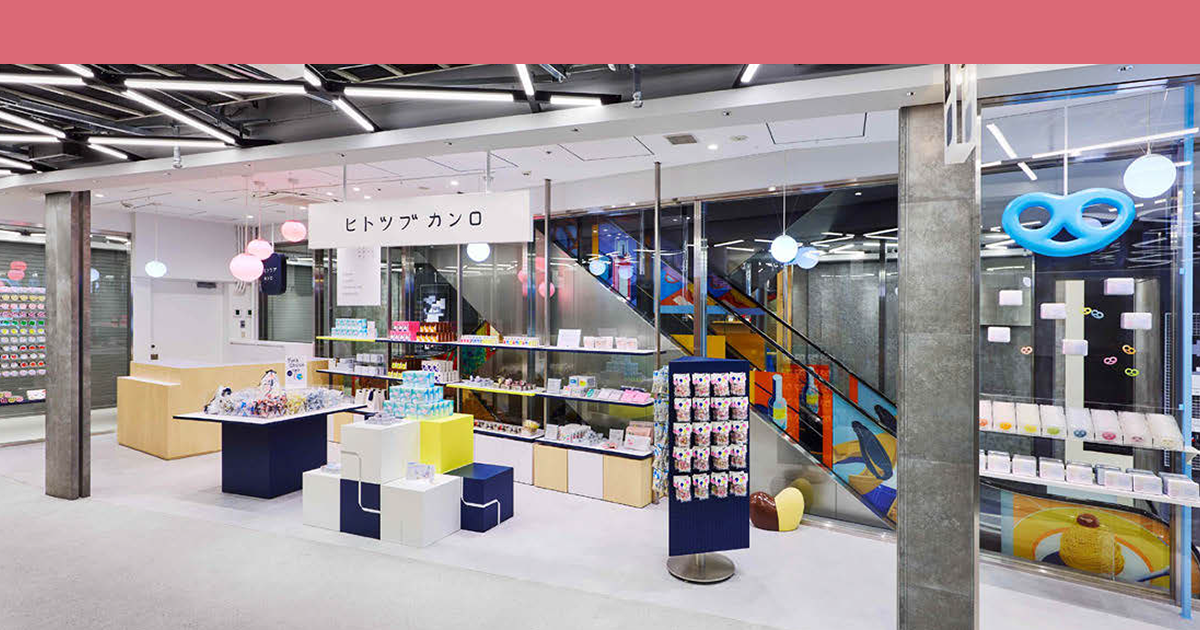

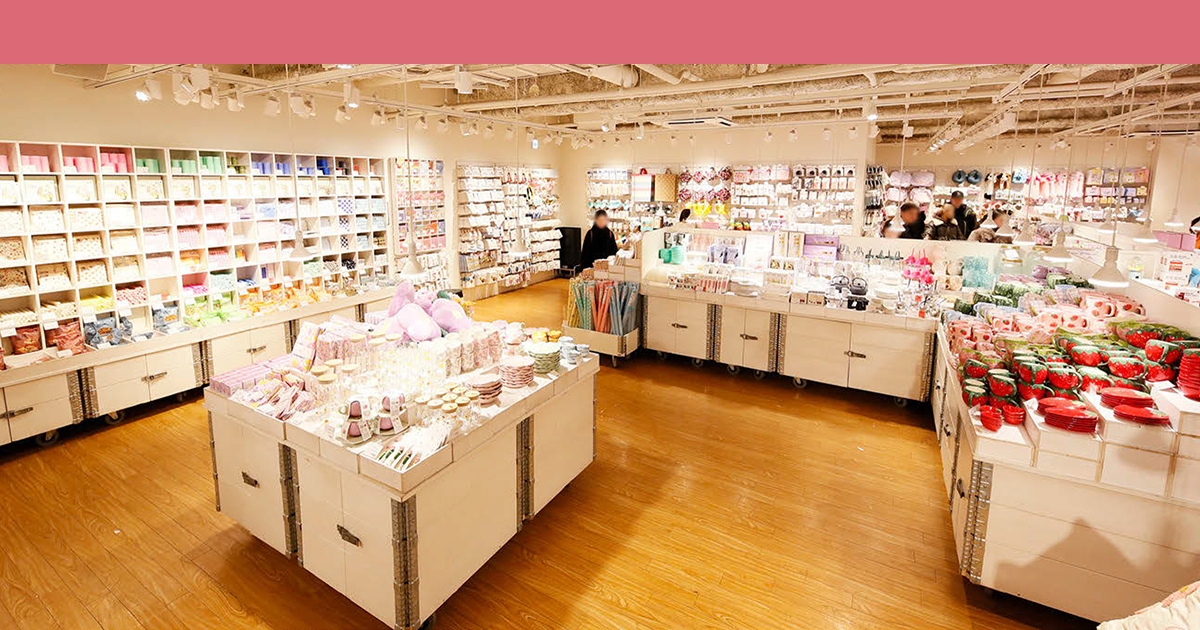

コロナ禍で国内に「モノを売らない店舗」が急増しました。店を訪れた生活者は、陳列された商品を試し、店舗スタッフとコミュケーションをとる。気になった商品があればECで購入する。いわゆる商品を体験するために足を運ぶ店舗です。この「売らない店舗」ですが、国内でも店舗数が伸びたのは2020年のこと。日本で盛り上がる発端となったのは「b8ta」の日本上陸です。

しかし、店舗数が伸びた原因がコロナ禍かと言われると、私はそうではないと捉えています。偶然そのタイミングだったというほうが良いかもしれません。

というのも、小売に関わる有志が「b8ta」に注目したのは2019年くらいだったと記憶しています。店舗なのに「モノを売るのが目的ではない」という面白さに各社が着目したことが、輸入するきっかけだったと捉えています。

さらに、この「モノを売らない」「体験を提供する」という業態は、「b8ta」ではなくてもできるビジネスです。…