生活に欠かせない領域の仕事に従事する「エッセンシャルワーカー」と呼ばれる人たち。医療従事者のほか、食品スーパーやコンビニなどの現場の働き手たちもその代表格だ。そんな流通小売企業では従業員やその家族の不安を払拭するために、どんな体制をつくるべきか。

9年前、これまで経験したことのない災害が発生した。東日本大震災。死者・行方不明者1万8428人(2019年12月時点)。震災関連で亡くなられた方を含めると2万人を超え、未曽有の災害となった。いまだ避難生活を余儀なくされている被災者の方々もいる。

道路は寸断され物資の供給は止まった。スーパー、工場、病院ほぼすべてのサプライチェーンの機能が麻痺し停止した。企業は事前に策定していたBCP(事業継続計画)の分厚いファイルを紐解き、運用を図ろうと賢明に努力した。しかし結果は机上の空論だった。物流が「完全に停止するとは思えない」。電力の「供給がストップされるはずがない」。津波が「ここまで押し寄せはしないだろう」。リスクの前提に目を背けた結果だった。

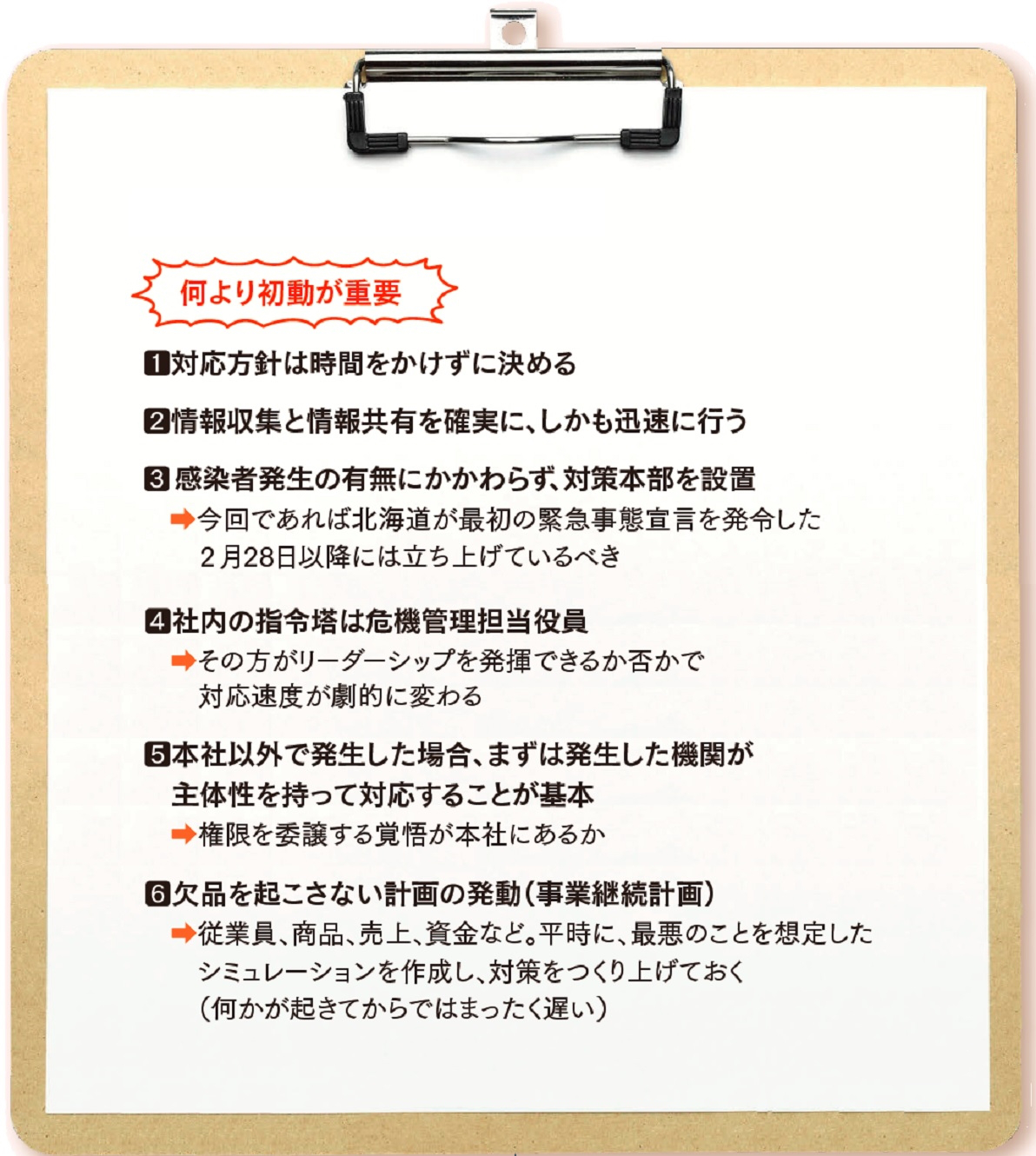

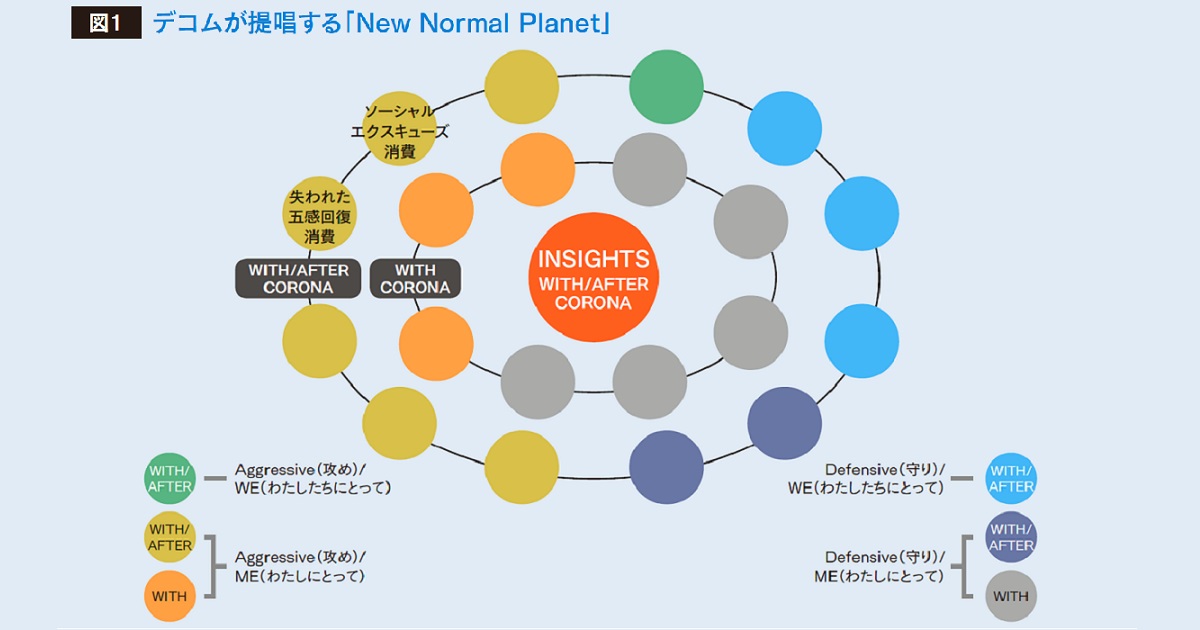

9年が経過した今、新型コロナウイルス(以下、コロナウイルス)が世界に蔓延し、感染者数、死者の数は増加の一途を辿っている。日本においても経済活動が停滞し、これまでの日常が失われてしまった。東日本大震災の教訓から企業ではBCPに対する意識が高まった。今回は活かされていると信じたい。基本の考え方は図1のとおりだ。

筆者がこうして書いている間も毎日、コロナウイルスへの感染リスクに晒されながら最前線に立っている方々がいる。医療、介護福祉、鉄道、流通業界などである。不特定多数の往来がある食品スーパーの方々は特にリスクの中で毎日を送っている。

経営者に求められるのは「覚悟」

働く従業員の方から万が一にもコロナウイルスの感染者が出たら、感染者は有無を言わさず自宅隔離(ホテル隔離)もしくは医療機関への入院となるが、店舗の対応はどうだろうか。店舗を閉めて徹底した消毒作業が必要で、他の従業員に感染の疑いがある場合は検査を、濃厚接触者は自宅待機を命じることになる。

感染者が出てしまったとき情報の隠ぺいをしてしまうと、いずれは「あの店でコロナ感染者が出たらしい」などという噂がどこからともなく漏れ出てしまう。店内の消毒をしようが従業員の検査を実施しようが、風評被害は一気に広がってしまう。感染予防は各社で徹底されていると思うが、万が一にも従業員に感染者が出てしまったときは、公表することを躊躇してはいけない...