よい企画はよいオリエンテーションから生まれる。そして、よいオリエンは、経営課題の適切な翻訳による、「成果物」だ。タイガー魔法瓶の平川誠氏にオリエンの考え方を語ってもらった。

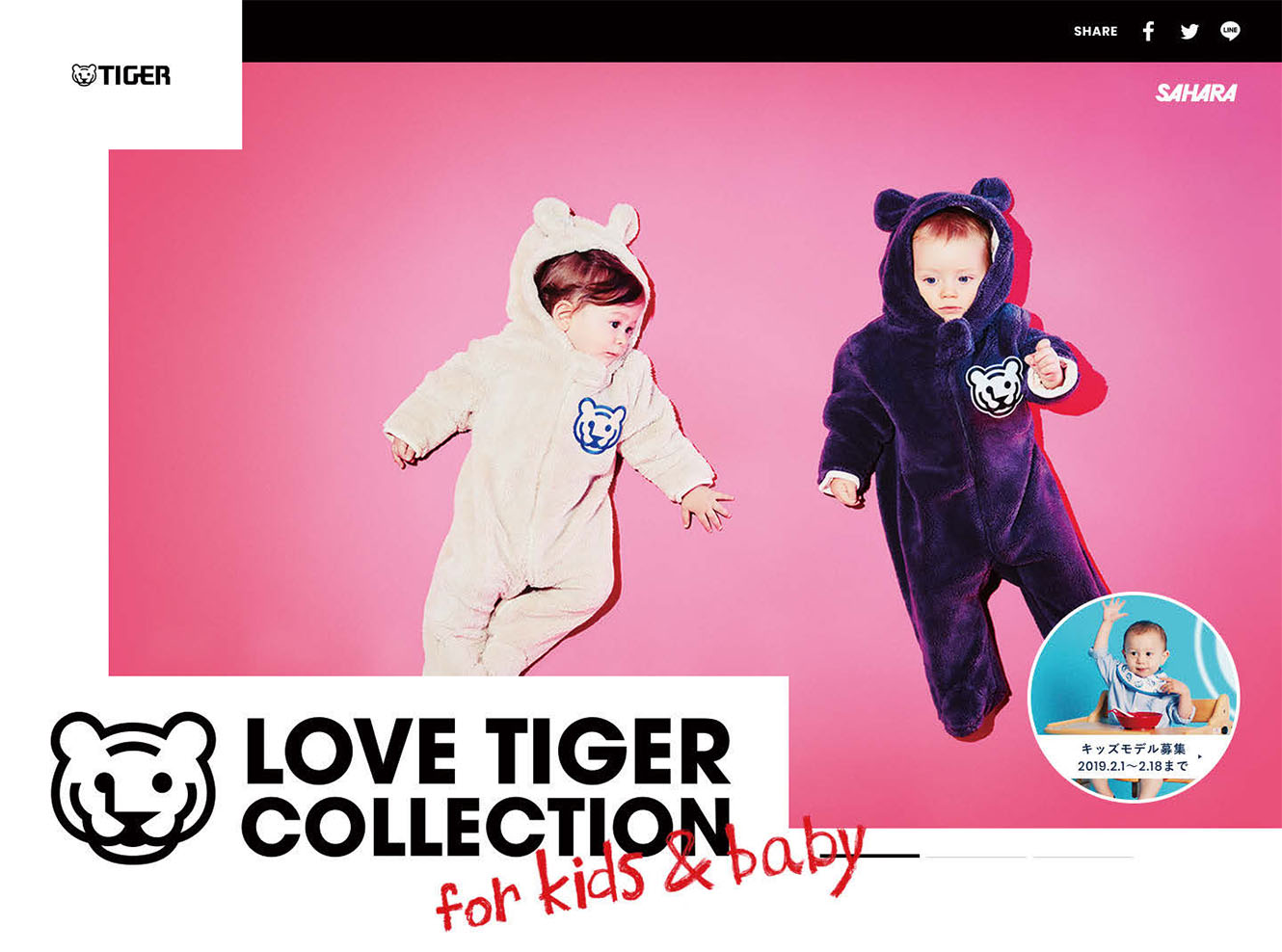

タイガー魔法瓶は2月1日~4月30日にかけ、昨年好評だった「愛されタイガーキャンペーン」の第2弾を実施。

──企画を求める際のオリエンテーションで重視していることは何ですか。

「何を目的として、なぜ、どのような変化が必要だと考えているのか」が、オリエンテーションにおける背骨ではないかと思います。

ただ気をつけなくてはならないのは、「そ、それは営業のお悩みを公開しているだけでは……?」とか、「商品説明会だ……」となること。こちらも十分な情報を盛り込まなければなりません。

まずは現状の確認が必要です。特に外部の。市場環境、競合、消費者、メディアなどの状況。俯瞰的な視点で、いま、何がどうなっているのか。

現状把握から入り、たとえば「半年後の商戦時に、その状況がこのように変化していなければならない」といった短期的なことはもちろん、中~長期で将来のありたい姿も提示します。これらを共有して初めて、ようやく製品やマーケティング・コミュニケーションの話になります。もちろん、ターゲット像だったり、ターゲットの行動や心情だったり、定性的・定量的な情報も織り交ぜることになると思います。

よくないのは、商品を説明して、営業の要望をそのまま伝えて、「テレビCMはやりたいと思ってるんだけど……」といった、ざっくりしたメディア想定を伝えるもの。言われる側も困ると思うので、そうならないように注意しています。

オリエンテーションが浅いと、プレゼンテーションも浅くなりがちです。それは低いジャンプ台からは高く飛べないのと似ています。

──かなり情報を盛り込んだオリエンをされるのですね。

要件を作り込むメリットは、ダメなアイデアに対して何がダメかをちゃんと言えるということです。

提案した企画に対して「な~~んか違うんだよな~~~」とか「社内でこう言われたから、なんとかしてくれ」というのは、企画者がとまどいますし、着地までのやりとりが爆発的に増えます。いわゆる「探してしまっている」状態。

NGを挙げるとすると、「この商品の特徴はこれです。かっこよくしてください」といったオリエン。往々にして納品物を見て「もっとかっこよくなりませんか」といった不毛なやりとりが発生します。表現面の上辺の話に終始すると、本来達成しなくてはいけないことからどんどん遠ざかってしまいます。

オリエンではディスカッションも重視していて、オリエンに不備があれば相手から質問が出てくるし、コミュニケーションを取れば自ずと目指す道ははっきりしてきます。

要件を明確にすればするほど、どういう企画が出てくるか、方向性の想像がしやすくなります。すると、具体的な形はわからずとも、要素は把握できる。「こういうのが来るだろうな」と思っていたところに、「実はもう少しひねってきました」と、予想を超えてもらえるのがベストです。

そういった"ジャンプ"を起こすには、提案者側が、それなりに時間を費やす必要があります。深い企画を求めれば求めるほど、オリエンも深くならざるを得ない、ということだと思います。

──オリエンテーションをつくるプロセスを教えてください。

オリエンテーションをする私たちも、ある意味オリエンを受けてつくっています。オリエンはある種の成果物なのです。

私たちが受けるオリエンは、経営陣から与えられる経営課題です。たとえば「シェアを3位から1位にしたい」といったもの。シェア3位が1位になるためには、どの価格帯の商品がどれくらいの数、どの売り場で売れれば達成されるのか、いつまでにどういう計画が必要か、というふうに分解します。需給バランスや出荷体制もあるので簡単な話ではありませんが。

シェアであれば競合の状況が特に重要となります。ブランドスイッチさせるか、エントリー層を競合より多く取らねばなりません。競合と自社の違いはどこにあるのか。いま顧客が競合に集まっているのはなぜか、など、だんだん話を細かくしていく …