どの実店舗の売り場においても、買い物客が商品の購入をためらうことがある。「買うつもりで来たのに買わない」「別の商品を買う」などの原因は何か。小売店舗はどう対応して売り場をつくればいいのか。ここでは、流通経済研究所の三坂昇司氏が調査結果をもとに解説する。

あなたが食品や日用品を買うとき、手にとった商品の購買をふとためらうことはないだろうか。それは、あなただけではなく、一般の買い物客にも多く起こりうる。そのわずかな売り場でのためらいにつながる要因を「購買阻害要因」と呼ぶ。

食品や日用品など最寄品の購買の場では、「非計画購買」が7割〜8割を占める。非計画購買とは、来店前には買うつもりのなかった商品を買うことである。非計画購買を促すことが、店舗の売り上げにとって重要であることは周知の事実であろう。ポイント付与や特売などの販売促進や、クロスMDやメニュー提案など、実に多様な施策があるが、当然のことながらすべての買い物客が商品を購入するわけではない。そこには何らかの購買阻害要因があり、ちょっとしたことで購買に結びつかないケースもある。

一方で、来店前から手に入れようと決めていた商品を買うことを計画購買という。計画購買は2割〜3割にとどまるが、店舗の売り上げへの影響を考えると決して小さい数字ではない。計画購買においても購買阻害要因は存在する実態を押さえておきたい。

計画購買の中で、来店したものの、商品を買わないことを「購買中止」と呼ぶ。流通経済研究所の調査によると、購買中止は来店客の中に1割〜2割程度存在しており、近年増えつつある。事前に商品の購買を計画して来店したものの、1〜2割程度は代替の商品も購買せず、何らかの購買阻害要因によって中止してしまうのである。大きな数字には見えないかもしれないが、店舗づくりにおける重要性を認識しておく必要があるだろう。

本稿では、非計画購買だけでなく、計画購買においても存在する購買阻害要因について、流通経済研究所の調査から売り場における主要な要因を確認し、購買阻害要因の軽減という視点に立って、売り場でできる施策を検討したい。

価格だけではない さまざまな購買阻害要因

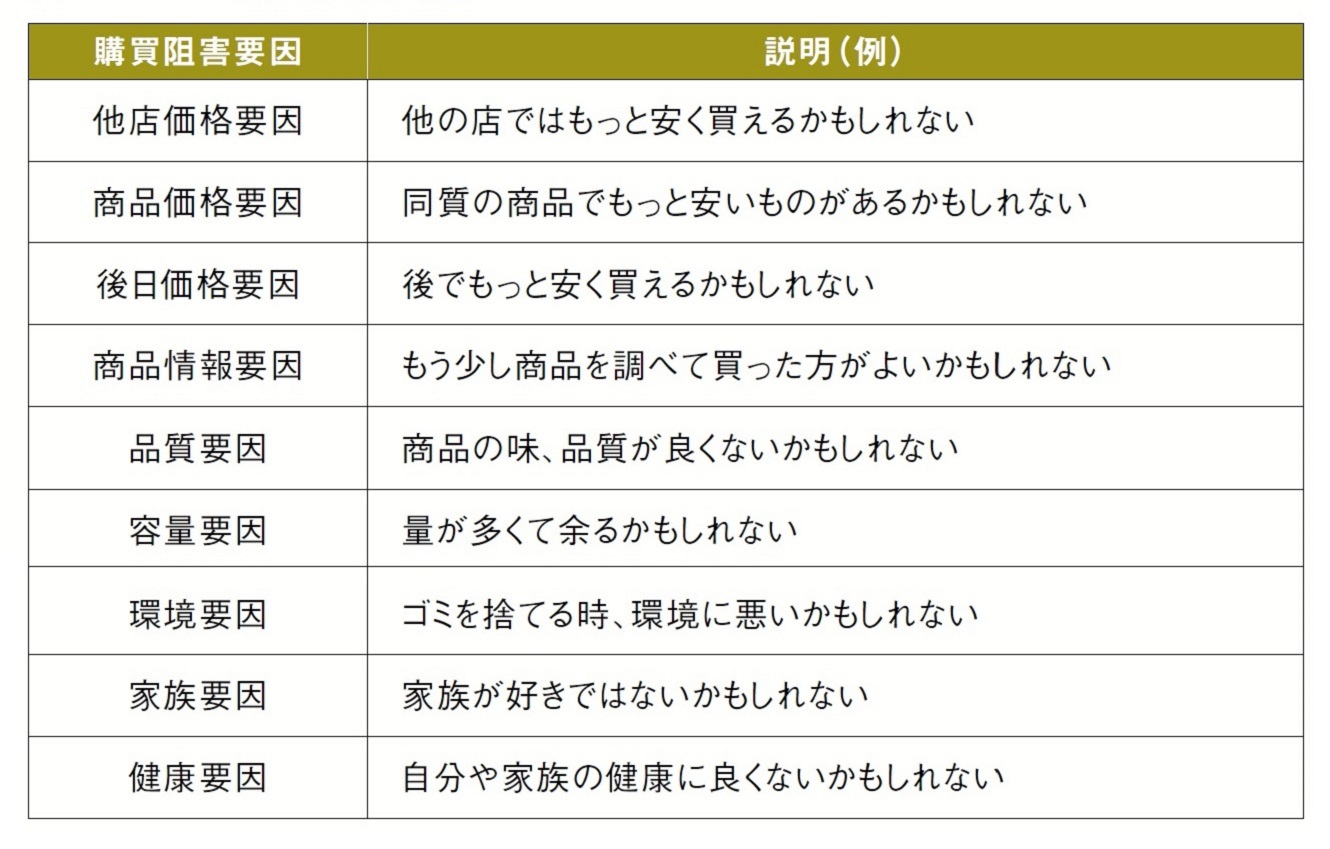

購買阻害要因は何だと考えるか、と小売業の担当者に問うと、すぐさま「価格の高さが購買阻害要因になっているのではないか」と返ってくることが多い。たしかに、高い価格は重要な購買阻害要因である。しかしながら、購買阻害要因はそれだけではない。〔図1〕は、関連する複数の研究を確認し、抽出した購買阻害要因である。ここでは2つのポイントを押さえてほしい。

まず1つに、価格については、複数の購買阻害要因があることに注意したい。小売店がイメージしがちな「他店価格要因」のほかにも、同質の商品で安いものがあるかもしれないと感じる「商品価格要因」や、後日買い物に訪れた時にもっと安くなっているかもしれないという「後日価格要因」がある。競合店との価格競争も重要であるが、自店における価格設定も買い物客は気にしているのだ。

次に、価格に関する要因以外にも目を向けたい...