アイデアを言語化した企画書はコンペにとって重要な材料。しかし、企画書だけに注力してもコンペには勝つことができません。制作した企画書をたずさえ、自分の言葉で話し、企画の魅力や価値を伝えることも必要不可欠であるはずです。ここでは、企画を提案するにあたり、知っておくべきプレゼンの心構えと実践方法を学びます。

プレゼンの最終目的は、「納得」を超えた「採用/承認/合意」という具体的な決断を、相手から引き出すことです。その意味で、企画を相手に理解し、納得してもらうための企画プレゼンの重要性は言うまでもありません。

では、理想のプレゼンとはどのようなものか。それは「確認」だと断言します。なぜなら、事前に提案内容について大枠の理解が得られていれば、プレゼン当日は「念のため確認する」程度で企画が通るはずだからです。もちろんこれは理想論ですが、プレゼンで勝つためには、どれだけ事前にこの理想である「確認プレゼン」に近づけるか?という思考が必要です。

プレゼンにおける4つの鉄則

こういった「確認プレゼン」へと近づくためには4つの鉄則があると、私は考えています(図)。

図 プレゼンにおける鉄則4つ

©2024 Daisuke Suzuki ALL RIGHTS RESERVED

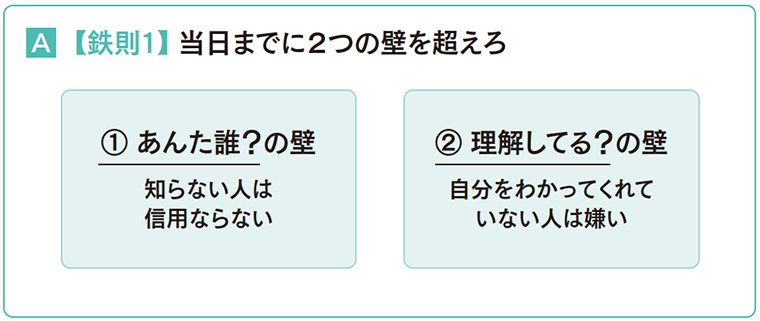

1. 当日までに2つの壁を超えろ

2. プレゼンは最重要論点から入れ

3. プレゼンはSNSのお作法で

4. 企画書は「ねぎま式」で

鉄則 1

当日までに2つの壁を超えろ

まず、プレゼン当日までに超えておくべき2つの壁があります。「あんた誰?の壁」と「理解してる?の壁」です(図・A)。要は「知らない人は信用ならない」「自分をわかってくれていない人は嫌い」ということ。プレゼン当日にクレデンシャルやスタッフ紹介をしても、もはや手遅れ。“オリエン理解してますアピール”のために、企画書の冒頭にオリエンの確認や戦略パートを冗長に書くのも悪手です。

一方で有効なのは、プレゼン前に開く質問会や勉強会といったアクション。終了後に議事録を送付するのもよいでしょう。「この点について理解が深まりました」という事実・証拠になるからです。傾聴を越えて、質問責任を果たす意識が大事です。

鉄則 2

プレゼンは最重要論点から入れ

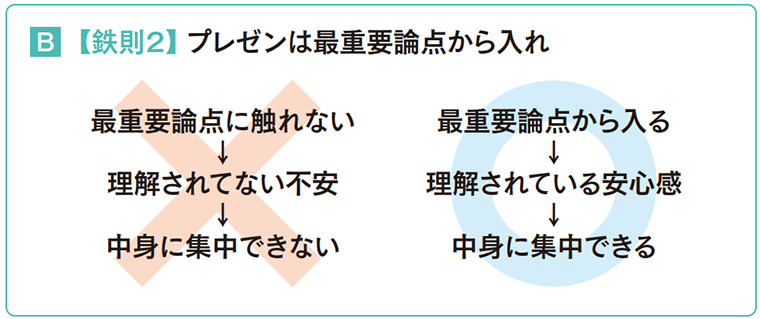

当日までに「あんた誰?」と「理解してる?」の壁を超えておくと、「最重要論点」からプレゼンに入ることができます。最重要論点とはつまり、相手の一番の関心事。そこから口火を切るのがベストです。なぜなら、プレゼンの最初で最重要論点に触れておくと、聞き手は安心と期待に包まれ、提案の中身の説明に集中できるからです(図・B)。

例えば、もしも相手の一番の関心事が「コスト」なら、その話から始めるべきですし、企画書もその順番に合わせて書きましょう。戦略からプレゼンを始めねばならないルールなどないですし、アイスブレイクも笑いも勝敗には影響しません。

プレゼンの採否を決めるのは、あくまで聞き手です。聞き手ファーストこそ最良の型と心得て、最重要論点を見極めましょう。

鉄則 3

プレゼンはSNSのお作法で

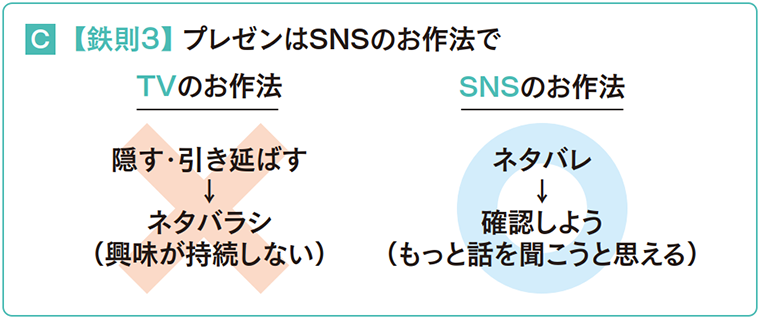

最近、プレゼンを聞く側の態度として、とにかく結論を急ぐ傾向が顕著です。プレゼンの中身では「ロジック」「考え方」を重視するのですが、その一方で「辛抱できない」「結論はやく」という態度が広まっており、年々、そのギャップが広がり続けているように感じます。

おそらく、映画は倍速視聴、YouTubeはサムネイルで、TikTokは最初の2秒で判断してしまう昨今のメディア視聴態度と相関があるのではないでしょうか。そんな時代にもかかわらず、相変わらずビジネスの現場では「正解はCMの後で」のようなプレゼンが多いと感じます。もはやこれは通用しません。

あなたのプレゼンは、結論を引っ張りすぎていないでしょうか。戦略パートや、本題に入る前の考え方で冗長に語りすぎていないでしょうか。言い足りていない不安感から、あれもこれも企画書に詰め込んでいないでしょうか。

令和のプレゼンには、SNSのお作法が必要です。その肝は、最初に「ネタバレ」してしまうこと。一番美味しい部分は、最初に見せてしまいましょう。そこで相手の興味を引き、美味しい部分を「確認しよう」と思ってもらう。これが、プレゼンにおけるSNSのお作法です(図・C)。

鉄則 4

企画書は「ねぎま式」で

コロナ禍以降、プレゼン環境が多様化しました。リアル、リモート、それらのハイブリッド。それに伴う資料の事前提出により、資料内容だけが一人歩きしてしまい、先方が間違った解釈で企画をとらえてしまうリスクも増加しています。しかし、多様化するプレゼン環境に応じていちいち企画書を書き分けて準備するのは、忙しいビジネスパーソンにとってほとんど不可能です。

ここで私は最近もっぱらコレ一本という、全環境対応型の企画書構成法をご紹介します。それが「ねぎま式」。そう、あの焼き鳥の「ねぎま」です。ねぎま式では、3種のスライドで企画書を構成します(図・ D)。

| 肉=メイン | 重要な主張や結論(PREP法*でのPoint/Reason) |

| 葱=アシスト | 参考データや事例(PREP法でのExample) |

| 串=ストーリー | 論旨を接続する語り |

*「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」

「Point(結論)」の流れで情報を伝える文章構成。

ねぎま式で特に重要視しているのが「串」です。串ページがあることで、企画書にストーリーが生まれ、一貫性を保つことができます。

逆に、わかりにくい企画書は「肉」と「葱」ばかりで、つなぎの「串」がありません。当日、プレゼンターが口頭で「つなぎ」を補えば、それなりに聞き手の理解度は上がるでしょう。しかしその考え方は、「資料」と「説明」が切り離された途端に破綻します。結果、企画書が一人歩きすると、勝手な解釈で誤読されることになるのです。これは、企画書の事前提出が増えてきた昨今の環境では命取りです。

以上4つの鉄則で、理想の「確認プレゼン」に近づきましょう!

FACT

戦略プランナー

鈴木大輔氏

2006年にADK入社。業界3位の広告会社で苦しみながら戦い抜いた10年以上に及ぶ経験と、百を超える競合プレゼンで溜め込んだ知見を、競合に勝つための方法論として体系化。2019年、クリエイティブブティック「FACT」の立ち上げに参画。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。