企画書の制作にあたって、立ちはだかるのが“デザインの壁”だ。よい企画にもかかわらず、デザインによっては過剰なビジュアル要素や不統一なフォント・色使いによって企画の質を下げてしまう可能性もある。この壁を打破するためには、やりがちな失敗を理解することが重要だ。本記事では、過去にブランディングや広告プロモーションなどを幅広く手がけてきた矛盾社の山本伸明氏が、デザインの壁を乗り越えるポイントを伝授し、成功する企画書づくりを解説する。

私はデザイナー出身のクリエイティブディレクターとして、アートディレクションや企画書作成を多く手がけています。競合プレゼンで、戦略プランナーやプロモーション担当者による企画書の全体デザインを整えたりもしてきました。

ここでは、デザインに苦手意識を持っている方にこそ、ビジュアルの重要性を伝えたいと思います。

まず、企画書をつくる際に、よく聞こえてくるのは「伝わればいいじゃないか」という声です。確かに文章ベースで大抵のことは伝わります。しかし、企画をより正確に、そして魅力的に伝えるためには、ビジュアルはとても効果的な要素となり得ることを忘れてはいけません。ビジュアルを正しくコントロールすることで、最終的にレベルアップした企画書にできるのです。

「百聞は一見にしかず」といいますが、実際に人は情報の8割を視覚から得ていると言われています。つまり、伝えたいことが目に見える形であれば、ビジュアル化することで情報が迅速かつ効果的に伝わります。

行き詰まりやすい壁とは

では、企画書を作成する際に、実際に陥りがちな3つの壁を、例とともに見ていきましょう。

1. ハデハデの壁

まず、企画書デザインで直面しやすい壁の一つに、「ハデハデの壁」があります。これは、重要な部分を強調しようとするあまり、「大切な部分は文字を大きくしよう」「ここはもっと重要なので赤で目立たせよう」と、あしらいが徐々にエスカレートしてしまうものです。結果、全体が強調されてしまい、どこが重要かわからなくなってしまいます。

この問題を解決するためには、一度全てのページを完成させた後、再度全体のデザインを見直し、強調の順番を整理することが効果的です。

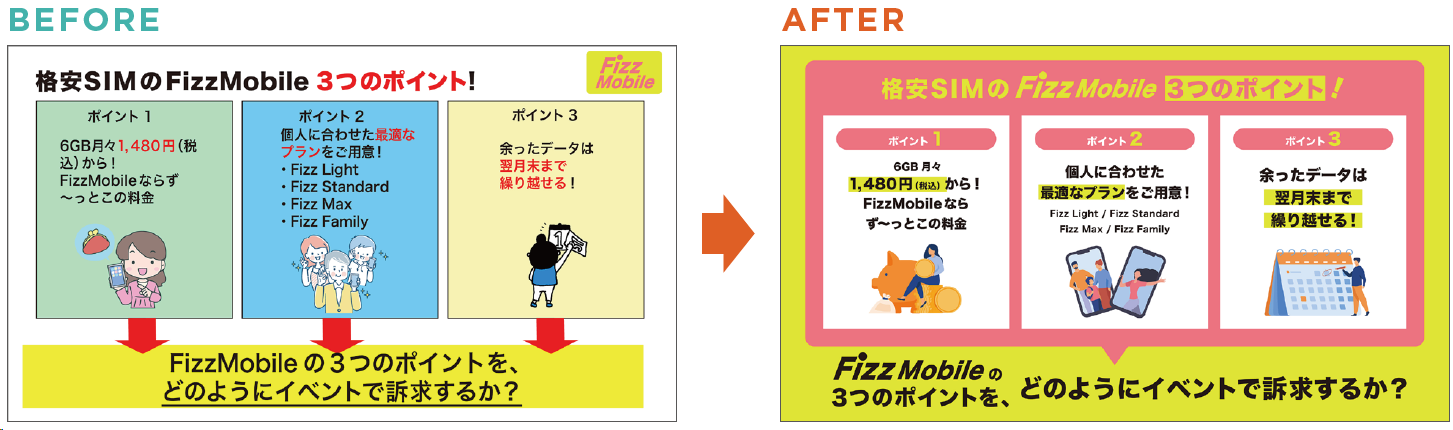

調整の際には、①使用色を2色に絞る ②フォントの多用を避ける の2点を心がけてください(実例1)。

【実例1】格安SIMサービスの企画書を想定

POINT①:色はメインカラーとサブカラーの2色に絞る

必要であれば、アクセントとなる色を1色追加する程度にとどめます。過度な色の使用は、視覚的な混乱を招く可能性があるため控えましょう。

POINT②:フォントの多用はNG

フォントを多用せず、文字の大きさと書体の太さで強調したい部分を調整しましょう。フォントを統一しておくことで、デザインに一貫性を持たせることができます。

POINT③:イラストや写真のテイストを統一する

同じタッチやトーンのイラストや写真を使用することで、デザイン全体に統一感を持たせることができます。統一感があることで、視覚的な整合性が生まれ、企画書全体がまとまって見えるようになります。

2. バラバラの壁

2つ目は「バラバラの壁」。企画書全体に統一感がないと感じる問題を指します。企画書のまとまりがない場合は、図版やイラストのテイストが統一されていないことが原因かもしれません。

例えば、異なるタッチのイラストや写真を使うと、デザイン全体がバラバラに見えてしまいます。そこで③イラストや写真のテイストを統一してみることで、デザイン全体に統一感を持たせることができ、企画書全体がまとまって見えるようになるでしょう。

3. ギチギチの壁

ページに情報を詰め込みすぎてしまうことで、余白がなくなり、視覚的に疲れる印象を与えてしまう問題が、3つ目の「ギチギチの壁」です。企画書のページが埋まると、安心することはありませんか? それは、これ以上デザインの余地がなく、ページが完成したと感じるためです。

しかし、ページに要素を詰め込みすぎると、逆に情報が伝わりにくくなることがあります。適切な余白を設けることで情報を整理し、視覚的な負担を減らして情緒を感じさせたり、ブランドやキャンペーンの雰囲気を伝えることができます。

より良い企画書にする攻略術

これらの壁をおさえた上で、よりよい企画書に仕上げるためには、さらに効果的な構成が重要です。ここでは、企画書をブラッシュアップする3つのポイントをお伝えします。

まず1つ目に、「強弱をつける」ことです。同じようなスライドが続いてしまうと、視聴者は退屈します。そのため、企画書全体で強弱をつけることが大切になります。

そして2つ目は、「視聴環境に合わせた調整」の必要性。これは、企画書の使用場所に応じて、文字サイズやレイアウトの調整も重要になるということです(実例2)。

【実例2】美容クリームの企画書を想定

目玉となるページには、写真を背景全面に配置することでインパクトを出した。製品の効果を視覚的に伝えるため、保湿成分を箇条書きからまとめてレイアウトすることで、直感的に理解しやすい印象に。

例えば、オンラインミーティングではノートPCサイズでの視聴が多いため、ページを増やして文字を大きくする方がよいでしょう。その一方で、手元に配布して何度も見てもらう場合には、文字を小さくしてでも情報を詰めるなど、状況に応じて対応する必要があります。

最後のポイントは、「時間の管理」です。

1964年の東京オリンピックの名作ポスターを作成した、グラフィックデザイナーの亀倉雄策さんは、コンペの締切を忘れていて、なんと当日に仕上げたそうです。それでもデザインできるのは、日頃の考え方や技術を研さんした賜物だと思います。

デザインに時間をかけたからといって良いものができるとも限りません。企画書の綺麗さに時間を取られすぎることは本末転倒です。効率的にデザインを進めるためには、日頃からデザインのフォーマットを準備し、使えそうな資料を集める準備や、生活の中でデザインを意識することも大切なのではないでしょうか。

矛盾社

クリエイティブディレクター/代表取締役

山本伸明氏

外資系広告代理店を経て独立。企業やブランドのデザインコンサルティングや広告キャンペーン等を幅広く手がける。受賞歴としてOne Show、SPIKES ASIA、ADFEST、Cannes Lions等。東京造形大学デザイン学科 非常勤講師。