小売とメーカーは、それぞれの売り上げを高めるべく、どのように協業し、データを活用するべきか。そしてデータ活用の先には、どんな可能性があるか。流通・マーケティング専門のシンクタンク、流通経済研究所の加藤弘之主任研究員に聞いた。

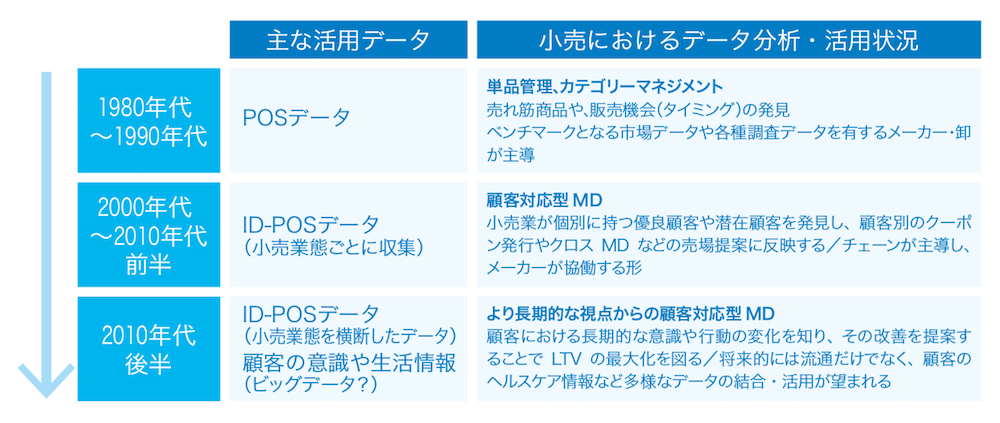

POSデータの時代から顧客に紐づくID-POSの時代へ

─昨今、あらゆる場面でデータ活用の重要性が叫ばれています。そうした現状をどのように見ていますか。

流通の分野においてデータ活用は長い歴史を持っていますので、これまでの流れから現状を見るべきだと思います。歴史的な経緯を確認すると、日本では1970年代の後半からPOSデータシステムの導入が始まっています。それが1980年代になって本格的に普及したのですが、結果として、それまで経験や勘によって決めていた商品の発注数量や在庫数量を、データに基づいて管理することができるようになり、余剰在庫の発生や品切れによる販売機会のロスを解消できるようになりました。

POSデータでわかることは「いつ、どこで、何が、いくつ、いくらで」というレベルですが、それだけでも …