SNS発のミームやバズを活用した投稿への注目が集まる昨今。一方で、企業がそのような投稿をする場合は、一歩間違えば炎上につながるケースもあるのも事実だ。特にXやTikTokのように拡散スピードが速いメディアでは、受け手の感情が予想外の形で反応を呼ぶこともある。本稿では、弁護士の浅見隆行氏が、企業が「流行に乗る」際の注意点や法律上のリスク、さらには炎上を未然に防ぐためのチェックポイントについて解説する。

SNSの急速な発展に伴い、「ミーム」を活用したマーケティング手法が、特に若年層へのアプローチ手段として注目を集めています。ミームとは、インターネット上で繰り返し共有・改変される言語的、あるいは視覚的なフォーマットのことを指します、ユーザー間に共通する認識や文化的文脈(ネット文化や暗黙の了解)を背景に広がっていくものです。

もともと日本におけるミーム文化は、2ちゃんねるなどのインターネット掲示板で2000年代初頭に流行した「吉野家コピペ」といったように、個人が面白がって改変しながら楽しむ“遊び”として広がってきました。しかし、近年ではSNSの普及により、画像や動画を交えた投稿スタイルが一般化しています。

たとえば、猫の動画や静止画を使って日常の出来事や感情を表現した、通称「猫ミーム」や、俳優の大沢たかおさんが映画『キングダム』で演じた王騎将軍の画像を使って、“あるある”ネタや日常を表現する「#大沢たかお祭り」などは、そのユニークな表現がユーザーの共感を呼び、拡散されました。

ミーム・マーケティングが炎上しやすい理由

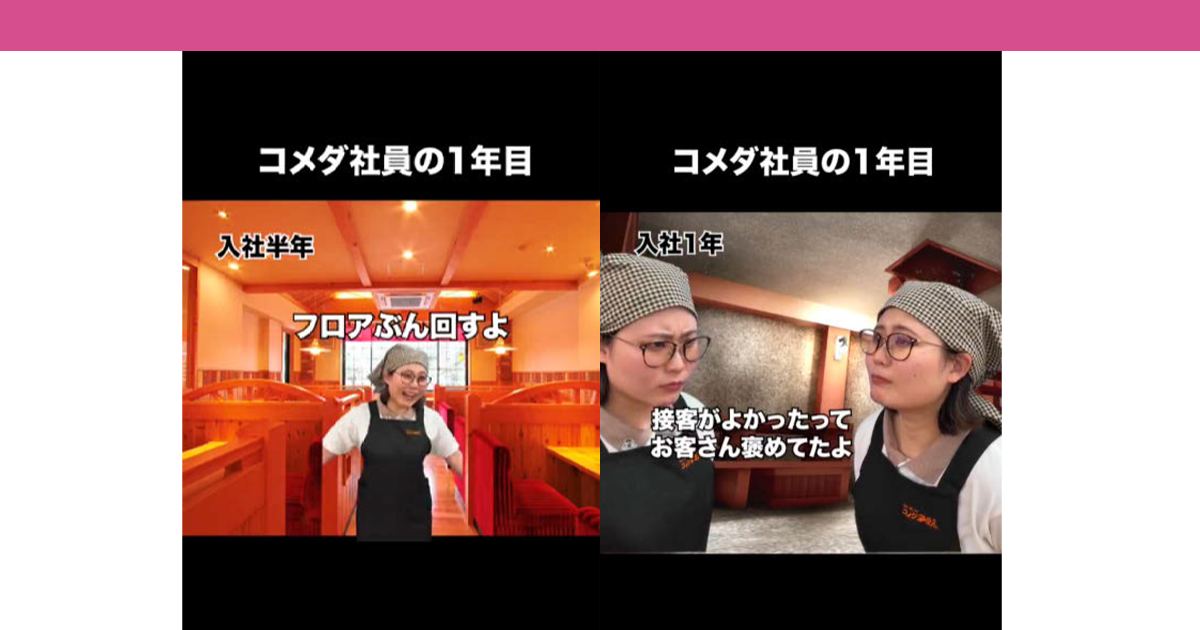

こうした流れの中で、企業がミームをマーケティングに利用する例も増えています。ミームは拡散力が高く、共感を生みやすいため、効果的に用いればブランド認知の向上やユーザーとの距離感を縮める手段となり得るためです。

しかし、ミームはもともとユーザーコミュニティ内で生まれ、共有される文化的なコンテンツ。そのため、企業がこれを利用する際には細心の注意が求められます。文化的背景や倫理的配慮、さらには著作権などの法的な問題に十分な理解と対処が伴わなければ、意図に反して批判を招いたり、炎上の事態に発展したりするおそれもあります。

ここからは、企業がミーム・マーケティングを展開する際に炎上しやすい4つの理由を、実際の事例とともに解説していきます(図1)。

図1 ミーム・マーケティングが炎上しやすい理由

- 文脈の誤解、世界観への理解不足

- 企業が「個の遊び」を奪う

- 無理な若者迎合と不自然な設定

- 過度な風刺・ブラックユーモア

Point 1

文脈の誤解、世界観への理解不足

前述したように、そもそもミームは、インターネット文化やサブカルチャーに根ざした文脈や知識、暗黙の了解のもとで共有されているものです。そのため、そうした背景を十分に理解せずに企業がミームを利用すると、ユーザーとの認識のズレが生じ「..