「広告」と「販促」の垣根が曖昧になっていると言われることが増えた。両者のKGIが「モノを売ること=生活者の行動を促すこと」だと捉えれば、なおさらその“曖昧さ”は色濃くなっていくとも考えられる。そんな今だからこそ、「販促」とは何か? を改めて見つめ直すことが必要なのではないだろうか。本記事では「販促コンペ」の最終審査員を務める奥谷孝司氏と嶋野裕介氏が議論。拡張するクリエイターの役割と今の販促施策に求められる発想を探る。

タッチポイント増加により人を動かす手段が多様化した

──「広告」と「販促(SP)」の垣根が曖昧になっていると言われて久しくなりました。それに伴って、クリエイターが担う領域も拡がっている印象を受けます。

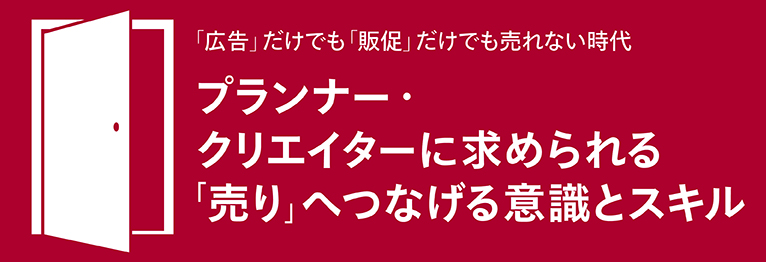

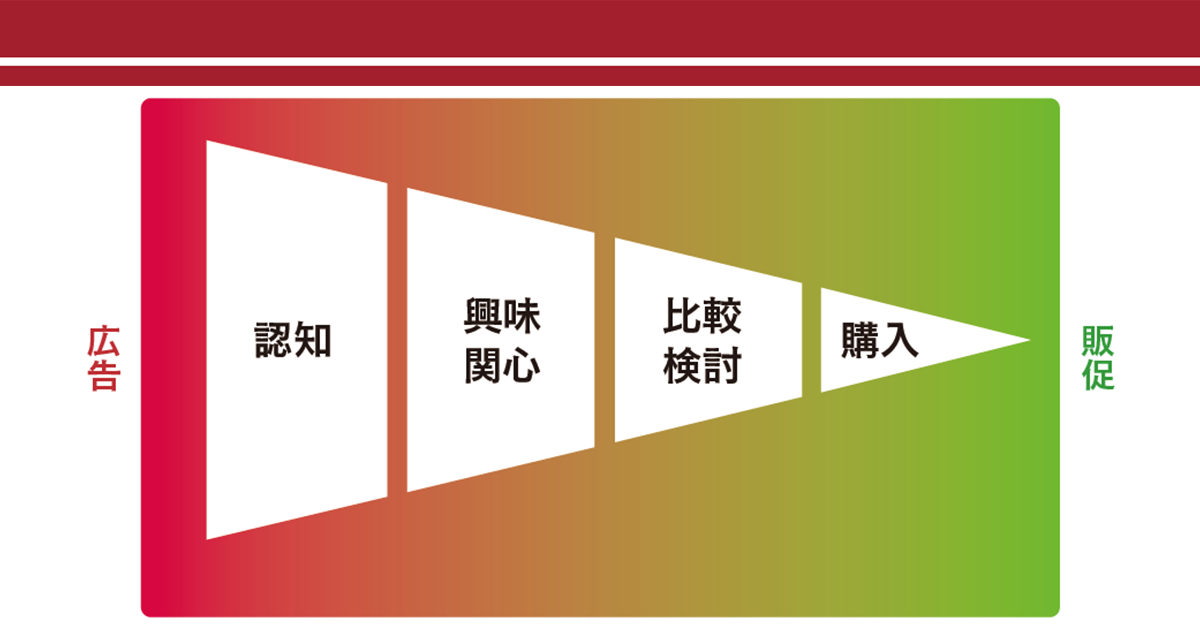

嶋野:広告の本質的な役割は「人の心を動かすこと」。一方で販促の本質的価値は「心と体を動かし、購入までつなげること」。これは今も昔も揺るがないことだと思っています。以前は、広告では素敵なテレビCMやかっこいいコピーで人の心を動かしつつ、店頭では機能訴求をしたり割引やキャンペーンなどで最後のひと押しをするなど、広告と販促が分業・補完関係であることが多く、企画者の部署も分かれていることが多かったですが、いまはそれぞれが越境しあっている印象です。

奥谷:たしかに、当時は「広告」と「SP」どちらかが片方の役割だけを全うしておけばよい、という風潮はありましたよね。だから、両者が分断されているような捉え方がされていたのかなと思います。しかし、それだけでは機能しなくなってきたのが、昨今の消費環境ということですよね。

嶋野:そうだと思います。デジタルやECが拡大してメディアも流通環境も多様化し、広告を見てから店頭へ行くことだけが購買行動ではなくなりましたよね。従来のフレームだけでは機能しづらくなってきました。それゆえに、「広告」と「販促」という役割分担を超えて、全体を設計することもクリエイターに求められる新しい領域となったと言えるのかもしれません。

奥谷:タッチポイントが増えると、それに伴って“人が動きたくなるポイント”も複雑化・多様化しますよね。嶋野さんが先ほど述べたように、まさに心を動かすための手段が多様化していて、クリエイターに幅広い知見が求められるようになったと言えそうです。

──奥谷さんは事業会社出身ですが、広告と販促の棲み分けについてはどうお考えですか。

奥谷:私は商品開発やアプリを通じてどう売るかを考えてきたので、「販促」への意識は常に頭の中にありました。ですが「販促」を広く捉えると、切っても切り離せないのが「CXデザイン」の存在だと思います。認知されることも、販促も、すべて「顧客体験をデザインする」という傘のもとで行われるものだとするならば、もう「広告」と「販促」を分けて考えるものでもなくなっている印象はありますね。

──広告も販促も「CXをデザインするもの」と捉えれば、役割は地続きだと考えることもできそうですね。

奥谷:どんな施策も、最終的には「モノを売ること」に通ずることを考えると、「広告」と「販促」は分割されるものではないかもしれませんね。ですがクリエイターの役割を「広告」と「販促」に分けて考えるのであれば、たしかにクリエイターの役割は拡張したと言えるかもしれません。

嶋野:一方で、コピーライターやCMプランナーという役割がなくなったかというとまったくそういうわけではありません。これは得意領域というか、何を武器としてクライアントの課題を解決するかということなので、より活躍のフィールドが増えてきていると考えたいです。

販促=プロモーションと捉えてよいのか?

──2人の話からも「広告」と「販促」の垣根が薄くなっている印象を受けます。ですが、そんな今だからこそ「販促」とは何か再考したいと思います。

嶋野:販促は、セールスプロモーションと訳されることが多いですよね。でも個人的には「プロモーション」という言葉に違和感を覚えるようになってきました。promoteは「促進する」という意味ですが、送り手目線の言葉すぎるように感じています。お客さま一人ひとりが主体性をもって、自分の意思で購買の選択をする今の時代には少しそぐわない印象です。その意味で、アクティベーションという概念の方が適しているのかもしれません。アクティベートは活性化という意味。つまりお客さま自身が動きたくなる・買いたくなる状況をどう生み出すかが大事だと思うのです。

奥谷:我々が仕掛けて「売る」というよりは、もっと生活者に寄り添って「“買いたい”をつくる」という考えに近いですかね? プロモーションもアクティベーションも「生活者を動かす」という意味で使われますが、モノを買うのも行動を起こすのも生活者だと考えたら、アクティベーションのほうがしっくり来るのは同感です。最近、社会を巻き込みながら生活者の態度変容を促そうとする企画が販促の役割を担い始めているのと同じような現象だと思いました。2024年度の「販促コンペ」グランプリも、社会性とブランドアセットを掛け合わせて、将来の顧客や売上をつくる――という企画でしたし。

嶋野:社会性を持たせて生活者の態度変容を促し、最終的に販促に通じるものにしている企画は確かに増えていますよね。そのほうが生活者も自然にブランドへ入り込めるのかもしれません。そう考えていくと、いま販促に求められるのは「売る仕組みづくり」というよりは「買いたい仕組みづくり」という思考なのかもしれないですね。

──プロモーションよりアクティベーション。社会を巻き込みながら生活者のインサイトと掛け合わせる発想や企画が販促にも必要になりそうですね。

奥谷:ブランド価値を見つめ直すことで新しい習慣をつくり、「買いたい仕組みづくり」につなげる考え方は以前からもあったはずです。たとえば日本人ならではの「季節行事」という社会性と、提供している商品価値を組み合わせて、毎年恒例の商品をつくってみたりとか。「この季節は〇〇を買う/食べる」というように、社会まるごと習慣化させてしまうような施策などですね。

嶋野:そういった商品は、従来の販促の役割である短期的な利益を立てることにも繋がりますし、習慣化しているがゆえに来年以降の長期的な売上を見込めるのが上手いですよね。しっかりと「買いたい仕組み」や「買いたい理由」をつくりながら、ブランディング施策としても汎用性がある。広告と販促の良い部分を捉えて、良い意味で超越した手法を発明していくのが、2025年は大事なのかもしれないと思いました。

顧客時間

共同CEO代表取締役

奥谷孝司氏

97年良品計画入社。定番商品の「足なり直角靴下」を開発、ヒット商品に。2010年WEB事業部長。「MUJI passport」をプロデュース。15年10月よりオイシックス株式会社(当時)入社。17年10月スタートアップ支援、講演&執筆活動を目的とした個人会社株式会社Engagement Commerce Lab.を設立。18年9月大手起業向けDX戦略&CX構築支援会社株式会社顧客時間を設立し共同CEO取締役に就任。

どんな施策も、最終的には「モノを売ること」に通ずるならば、「広告」と「販促」は分けて考えるものではなくなっている印象がある。

電通

クリエーティブディレクター/ブランディングディレクター

嶋野裕介氏

ブランドマーケティングを専攻後、電通入社。マーケティング、営業、クリエイティブを経て現職。自動車メーカー、飲料メーカー、地方自治体などの仕事に携わる。販促関係の主な仕事に「BOSS×Mリーグ ツモれるボス雀」「BOSS×ウマ娘 愛の一万字広告」「プリウス試乗味ガム、試乗味コーヒー」「同棲解消保険」など。

いま販促に求められるのは「売る仕組みづくり」というより「買いたい仕組みづくり」という思考なのかもしれない。