クリエイターはAIとどのように付き合うことでその創造力を高めていけるのだろうか。アクセンチュアソングの太田郁子さんと電通の並河進さんに、自身や自社での導入状況や共創におけるさまざまな課題について聞いた。

AIは“1回目のブレスト”の段階

並河:クリエイターのAIの活用方法としては、主に「時間をつくる」「気軽にはみ出す」の2つがあると思います。簡単な作業はAIに任せて、創造的な仕事のために時間をつくる。また、専門領域外にも気軽にはみ出して何かをつくってみることができるのもテクノロジーの強いところですね。

太田:「はみ出す」とは、たとえばアートディレクターでなくてもAIで絵をつくってみたり、ということですよね。

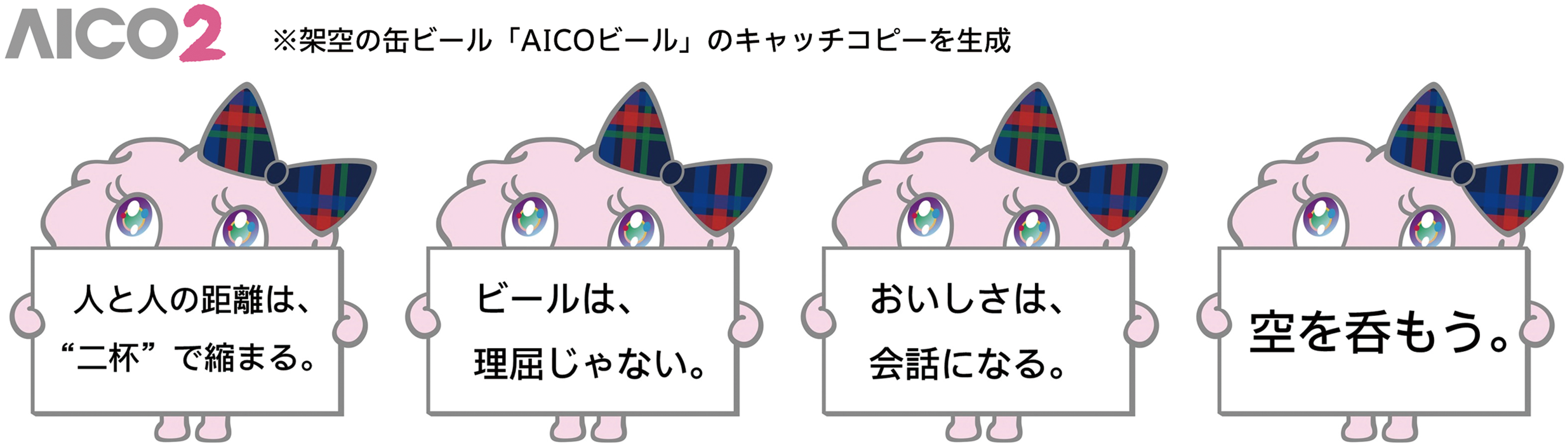

並河:その通りです。それに関連して、電通では8月にグループとしてのAI戦略「AI For Growth」を発表したのですが、その中でAIコピーライター「AICO2」(01)をリリースしました。通常、LLM(大規模言語モデル)ベースの生成AIにコピーを書かせると“コピーっぽいもの”は出ても、コピーライターが読んだときに実際に使えるものがなかなか出てこないんですよね。その点、AICO2にコピーライターの“思考”方法を学習させたところ、コピーの質が上がるという結果が出たんです。コピーライターが思考の幅を広げるときに思わぬ視点が参考になるなど、コピーライターをサポートするツールとして導入しようとしています。

太田:なるほど。AICO2には、コピーライターの思考方法をどうやって学習させているんですか?

並河:企業秘密の部分もありますが(笑)、少しだけ。コピーライターはクライアントへのプレゼンの際に「なぜこのコピーが良いのか」と、思考を言語化して話しますよね。良いとされるコピーと、言語化した思考とをセットで学習させているんです。

太田:過去の名作コピーについてコピーライターが座談会みたいな状態で話して、それをデータ化して読み込ませた……みたいなことなんですね。

並河:はい、最初は過去の実在の名作コピーで実験もしましたが、ツールとして開発する際には、社内でコピーの勉強会を実施したときに生まれたコピーなど著作権上問題のない学習データを使っています。

01 2024年8月、電通が発表したAIコピーライター「AICO2」(電通・電通デジタル有志メンバーが開発)。2017年に発表された初代の「AICO」は、電通のコピーライターが考案したコピー約1万作品を学習し人間のコピーライターに多くの発想をもたらす一方で、利用を繰り返すと過去のコピーと類似したものを出力したり、テーマとかけ離れたコピーを生み出したりする傾向があるなど、表現力に限界があったという。今回発表された「AICO2」では、電通のコピーライターの思考プロセスや推論能力を高めるべく学習したGPT-3.5 Turboモデルが実装されている。「AICO2」に、キャッチコピーとして「伝えたいこと」や「商品名」「解決したい課題」などを入力すると、「伝えるべきこと」と「表現方法」が理由とともに表示される仕組み。

太田:私たちアクセンチュアでも、生成AIは標準装備されてきていますね。社員を支えるパートナーAI「ピアワーカー」がその日のスケジュール確認や会議の議事録作成などを担ってくれるんです(02)。このようにAIは日常業務に入ってきていますが、今の段階で言うと、広告業界の人は企画を考えるときに、とりあえず最初にメンバー皆が集まって、…