SNSの言葉の中でも、特徴的なもののひとつがハッシュタグだろう。近年ではハッシュタグを通じた検索行動が一般化し、企業のマーケティングにおいても重要性を増している。企業がコミュニケーションの中でハッシュタグを活用するポイントを、電通メディアイノベーションラボの天野彬さんに解説してもらった。

「タグる」ユーザーと上がるハッシュタグの価値

コミュニケーションビジネスに携わる人々にとって、いまやSNSは最も重要な戦略上のピースを構成しています。近年では、ユーザー数の拡大とシェアされる情報の質の高まりによって、ユーザーにとっても「人とつながりあう場」にとどまらない「情報と出会う場」となりました。

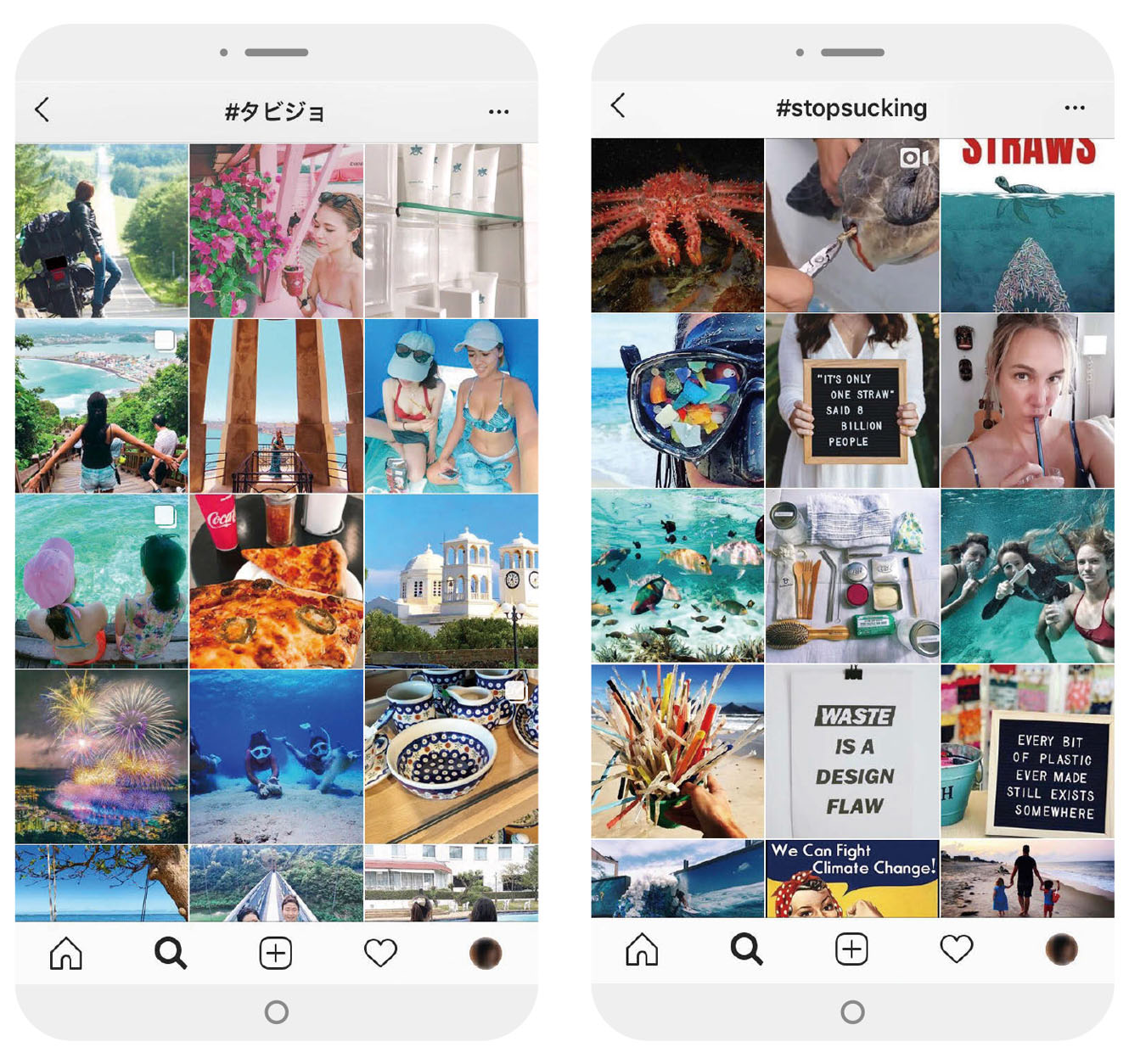

そうした状況をリサーチする中で、筆者は若年層を中心としたSNS検索のありかたを指して「タグる(=ハッシュタグ+手繰る)」というコンセプトを提唱するようになりました。ユーザー自身が草の根的に広げていくハッシュタグを通じた検索行動が根づいたことで、情報との出会いは「ググる」から「タグる」にシフトされつつあります。また、昨年12月のアップデートによってInstagramでもハッシュタグフォローが可能になったことから、さらにこの情報拡散のムーブメントは広がっていくでしょう。

ハッシュタグという機能自体はTwitterが出自ですが、本稿ではInstagramのハッシュタグ活用に的を絞って議論を進めていきます。それはメジャーなSNSの中で特筆してユーザー数の伸びが見られるということに加えて、グローバル平均と比較して、日本のユーザーはハッシュタグで検索する(=タグる)回数が3倍にも達するというデータを念頭に置くためです。

しかしその一方で、利用するユーザーが増えてきたことによって、ハッシュタグを漫然と使っているだけでは立ち行かなくなってきたことも事実です。「タグ映え(by ゆうこす)」しなければ見てもらえないアテンション獲得競争の時代に、私たちはどう戦略を描くべきなのか、その視点をご共有します。

企業のハッシュタグ活用は「オブジェクト型」に注目

2017年に出版した拙著『シェアしたがる心理~SNSの情報環境を読み解く7つの視点~』(宣伝会議)では、ハッシュタグは3つに大別できるというアイデアをスケッチしました。「オブジェクト型」とは、端的に言えば写真におさめられたもの、その写真が主題とするもの(=オブジェクト)についての説明です。キャプション的なハッシュタグと言えます。

続く「メタ型」は、反対に写真そのものからは読み取れない文脈や発信者の気持ちを述べるものです(海外のリサーチではmetacommunicative hashtagsなど)。例えば日本のインスタグラムフォロワー数No.1の渡辺直美さんはハッシュタグによる写真へのツッコミが非常に面白く、このメタ型の名手として際立っていると感じますし、全体的な傾向としても日本のユーザーはコミュニケーションのためによく使っています。

レフ・マノヴィッチ(Cultural Analytics Lab)の著書『インスタグラムと現代視覚文化論』によれば、インスタグラムでシェアされるもののうち、最も多いのが「カジュアル」と彼らがカテゴリー化する「日常の何気ない記録」的な写真です。写真そのもののクオリティを追求する「プロフェッショナル」と異なり、ここでは写真を使ってコミュニケーションすることに主眼が置かれており、そのためにハッシュタグが活用されている側面があるわけです …