4月13日に開幕した、大阪・関西万博。そのテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するために、“開かれたデザイン”を理念に掲げる独自のデザインシステムが構築された。多様な命が共生する生態系のように変化し続けるその仕組みは、会場を装飾・演出する「EXPO WORLDs」に姿を変えて、万博を盛り上げている。デザインシステムの構築と「EXPO WORLDs」をリードしたクリエイティブディレクターの引地耕太さんに、制作過程と万博後に見据える未来について話を聞いた。

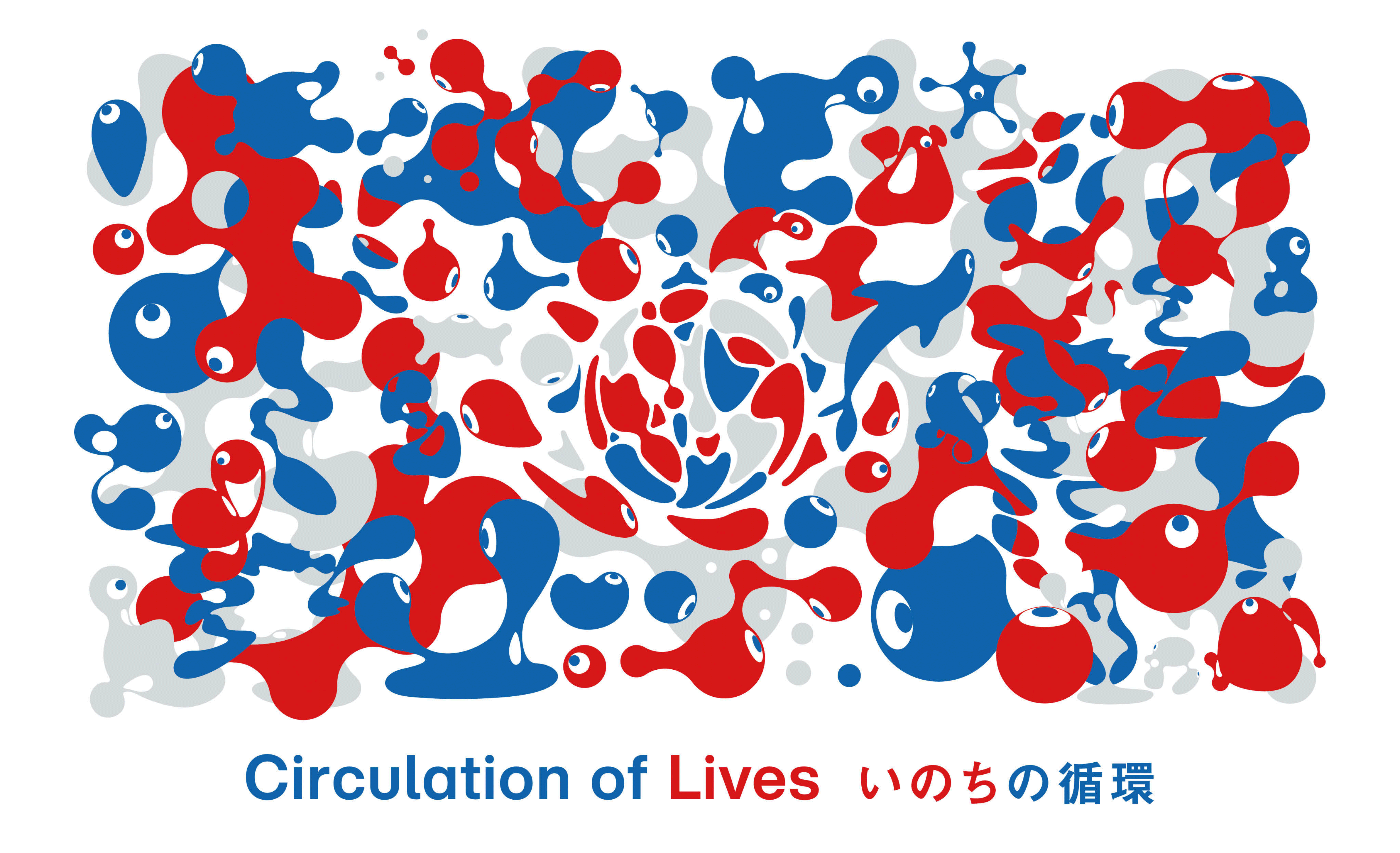

(01)デザインシステムのコンセプト「いのちの循環」を体現したコンセプトビジュアル。「はじまりも終わりもない時と、いのちの流れ」を表現している。

「デザインポリシーから考えた」

「EXPO 2025デザインシステム」が策定されたのは、今から3年前の2022年4月。「万博のさまざまなインターフェースを統一し、アナログ・デジタルの境界線を超えて一貫した体験を提供すること」を目的に、当時ワントゥーテンに所属していた引地耕太さんが作者として制作した。

「当時、デザインシステムを考えるにあたっての材料は非常に限られていました」と引地さん。全体テーマの「いのち輝く未来社会のデザイン」や、すでに公開されていたロゴマークなどをヒントに、どう解釈しシステム化すべきかを紐解いていった。制作期間の約半分を事前リサーチに割き、国家レベルのプロジェクトにおけるデザインの役割について理解を深めていったという。

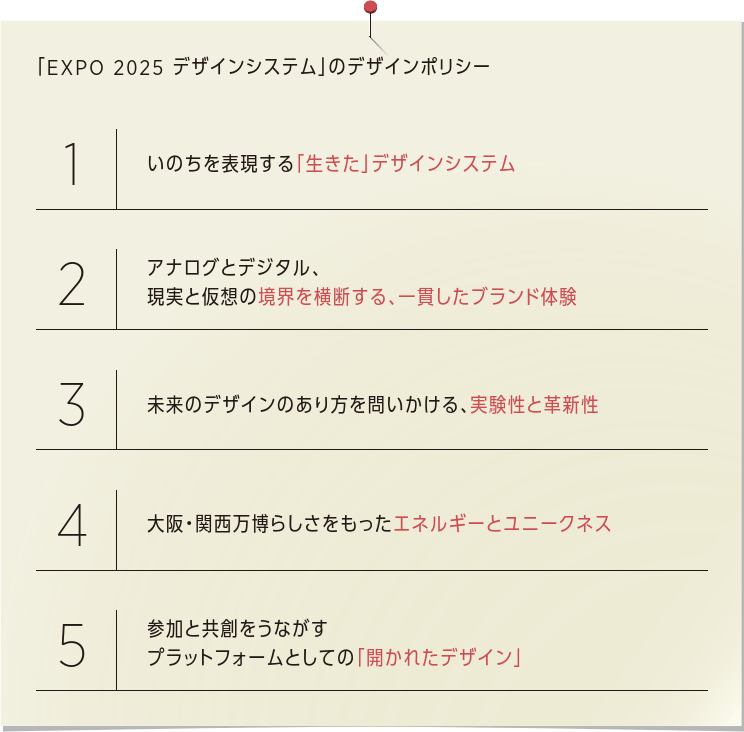

引地さんが初期段階でまず定めたのは、5つのデザインポリシー(02)だった。これは今回の万博におけるデザインアプローチを明文化したもので、ビジュアル的なルールを設けるのではなく、言葉でアプローチの仕方を規定したのがユニークな点だ。

(02)デザインシステムの考案にあたって、引地さんはまず5つのデザインポリシーを定めた。このポリシーが、のちのデザインシステムそのものや「EXPO WORLDs」の制作過程においても軸となっていった。

「アイデアの原点にあったのは、1964年の東京五輪や1970年の大阪万博などでデザイン評論家の勝見勝さんらが制定したデザインポリシーとしての原則でした。参画する個性豊かなクリエイターたちの創造を活かしつつも、全体としての一貫性を持たせるためには、言葉で共通認識を持ってもらう必要があると感じたんです。前の世代へのリスペクトを込めて、今の僕らの時代に合った形でアップデートすることにしました」(引地さん)。

こうしたデザインポリシーの根底にあるのは、人々の参加と共創を促す「開かれたデザイン」という考え方だ。「従来の国際的なイベントにおけるデザインは、当たり前のようにトップダウンでなされてきました。一人のトップクリエイターが象徴的なビジュアルを生み、展開上のルールを定め、基本的にはそのルールに則ってさまざまな出面に実装していくというアプローチです。しかし現代では、平面や映像、グッズなどのリアルな接点だけでなく、ARやVRも含むバーチャルな接点でも一貫性のある万博体験を提供する必要があります。さまざまなクリエイターとの共創を前提に、開かれた仕組みとなる可能性をもった拡張性のあるシステムを設けることにしました」。

さらに考案当時のクリエイティブ業界の風潮も、決断の後押しとなった。「その少し前にあったオリンピックではさまざまな課題が浮き彫りになり、クリエイティブな業界に対して閉塞感を抱いた方は少なくなかったと思います。そんな状況では、若いクリエイターは国家プロジェクトに参加したくなくなるのではないか。このタイミングで開催される万博ではその風潮を少しでも変えられたら……そんな懸念や責任を感じ、アプローチの設計時点で、さまざまな人が担い手として参加できる仕組みにしたいと考えたんです...