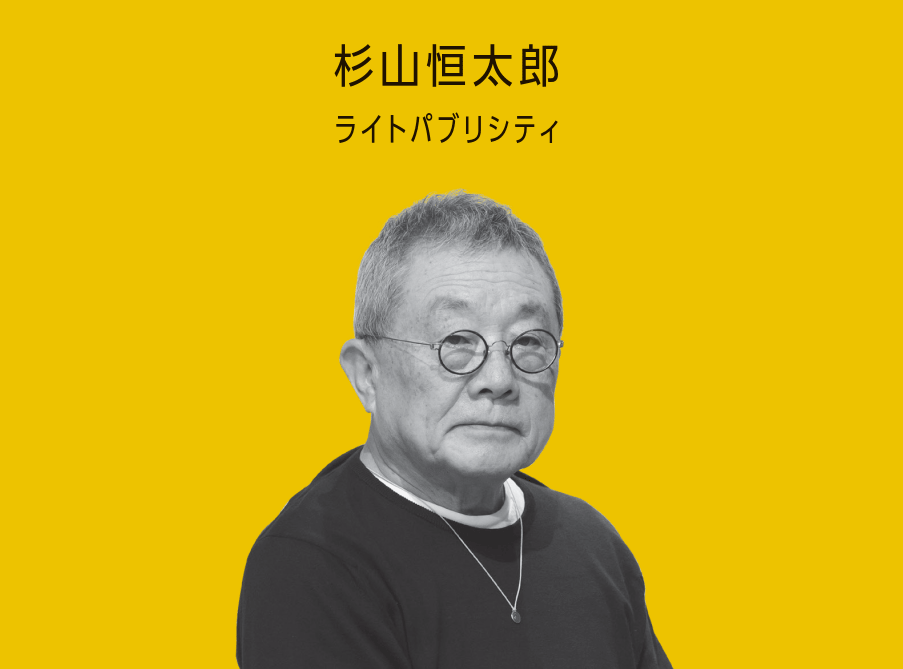

小学館「ピッカピカの一年生」やサントリー/ウイスキーローヤル「ランボー」シリーズなど多くの広告を手がけてきたクリエイティブディレクターの杉山恒太郎さん。企業の広告をディレクションする傍ら公共広告の追求を続けてきました。企業やブランドの広告においても公共化や社会化の視点が求められる昨今、杉山さんの考える「広告の今後」とは?今年刊行された自著のタイトルにもなった「Think Public」という考え方を紐解きます。

衝撃を受けた1991年のカンヌ

僕が公共広告に力を入れるようになったきっかけは、1991年の「カンヌライオンズ」で日本代表として国際審査員を務めたことでした。審査員たちはカンヌライオンズ会期中の5日間、まるで合宿のように朝から晩まで審査するのですが、真っ暗な試写室で広告をいくつも見ていると、アメリカに負けじと日本の広告が沢山出てくる。当時、日本はバブル絶頂期で、広告業界ももてはやされていた時代でした。ところが、あるカテゴリーの審査に入ると、日本の名前が突然消える。それは「Public Service Ad(公共広告)」や「Charity(チャリティ)」というジャンルでした。日本が消費ばかりに明け暮れているだけの国ということが露骨に表れている気がして、すごく恥ずかしい気持ちになったことを覚えています。

爾来、海外の公共広告を意識して見るようになりました。中でもショックを受けた広告は、熱帯雨林伐採に警鐘を鳴らすブラジルのCMでした。森の中に佇む先住民と思われる少女の髪がいきなりバリカンで乱暴に刈られる。バリカンの音...