地域活性化の手法を確立したい

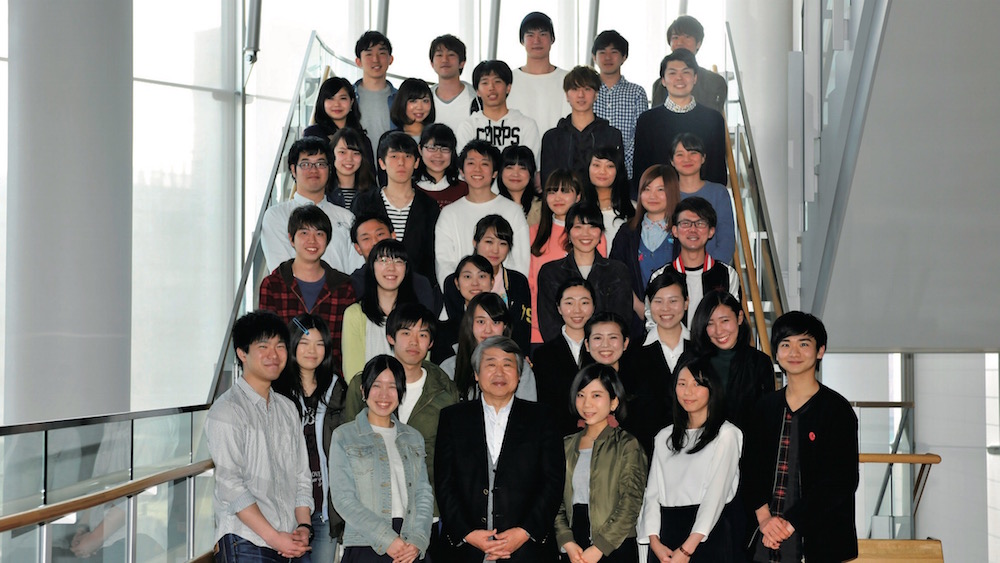

3学年合わせて50名を超える学生が学ぶ上田ゼミは、1987年設立。卒業生も400名を超えている。上田隆穂教授の研究分野はマーケティング。特に価格マーケティングと小売戦略を中心に、消費者の深層心理研究に基づくプロモーション開発などをテーマとしている。価格マーケティングと小売戦略に関しては、最近ソーシャルメディアの活用手法を模索している。従来、価格決定の要因になっていたのはアンケートやPOSデータが主流だった。ここにソーシャルメディアから得られるデータを加えることで、より広い対象から消費者の求める価格帯や考えを抽出できるのではないか、小売の戦略決定とも連動できるのではないか。そうした可能性を追究している。

ソーシャルメディア活用に関しては、リスクコミュニケーションの研究も行っている。ある事象に対して起こるソーシャルメディア上の良い反応と悪い反応、それぞれにどのような種類があり、どのような形、勢いで拡散するのかを調査。ソーシャルメディア上にネガティブな反応が広がりそうなときには、どのような情報を発信すれば炎上が回避できるかなどについても研究している。

また地域活性化は上田教授のライフワークともいえる研究分野。「地域活性化をマーケティングとしてとらえている本は少ない」と話し、具体的事例に偏重したこれまでの研究ではなく、どうすれば地域を活性化できるのかという手段の研究を進めている。これまで、秋田県の鹿角や石川県の能登など、現地に実際に足を運び研究を行ってきた。現在は岐阜県の恵那、中津川の両市からオファーを受け研究している。

地域活性化の研究は、交流人口の増加と定住人口増加という方向性に分かれる。上田教授が研究しているのは交流人口をいかに増やすか。どこの地域にもある名所旧跡は「単発では小粒なことが多い」と話し、それらをストーリーでつないで、観光地としてユニークで強いポジションを得ることが必要だと言う。「散在したものをつなぐためには、例えば九州の『神話街道』が“神話”を切り口に観光スポットをつないだように、強いストーリーを発見・創作する必要があります」。ゆくゆくはこうした方法論を書籍としてまとめたいと考えている。

社会の変化に伴って進む小売業の3極化

今、注目しているのは小売業態の変化について ...