プロダクトだけでなく、コーポレートブランドにもライフサイクルはあり、社会環境の変化の中で、新しい挑戦が求められることがあります。企業が継続する中で避けては通れない、困難な状況にいかにして立ち向かうのか。困難を乗り越えたからこそ、ブランドの求心力が高まった、サイボウズのケースを聞きました。

サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏

グループウェアの開発・販売・運用を手がけるサイボウズは、1997年に創業し、2017年で20周年を迎えました。グループウェアは、スケジュールや売上、契約、プロジェクトといった組織内にあるさまざまな情報をクラウドで共有することで、業務を効率化するツールです。

言い換えれば、サイボウズが提供するプロダクトは、企業における多様な働き方を実現するツールとも言えます。リアルなオフィスだけでなく、ネットにも「オフィス」をつくることで、どちらに「出社」しても働ける環境をつくる。そうして、真の「働き方改革」を実現することを支援しています。

当社は主力商品の「サイボウズOffice」をはじめ、「Garoon」「kintone」など多様なグループウェアを提供しており、国内シェアナンバー1です。また「サイボウズOffice」は発売20年目の2017年に過去最高売上を更新し、いまだ成長を続けています。しかし、ここに至るまでには、企業としての「危機」があり、復活を果たすまでの紆余曲折がありました。

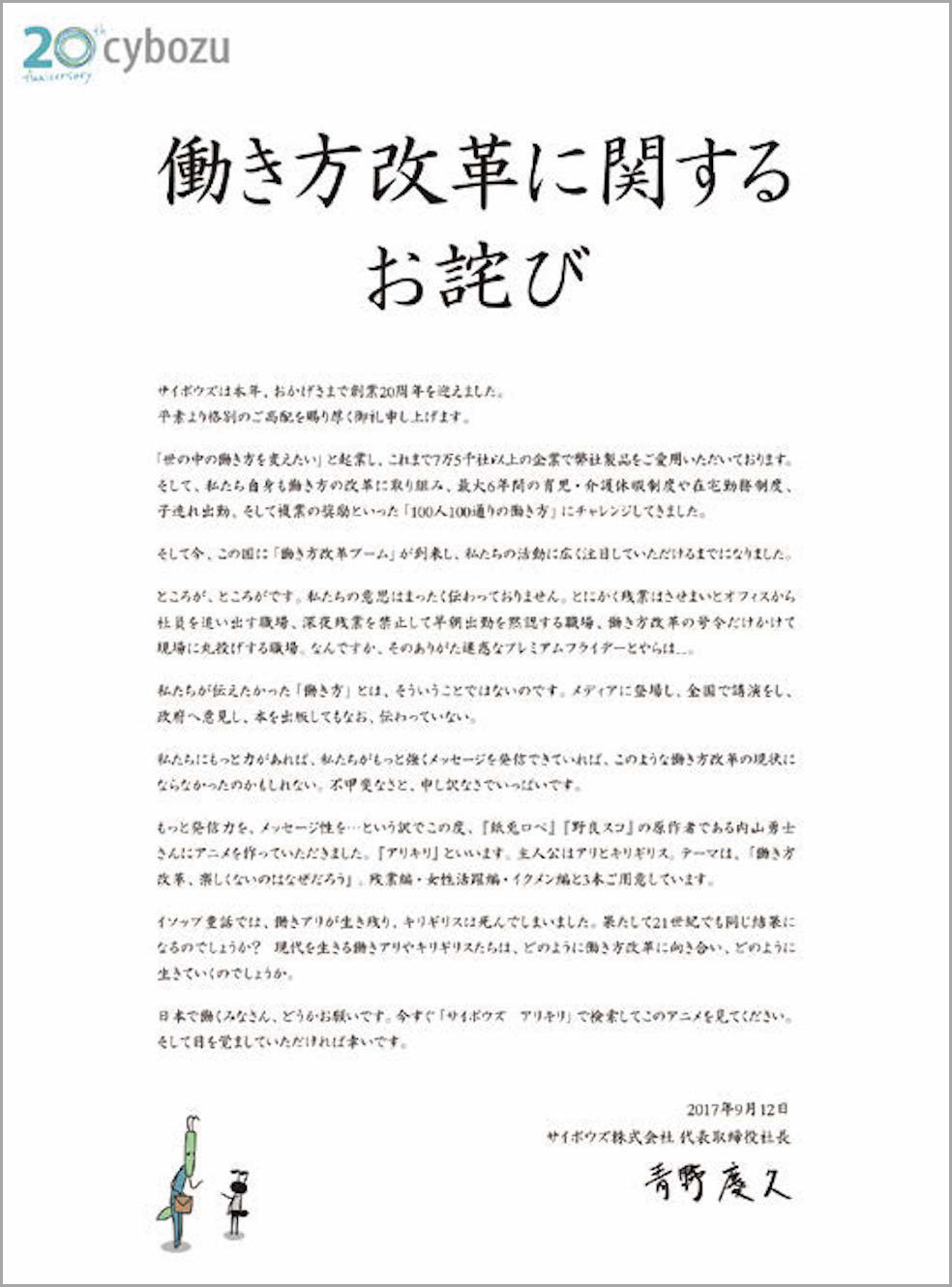

創業20周年を迎えた2017年に制作した、

ワークスタイルアニメーション「アリキリ」。

自分が真剣になれるのは原点であるグループウェアだった

僕が代表に就任したのは、2005年4月。当時はサイボウズを一大ソフトウェアグループに育て上げようと息巻いて、1年半という短期間に計9社を次々と買収し、売上は一気に100億円を突破しました。ところがほどなくして、買収した企業が赤字体質で、しかも改善の見込みも立たないことがわかった。資金は底をつき、負債も抱え、経営状況は悪化の一途をたどりました。

人材もどんどん流出し、離職率は28%に。まさに落ちるところまで落ちていったという具合で、「何てことをしてしまったのだろう。自分には経営の才能がない」と絶望し、2006年末頃は本気で「死にたい」と思っていたほどでした。

そんな折に手にしたのが、松下幸之助氏の著書。同書から「真剣な志があれば、事は半ば達せられる」と教えられたことが、サイボウズ復活のきっかけとなりました。「真の剣」と書いて真剣、「失敗したら死ぬつもりでやれ」ということですよね。僕に欠けていたのはこれだと、雷に打たれたような衝撃を受けました。

もちろん、人一倍、仕事に熱心に向き合っていたという自負はありましたが、確かに命までは賭けていなかった。どうせ「死にたい」とまで思っていた人間なのだから、臆することなく、何かに命を賭けてみてもいいんじゃないかと思いました。

では、何に命を賭けるか。そう自問自答したとき、命を賭けるに値すると思えたのは、サイボウズの原点である「グループウェア事業」だったのです。創業からずっとサイボウズを見てきて、グループウェア事業は一通りやりきったという感覚があったのですが、それでも「命を賭けてやりたいことは?」と問われれば、それはグループウェアに他なりませんでした。

そうして2007年、「世界で一番使われるグループウェアメーカーになる」という目標をあらためて掲げました。買収した9社中8社を売却し、グループウェア事業に専念。また、成果指標を売上や利益からユーザー数に切り替え、ビジネス成長だけを追い求めるのをやめました。

なぜ、グループウェアが好きなのか。あらためて考えてみると、それは、グループウェアを導入することで組織やチームの風通しがよくなり、メンバーの方々が生き生きと楽しそうに働くようになるのを、これまでに何度も見てきたからでした。僕は「グループウェアをつくる」ということ以上に、その先にある「お客さまの組織が変わっていくこと」「社員の方々が効率よく、生き生きと働けるようになり、幸せになること」に関心があるのだと気づくことができました …