年々、雑誌不況と呼ばれる状況が続くものの、雑誌の価値が衰えたわけではないのではないか。デジタル時代の現在、その役割として何を担っているのか。販売部数だけでは見えてこない雑誌の価値・魅力を電通 中村一喜氏に聞く。

電通 出版ビジネス・プロデュース局 出版業務推進部所属 中村一喜氏

2005年電通入社。入社以来、一貫して出版リソースを活用した企画開発および事業開発業務に取り組み、現在も出版デジタルなどを活用した広告主の課題解決に従事。

「理解・興味・購買意向」の促進に強い雑誌の特性

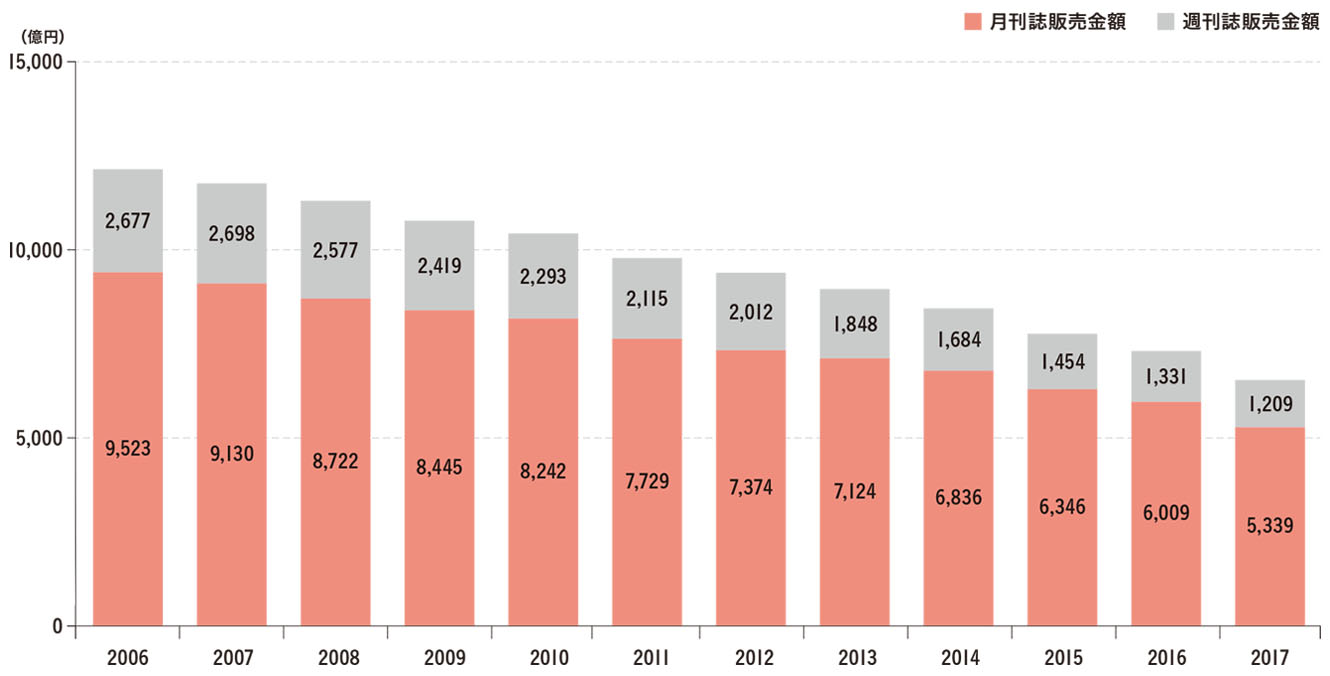

デジタル環境の著しい進化に伴って、消費者が多様化し、コミュニケーションが複雑化していると言われて久しくなりました。そもそも企業にとってコミュニケーション活動の目的とは何でしょうか。それが言語的であれ、非言語的であれ、はたまた広告的でも、PR的でも、あらゆるコミュニケーション活動の目的は「人を動かす」ことにあると言えます。その前提があった上で、雑誌の販売市場規模の推移をご覧ください(図表1)。

ご覧いただくとお分かりの通り、市場は右肩下がりと言えます。誤解を恐れずに言うならば、雑誌をマスメディアとして捉え続けるのは難しい状況になってきています。つまり従来型の部数を指標としたメディアパワーで考えると、雑誌の影響力が減少していると言われても仕方のない状況ですが、雑誌は「人を動かす」ことができるメディアだと考えています。メディアパワーは減少しているのに、「人を動かす」とはどういうことなのでしょうか。そのキーワードは「ミドルファネル」です。

マーケティングのパーチェスファネルには、アッパー(認知)/ミドル(理解・興味・購買意向)/ロウワー(購入)の3段階のファネルがあります。従来のメディアとしての雑誌の役割は、アッパーファネルにありました。つまり、雑誌はマスメディアとして存在し、部数という指標のもとに、そこにある広告効果としては商品認知の最大化が期待されていました …