「消費者を知り、理解することが大切」。そう唱えながらも、“消費者を理解できている”とはどのような状態か、その本質を答えられる人は多くはないのではないか。様々な行動がオンラインへシフトするこれからの時代の消費者理解の本質について、コレクシア代表取締役の村山幹朗氏が説明する。

POINT

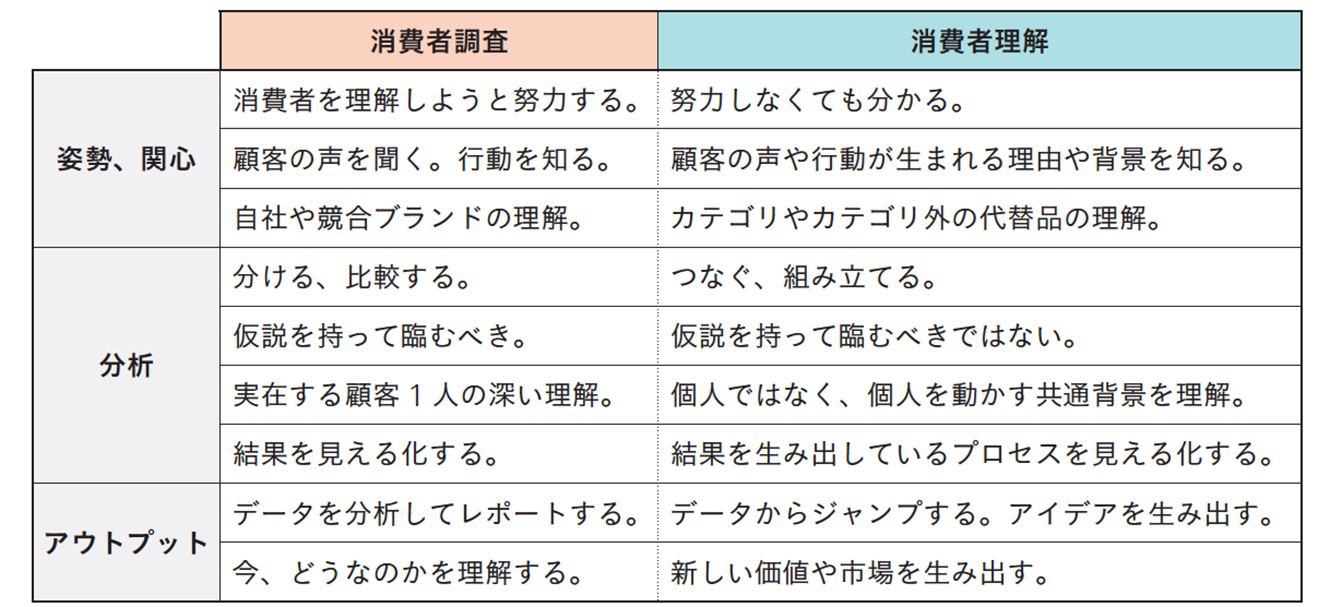

☑データを集め分析する「消費者調査」とデータから読み取る「消費者理解」

☑顧客の物語の起承転結を押さえプロセスを逆算する

☑データの奥にある「消費の意味」まで理解する

データが揃えばOKではない?顧客理解の本質

オンライン上で過ごす時間やSNSの利用増加に伴い、消費者調査の多くもオンラインへシフトしています。中にはソーシャルリスニングなど、いわゆる“従来の市場調査”を通さずに消費者を考察する手段も増えてきました。ただし注意しなければいけないのは、「この媒体を見れば消費者の本音がわかる」「この方法ではわからない」といった二項対立ではないということです。消費者理解の本質はそこにはありません。

“Don’t think. Feel.”という言葉を聞いたことがあるでしょうか。映画「燃えよドラゴン」でブルース・リーが弟子に向けて言った台詞ですが、実はその後に次のような趣旨の台詞が続きます。

「私は、あなたに月に気づいて欲しいから月を指しているのに、なぜ指を見ているのか」

これは「指月のたとえ」と言う仏教の説話なのですが、消費者理解の本質を端的に表しています。指月のたとえでは、月は仏教の真理、指は経典のメタファーとして使われています。つまり、指(言葉)自体に気を取られるのではなく、指(言葉)が指す月(真理)に目を向けなさい、というお話です。

マーケティングの文脈だと指がデータ、月が消費者です。データやレポートの表面を額面的に見ていても、本当に刺さる価値提案は生まれてこないということです。では、どうしたら月(消費者)が見えるようになるのでしょうか。

「消費者理解」と「消費者調査」両者の違いとは?

昨今の変化により、消費者理解の重要性が改めて叫ばれています。しかしそれは、元々マーケターが消費者理解に対して抱いていた問題意識が、オンラインシフトをきっかけに表面化しただけに過ぎないと思われます。そうした問題意識のひとつに「調査しても役に立つ理解が得られない」という指摘があります。いわゆるリサーチ不要論です。この話の根っこは、調査レポートを見ても消費者の声を聴いても、「だから何をどうすべきなのか分からない」ということだと思います。もしくは「書かれている通りにしても売れない」の方が近いかもしれません。

それはその通りです。そもそもデータとアイデア(企画や施策)の間には溝があります。データがあっても、そこから良い企画や施策を生み出せるかどうかは、本人の力量次第です。しかしリモートでひとりで仕事をする機会が増えた分、データから新しい価値を生み出す力量は今まで以上に求められます。そしてその力量とはすなわち、消費者理解です。

消費者調査と消費者理解がどう異なるのか、比較してみました【図表1】。端的に言えば、消費者調査はデータを集め分析すること、消費者理解はそのデータから何を読み取るか、何を新しく生み出せるかという「ジャンプ」に該当します。

©2021 Collexia inc.

「物語的理解」が想像力と再現力を養う

なぜ調査をしてもアクションが見えてこないかというと、ほとんどのデータは“結果の記述”だからです。自社競合含めた広告や過去の使用経験、そこにあった感情。それらすべての結果として「今、消費者はどうなのか」。これがデータです。

大切なのは、データに書かれている範囲内ですぐ何とかしようとするのではなく、いったんデータからプロセス(なぜか)を逆算するという視点です。どんな顧客体験があったからこのデータになったのか、どんな物語が背景にあるのかを想像して、その“物語の続き”を製品や広告で再現するためです。

よく“解像度の高い理解”といった表現をしますが、最も解像度の高い消費者理解はマーケター自ら消費者であることを経験することでしょう。著名なマーケターの中には、ある集団を理解するために、実際にその集団の一員として...