つくり手である企業側が規定するのではなく、ユーザーがその商品を使うことで生まれる「価値」。従来の価値の捉え方ではない、これからのビジネスを行う上でヒントとなる「サービス・ドミナント・ロジック」について、明治大学の井上崇通教授が解説をする。

日本でも注目が高まるサービス・ドミナント・ロジック

「価値共創(co-creation of value)」の問題をマーケティングの領域で本格的に研究し大きな影響を与えたのが、「サービス・ドミナント・ロジック(Service-Dominant-Logic:以下S-Dロジック)」です。これはバーゴ(Vargo、Stephen.L.)とラッシュ(Lusch、Robert.F.)というアメリカのマーケティング学者が2004年にマーケティング専門誌『ジャーナル・オブ・マーケティング』に発表した論文に端を発しています(注1)。

注1:Vargo,Stephen L. and Robert F. Lusch(2004),"Evolving to a new dominant logic for marketing."Journal of Marketing,68(January),1-17.

以来15年ほど経ち、欧米では現在も、さまざまなかたちで議論され、応用されており、ますますその影響力が増してきています。最近は、日本でもかなり関心を持つ研究者、企業の方も増えてきています。そこで、本稿では、今日注目されているS-Dロジックの視点から「価値共創」の捉え方について考えてみたいと思います。

1.価値共創のとらえ方

S-Dロジックの価値共創には独特の意味が内包されています。その意味を理解するためには、"サービス"という概念について理解しておく必要があります。S-Dロジックではサービスという概念に独特に意味を付与しています。ここを十分に理解しておかないと、S-Dロジックは理解できません。つまり、従来のようなかたちで有形財・無形財という区分を前提にした上で無形財のみを指す言葉として用いられる「サービス」という一般的な用語法とはかなり異なる内容を持つ、ということに目を向ける必要があります。

【企業の提案するサービス】

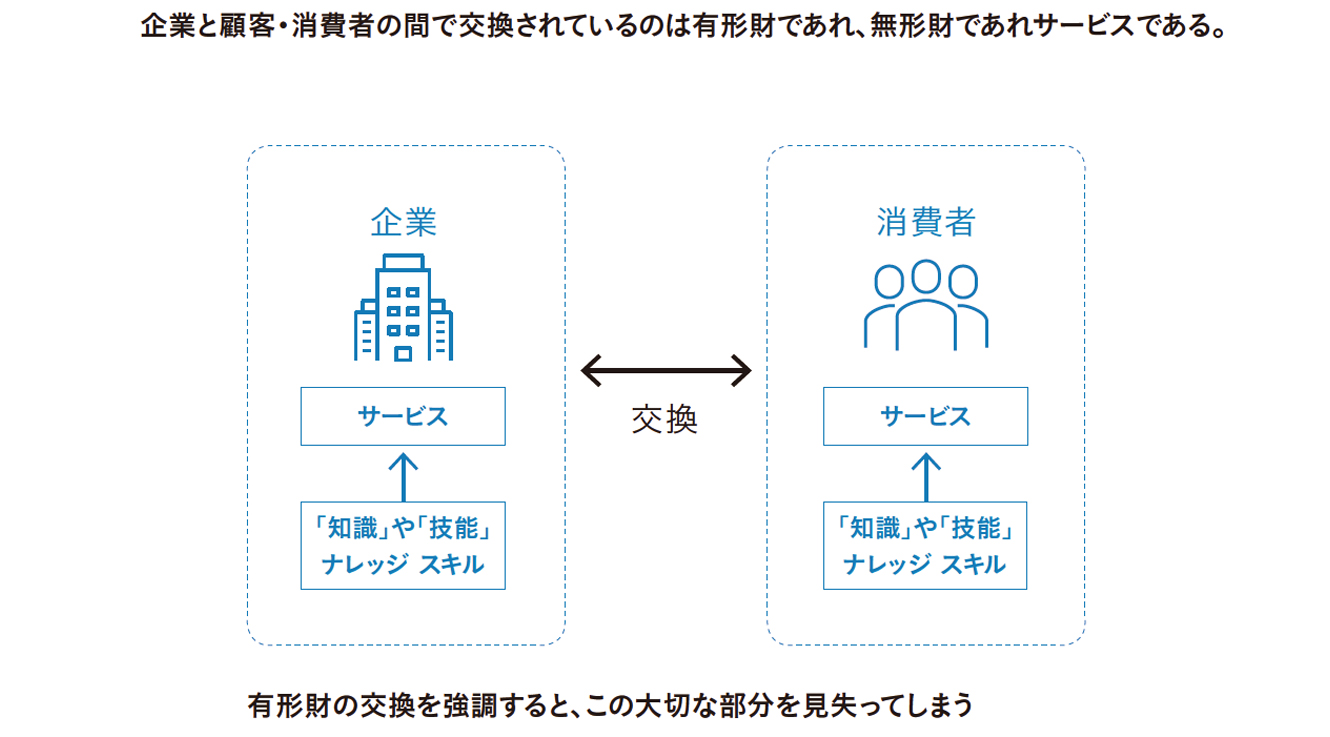

"サービス"とは、もちろん無形のものを指す言葉ですが、S-Dロジックでは"サービス"をスキル(skill)・ナレッジ(knowledge)(日本語で、技能・知識と言ってもよい)を意味するものとして定義しています。つまり有形財でも、そこには技術者・制作者のスキル・ナレッジが埋め込まれており、それを製品を通して企業が提案していると言うことになります。この定義に従うと、有形財の提案をしているものもサービスと言うことになります。

今日、多くの製造業がサービス業宣言をしたり、「製造業のサービス化」、すなわち「サービタイゼーション(Servitization)」が議論されるようになってきたのも、この流れのひとつと言うことができます。

【消費者の所有するサービス】

また次に重要な視点は、このスキル・ナレッジは消費者にも本来、備わっていると考える必要があるという点です。どれだけ優れたスキル・ナレッジを適応してつくられた製品であっても、顧客にそれに対応するスキル・ナレッジが備わっていなければ価値を創出することはできません。この顧客の提供するスキル・ナレッジもサービスと呼びます。

提供するモノに込められているスキル・ナレッジは、受け手である消費者のスキル・ナレッジがあってこそ、引き出される。つまりスキル・ナレッジというのは、企業と顧客の両方が持ち合わせていて初めて、価値が創出されるということになります。ですから、S-Dロジックでは、これを「サービスとサービスが交換される」と表現します[図表1参照]。

つまり、企業から有形・無形のかたちで提案されたスキル・ナレッジと顧客側のスキル・ナレッジを融合させることで、その結果として価値が紡ぎ出されると捉える必要があります。これが本来の「価値共創」という発想です …