AmazonをはじめとするECサイトでの売上が伸びるなか、メーカーはどのようにチャネル戦略を構築していくべきか。有限責任監査法人トーマツのコンサルタント 服部邦洋氏と上田淳氏は、大手ECサイトの活用方法を明確化させつつ、自社ECサイトを軸にDMP構築することが重要だと語ります。

日本の現状の課題 低いEC化率

オムニチャネルという言葉が、マーケティング業界に定着して久しい。しかし、その言葉を実際の収益につなげている企業は、まだ少ないのではないだろうか。本稿では、特に大手メーカーの自社ECを中心に販売チャネル戦略を考察し、あるべきチャネル戦略を提示したい。

日本の大手メーカーは従来から独自の販売網より、幅広い流通を活用することで販売を伸ばしてきた。その結果として量販店、スーパーマーケット、ドラッグストアといった販売チャネルに依存することになった。収益性の改善のために自らEC事業に取り組み始めたものの、既存の販売チャネルおよび社内の営業部門への遠慮から、ECを大きく成長させる施策を打てないでいる。

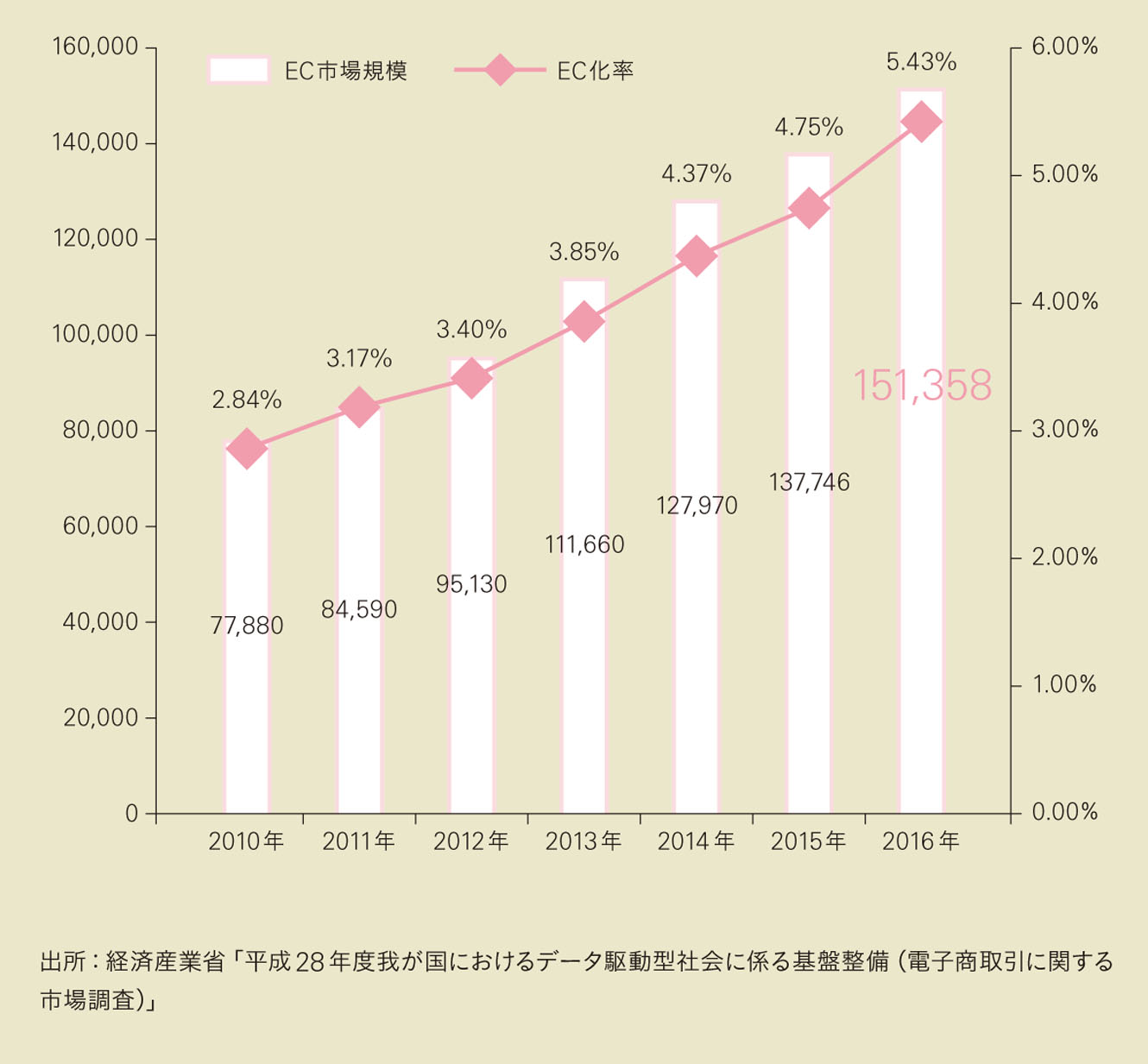

日本におけるECは近年、大きな成長を見せているが、まだその規模は米国など海外と比較しても低く、成長の余地は大きいと思われる。経済産業省の調査によると、日本のBtoCにおける物販分野のEC化率は、2016年に5.43%となった。もちろん、この数値には自社EC以外も含まれるものの、大手メーカーから見れば自社のECチャネルに投資をしても販売の5%を占めるに過ぎず、投資は限定的にならざるをえない。

Amazon経済圏への統合 新商品の認知拡大に活用

「ECの発展で、収益を上げている企業はどこか」という問いには、「Amazonである」と回答せざるをえない。近年の物流の課題をみても、Amazonの影響力が日本市場において大きくなっていることは疑いがないだろう。モノを素早く流通させることを磨き抜いたAmazonを代表する、近年のECの盛り上がりに対して、モノを開発、量産し、販売する大手メーカーはどのように自社の成長につなげていけばよいのだろう。

大手メーカーにとって、AmazonをはじめとしたECプラットフォームが大きな影響力を持つ販売チャネルであることは疑いの余地がない。大手メーカーが小売店チャネルに遠慮し、自社ECへの投資を制限するのに対して、AmazonをはじめとするECプラットフォームには、そのような制約なく資源を集中するのとは比較にならない。その投資はECサイトのみならず、流通網にもおよび、即日配達といった顧客体験をつくり出しており、それゆえに多くのユーザーが集まってくるのである。

これまではAmazonに対抗して自社ECサイトを構築し、収益率の改善を目指していた大手メーカーは多いが、今後はECプラットフォームと自社ECを共存させる、すなわち「Amazon経済圏への統合」がテーマとなろう。例えば、ユーザーの規模が大きいAmazonにおいて新商品の認知を上げて、購入したユーザーをコミュニティ化で囲い込み、継続購入は自社ECへ誘導するといった使い分けである。自社ECの課題であるユーザーベースの拡大に、ECプラットフォームを使うのである。

自社ECのメリットと課題 大手メーカーの戦略

自社ECの魅力は、その粗利の高さである。卸売価格と小売価格の差異は、小売店や他社ECの利益となるため、一見、自社ECの収益性が高いように見える。しかし自社ECでは、そもそも集客にコストをかける必要があり、CPA(Cost Per Acquisition・コンバージョン1件あたりにかかった広告費用)が他の販売チャネルに比べて高くなる。

自社ECでは粗利が高くなるものの、広告宣伝費を多く費やす必要があり、トータルでの収益性が高くなる保証はないのである。もちろん、消費者の購入にあたり、説明を要するような商品の場合は自社ECでは、機能の説明に媒体を費やすことができる。

自社ECの課題に対して、様々な業種の大手メーカーが各社の強みを生かして自社ECに投資をしている。

<家電>

パナソニックは2014年からオンラインショッピングサイトを統合し、Panasonic Storeを開設した。カスタマイズ製品の受注生産、独自のキャンペーン、長期保証などEC独自のメリットを提供している。また、無料会員サイトである「CLUB Panasonic」の会員数は820万人におよび、会員のアクセスデータ、購買データなど顧客データをDMP(データマネジメントプラットフォーム)に蓄積し、データ活用を強化している。

<化粧品>

資生堂は、自社のマーケティングデータ、第三者のオーディエンスデータなど、すべてのマーケティングデータを蓄積するDMPを導入した。自社サイト「ワタシプラス」のLINE公式アカウントには2000万人超が登録しており、顧客データによるターゲットを定めメールを出し分けるようにした。今後は、「ワタシプラス」を運用するダイレクトマーケティング部門とブラント担当部門の連携を強め、ブランディングとECの統合マーケティングを目指す。

<飲料>

キリンは自社のオンラインショップ「DRINX」を運営しているが、このデータと店舗のマーケティングデータを統合しDMPを導入した。加えて、2017年3月にはソニーネットワークコミュニケーションズとキリン両社のDMPを連携する協業の検討を開始した ...