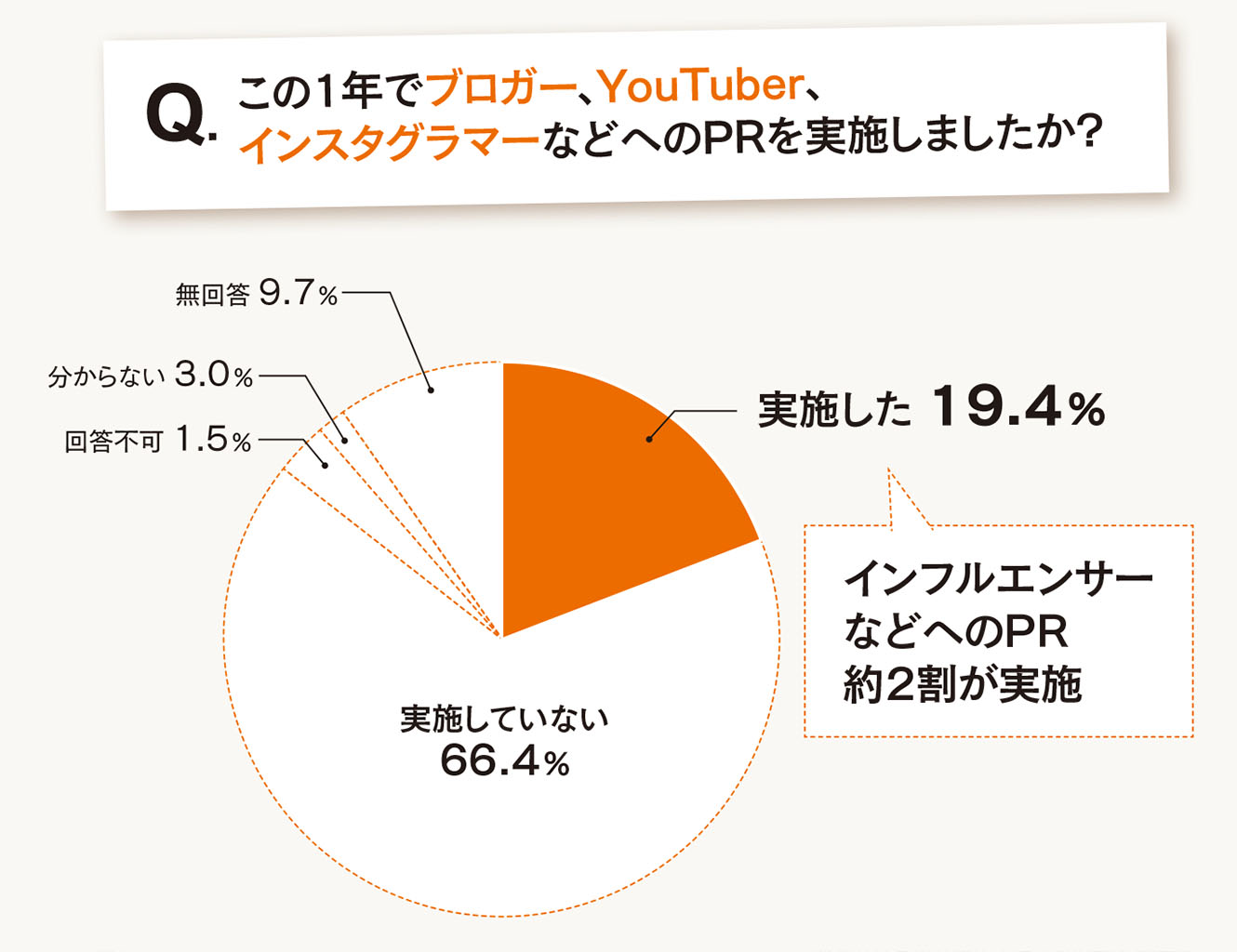

国内の業界団体であるWOMマーケティング協議会は2017年12月、インフルエンサー活用の高まりを背景に口コミに関するガイドラインを改訂した。SNSでの拡散を狙ったPRイベントの注意点や今後の課題を聞いた。

| 【調査概要】 | |

|---|---|

| 広報会議編集部「企業の広報・PR活動に関する調査 2018」 | |

| 調査方法 | インターネット |

| 調査対象 | 『広報会議』購読者・取材協力企業・株式会社宣伝会議が主催する広報関連講座への申込者 |

| 調査期間 | 2017年11月~12月 |

| 有効回答数 | 134(実名回答および匿名回答の設問を用意、いずれも任意で記入) |

インフルエンサーを守る規定に

──WOMマーケティング協議会(WOMJ)は2017年12月、口コミに関するガイドラインを改訂しましたね。5年ぶりの改訂ということですが、ポイントを教えてください。

WOMJは、ソーシャルメディアでのステルスマーケティング(ステマ)を防止するため、2010年に口コミマーケティングの基本理念を示すガイドラインを定めました。「関係性の明示」「偽装行為の禁止」「社会啓発」という3つの基本原則を軸にしたものです。

近年、インフルエンサーマーケティングが盛んになり、PRイベントにおいてもインフルエンサーを招待してSNSに投稿してもらう事例も増えています。そこで今回の改訂では、ガイドラインの目的として「情報発信者の社会的信頼失墜の防止」も明記することにしました。つまり、インフルエンサーのように、情報の受け手としてだけでなく、「発信者」にもなり得る一般人の保護についての規定を加えたということです。

──2020年でガイドラインの策定から10年になります。ステマに対する考え方は変化してきたのでしょうか。

数年前までは企業側が「広告ではなく口コミに見せたい」と書き手に要求し、「ノンクレジット広告」と呼ばれるような、広告主と掲載媒体の関係性がきちんと明示されていない記事広告が出回る状態が続いていましたが、今では随分と減りました。ここ5年ほどでステマを実施する企業への責任追及が強まったことにより、業界全体で意識も変わってきたように思います。

ただ、一般の方にも"ステマが問題だ"という意識が浸透しているかといえば、まだまだだと感じています。

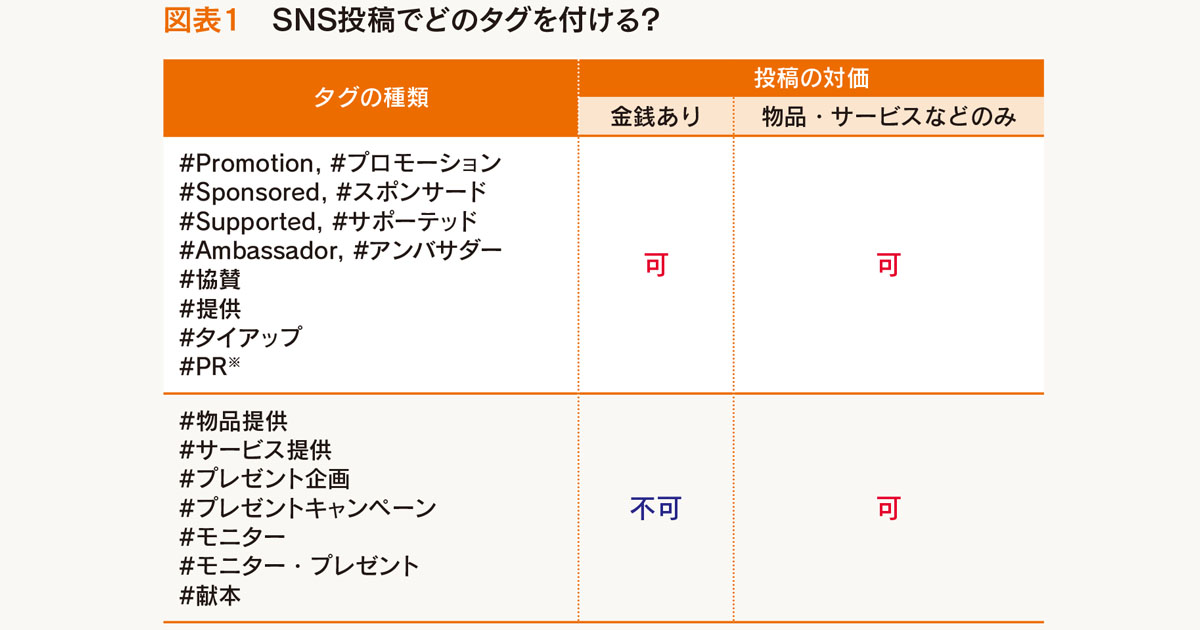

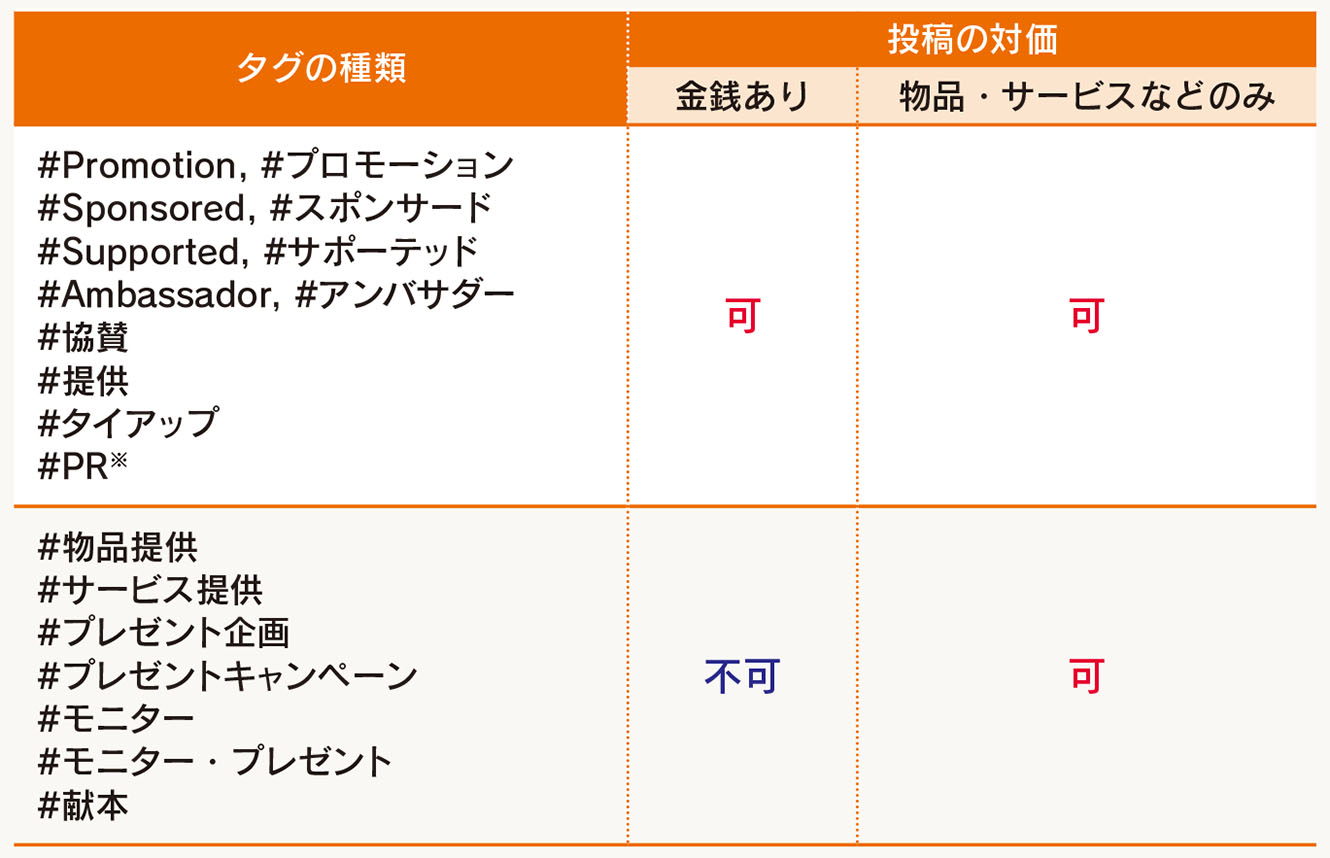

インフルエンサーの中には「お金目的で投稿をしていると思われるのは嫌」という理由で、金銭をもらって投稿しているのに#Promotionや#協賛などのタグ(図表1)を明記しないで投稿する方もいるようです。ちなみに、謝礼金はなしで物品やサービスのみをもらった場合でも、「#物品提供」や「#プレゼントキャンペーン」などのタグを付けなければいけません。ステマややらせに関与すれば、個人でも炎上のリスクがありますので注意が必要です。

図表1 SNS投稿でどのタグを付ける?

※「#PR」は、パブリックリレーションズと混同のおそれがあるため使用は推奨しませんが、現状のWOMマーケティングの実態に鑑み、暫定的に使用を許容します。

出所/WOMJガイドライン(2017年12月4日版)「便益の内容別の便益タグ」より

インフルエンサーに投稿を依頼した企業が投稿内容まで追いかけ、ルールに違反していた場合には指摘を入れる体制を整えてほしいものです。

"横のつながり"も意識せよ

──昨今のPRイベントでは、メディアによる報道のみならず、SNSでの拡散もひとつの目的になってきています。インフルエンサーを招待し、発信してもらう際の注意点はありますか。

「インフルエンサー」と言っても、いわゆる芸能人や有名人だけでなく、多くのフォロワー数を持つ一般の方もいます。一般人でも、人気のあるインフルエンサーは、タレントと同じように知名度などによってプレミアム価格が付いているようです。

現状、企業がPRイベントに招待するインフルエンサーは、10万人や100万人のフォロワーがいる有名人ではなく、個人メディアとしての役割を期待してフォロワー数が数千人規模の方を招待されることが多いと思います。マイクロインフルエンサーとも呼ばれるこれらの方々のアカウントは、超有名人に比べるとフォロワーとの距離感が近いため、企業としてはより口コミに近い形の投稿で訴求できるというメリットがあります。

しかし一方で、落とし穴もあります。とある企業がインフルエンサー向けに製品を大量に無料配布したところ、自腹でその製品を購入した人たちがガッカリするという出来事がありました。芸能人であればそこまで問題にならないケースだと思いますが、マイクロインフルエンサーは一般人に近い存在なので、嫉妬の対象にもなりやすいわけです。

また、素人がゆえに前述の「関係性の明示」などの基礎知識が欠けていたり、興味がない商品だと投稿から熱量の低さが透けて見えてしまったりする場合もあります。

そういった意味では、顧客の中にいるインフルエンサーに発信してもらう方法を検討してみるのも良いと思います。同じインフルエンサーの投稿でも、当然ながら元からその企業や商品のファンであった人による投稿と、お金目的で引き受けた「仕事」としての投稿とでは、その内容の伝わり方も変わってきます。

──インフルエンサーマーケティングにおける今後の課題は。

効果測定の基準のあいまいさです。現在、フォロワー数や「いいね!」の数を指標としている企業がありますが、これらはお金で買ったりインフルエンサー同士が付け合ったりすることができるため、評価に使うにはあまりにも信頼性に欠けます。投稿文内に記載したURLのクリック数から測定する方法はありますが、Instagramでは投稿文にリンクを含めることができないので、流入数の測定も難しいのです。

そのため、目に見える数値ばかり追いかけるのではなく、店頭や顧客アンケートなどで「どの投稿を見て購入したか」を問い、効果を検証していくことも大切になりますね。

アジャイルメディア・ネットワーク

取締役CMO・WOMマーケティング協議会 事例共有委員会 委員長

徳力基彦(とくりき・もとひこ)

NTTで法人営業やIR活動に従事した後、IT系コンサルティングファーム、アリエル・ネットワークを経て、2007年7月にアジャイルメディア・ネットワーク取締役に就任、2009年2月から代表取締役に就任後、2014年3月から現職。最新のネットマーケティングに関する複数の執筆・講演活動も行っている。