新型コロナウイルスの発生後、社会問題化しているデマ。ネットコミュニケーションの安全性を研究する田代光輝氏は、企業が積極的に情報を発信し曖昧さを回避することが重要と指摘する。

2019年末から、中国の武漢市を中心として伝染し始めた新型コロナウイルス感染症(COVID-19、以下新型肺炎)。日本では1月16日に初の感染者が発表され、関連報道が始まりました。

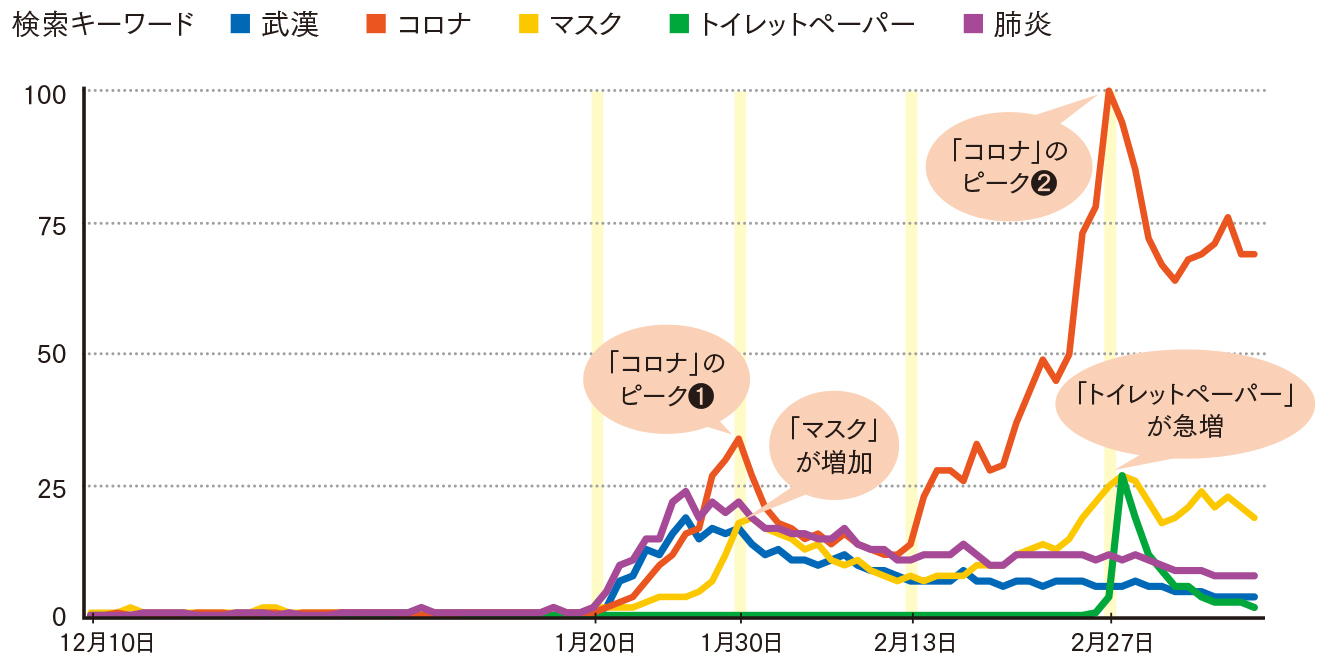

図1は2019年12月10日~2020年3月10日にGoogle Trendsで調査した検索数の推移の値(100を最高値とした比較)です。キーワードをそれぞれ見ていくと、1月20日を起点に「コロナ」の検索数が、1月末には「マスク」が増加していることが分かります。2月13日からは「コロナ」の2度目のピークが始まり、2月27日からは「トイレットペーパー」の検索数が増加しています。

トイレットペーパー不足のデマ

G.W.オルポートとL.ポストマンは『デマの心理学』(1952年)のなかで、戦前に米国で発生した伝染病に関するデマの広がりを分析しています。同書では、デマの流布量(Rumour)は重要度(Importance)と曖昧さ(Ambiguity)の積に比例するとして、「R∝I・A」という公式で説明されています。

オルポートなどは、伝染病に関するデマが広がった理由として「当時の政府の信頼度が低く、曖昧さが下がらなかったため」という分析をしています。今回の新型肺炎に関しても、その研究に沿う様々なデマが観測されました。

日本国内で最も広まったデマのひとつが、「トイレットペーパーが不足する」というデマです。2月下旬からSNSなどでじわじわと広がり始め、2月27日の朝に中京テレビで「『新型コロナウイルスの影響でトイレットペーパーが不足』は誤り 品薄となる薬局も」というニュースが放送されると、一部で買い占めが広がりました。

需要過多になったことにより店頭からトイレットペーパーがなくなり、それを見た人がさらに買い占めに走るなど、品不足が続く状況に発展しました。

このデマに関しては、さらなる問題も発生しています。鳥取県米子市の団体職員が、SNSにデマを投稿していたことが明らかになったのです。その結果、勤務先にも苦情が殺到しました。勤務先の団体は、ネット上に謝罪文を公開せざるを得ない状況に追い込まれています。

ほかにも、「26℃のお湯でウイルスを殺せる」「家系ラーメンで肺炎が防げる」「コロナビールで感染予防になる」など、今見返してみれば笑ってしまうようなデマも観測されました …

![[PR] 「トイレットペーパー不足」に反論! 買い占め抑止のためにTwitterを活用](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/7dc1ea4ff5e0495596daf93eddb13da7/032_ogp.jpg)

![[PR] テレワーク推進イベントで 唯一無二のポジションを確立](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/6885250fa16f41f8abbb9ffaa99b4b21/030_ogp.jpg)

![[PR] メルカリ初の大型カンファレンス 3日前にオンライン開催を決定](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/680b8df8e145442db92a883526e339ee/029_ogp1.jpg)