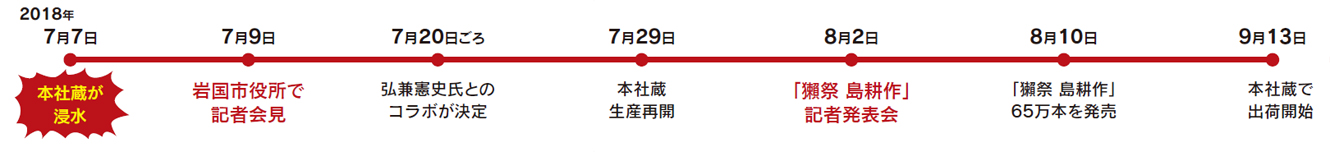

西日本豪雨で本社蔵に浸水などの被害を受けた旭酒造(山口県岩国市)。被災の2日後には記者会見を開き、1カ月後には「獺祭 島耕作」を発表するなど異例の“スピード復興”を指揮した桜井博志会長に、その舞台裏を聞いた。

西日本豪雨の影響で本社蔵と向かいにある直販所が被災。間に流れている川が決壊し、橋も損壊した。

被災の2日後に記者会見

──2018年7月7日、西日本豪雨の影響で本社蔵が浸水し、停電するなど前代未聞の被害が相次ぎました。そんな状況の中、9日には岩国市役所の記者クラブで記者会見を開き、桜井一宏社長とともに会長自らも登壇していましたね。きわめて早期の段階で会見を開いたのには理由があるのでしょうか。

本当に、想定外の大きな災害でした。このあたりでは300年以上はなかったことですから。裏山の土砂崩れに関しては対策をとっていたのですが、今回のような70センチ以上の浸水被害なんて、想定していませんでした。

だからこそアドレナリンが出て、「これは自分の仕事だ」という想いで、現場復旧のドライバー役を担いました。会長に就任して以降、これほど前に出ることはなかったと思います。

間もなく、本社前にはたくさんのメディアの方が押し駆けてきました。中には在京キー局など地元以外のメディアの方もいらっしゃったと思います。彼らは我々が"被災現場"で呆然としている姿を撮りたかったのでしょうね。リーダーはこういうとき、慌てないで元気そうにしているのが一番ですから、呆然とはならなかったのですが。

県警の方にも記者のために取材対応をするようお願いをされました。現場の状況はなるべくストレートに見せた方がいいと思い、案内をしていましたが、地域一帯が不衛生な状況だったので、蔵の中に入れることは禁止としました。ただ、広報部門は東京にしかないため、現場の社員が対応しましたが、とても手に負えませんでした。

本社の周辺では、災害に巻き込まれてお亡くなりになった方もいらっしゃいます。そんな場所でたくさんのメディアを長居させるのは迷惑だと思い、一括で質問に答えるために記者会見を開こうと考えました。

──記者会見では、どのようなメッセージを発信しましたか。

会見には、地元の市政記者クラブに所属するメディアと、特別に記者クラブの許可を得た他地域のメディアの方々が来ていました。

私は彼らを通じて、メディアの先にいるお客さまに「とにかく最善を尽くしますから信じてください」と伝えました。私は獺祭をご愛顧いただいているお客さまの信頼に応えたいという思いがありました。

会見ではまず、被災状況の説明から行いました。「本社蔵」と呼んでいる本社ビルの前を流れる川が氾濫して1階と地下室が浸水し、パソコンやサーバーなどの機械と、原料米や瓶が泥水に浸ったこと。さらに、停電が起きたため、発酵タンクの温度コントロールができず、もろみや瓶詰め待ちの酒の品質維持が難しくなったこと。

これらの影響で一升瓶30万本分を廃棄する可能性があり、復旧までに約60万本の製造ができない恐れがあることも発表しました。被害額は15億円程度の見込みでした。当時、商品の製造と出荷を停止していたのですが、製造再開には2カ月~2カ月半かかる見通しでした。

記者からの質問には、何も隠さずにストレートに答えることを意識しました。中には、答え方に困るような質問もありました。例えば、「獺祭は、冬から春にかけて仕込む普通の酒とは違って、年間を通して酒造りを行う"四季醸造"でつくっているからこそ、今回のような被害を受けてしまったのでは」といった質問です。我々が年間を通して生産しているのには、品質向上や杜氏(*1)制に頼らない酒造りの実現など、いくつもの理由がありますし、そもそも水害が想定外のものでしたからね。

*1 日本酒の醸造工程を担う職人。蔵人の監督者であり、酒蔵の最高製造責任者

このように、メディアによって、また読者・視聴者によって、ニュースの受け止め方が違うのは当たり前だと思います。獺祭の味が合う人と合わない人がいるのと同じです。我々のことを信じていただけるお客さまに、メッセージが伝わるといいなと思います …