企業にとって人材戦略は重要な反面、最近では「45歳定年説」が議論を呼ぶなど、課題も多いテーマ。一方、DXの言葉の浸透に伴い耳にするようになったのが「リスキリング」。この新たなワードを起点にした人材戦略やその浸透について4者に語ってもらった。

北國フィナンシャルホールディングス

人材開発部

人材開発グループマネージャー

西村一裕(にしむら・かずひろ)氏

2002年、北國銀行入行。営業店勤務のほか、海外業務、企画業務、支店統括業務などを経験。2019年4月より人材開発グループマネージャーとして、人事戦略・人事制度全般の構築、HRMシステムの管理・運用等に従事。

北國フィナンシャルホールディングス

広報IRグループ

佐々木謙志(ささき・けんじ)氏

1998年、北國銀行入行。石川県、富山県、福井県、東京都での営業店勤務を経て、2018年4月より総合企画部広報IRグループ長として、広報業務全般、機関投資家向けIRなどに従事。

経済産業省

商務情報政策局

情報技術利用促進課

デジタル人材政策

企画調整官

平山利幸(ひらやま・としゆき)氏

IT人材育成政策を担当。2016年より情報処理推進機構(IPA)に出向しデータサイエンスなどの新たな指針となるスキル標準を整備。2020年より現職。

日本経済新聞社

『日経ヴェリタス』編集長

塚本奈津美(つかもと・なつみ)氏

ミクロとマーケット、資産運用が専門。会計・法務もカバーする。2020年4月より現職。

「学び直し」への意識変化

これまで

社会人教育は一度離職すると生計の基盤を失ったり、再就職が困難であったりすることから、高いハードルがあった

⬇︎

これから

リスキリングという言葉を端緒に、企業が、従業員の新たなスキル獲得のための環境整備に、より意識を持つようになる

これまでと異なる教育

──まずは経済産業省としての「リスキリング」の定義を教えてください。また、省内で行われている企業支援の取り組みについても教えてください。

平山:我々が定義する「リスキリング」とは、新しい職業に就くため、あるいは今の職業に必要とされるスキルの大幅な変化に対応するためにスキルを獲得することです。個人においては自らスキルを学ぶことであり、企業としては従業員にスキルを獲得させていくことです。

DXを推進していく上では様々な課題があるのですが、特に人材に関する課題が重要だと感じます。人材育成については、「リスキリング」というワードが世に出る以前から課題でした。ただ、現状がこれまでと違うのは、社会やビジネスがデジタルによってこれまでにないほど大きく変革している、ということ。その点を踏まえると、人材育成施策を従来の「学び直しが大事」という延長線で考えるよりも、「リスキリング」という新たなワードと概念で捉え直す必要があると考えています。

経産省が取り組むリスキリングの施策としては、学習環境を拡充する支援という観点から「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を2017年度から行っています。こちらはITやAI、データサイエンスなど将来の成長が見込まれる技術領域において、一定レベル以上にある人材のキャッチアップを図ろうという試みです。現在では、経産大臣が116講座を認定し、厚労省の提携により受講費用の50%が支給されるなどの教育給付金制度を利用することができます。

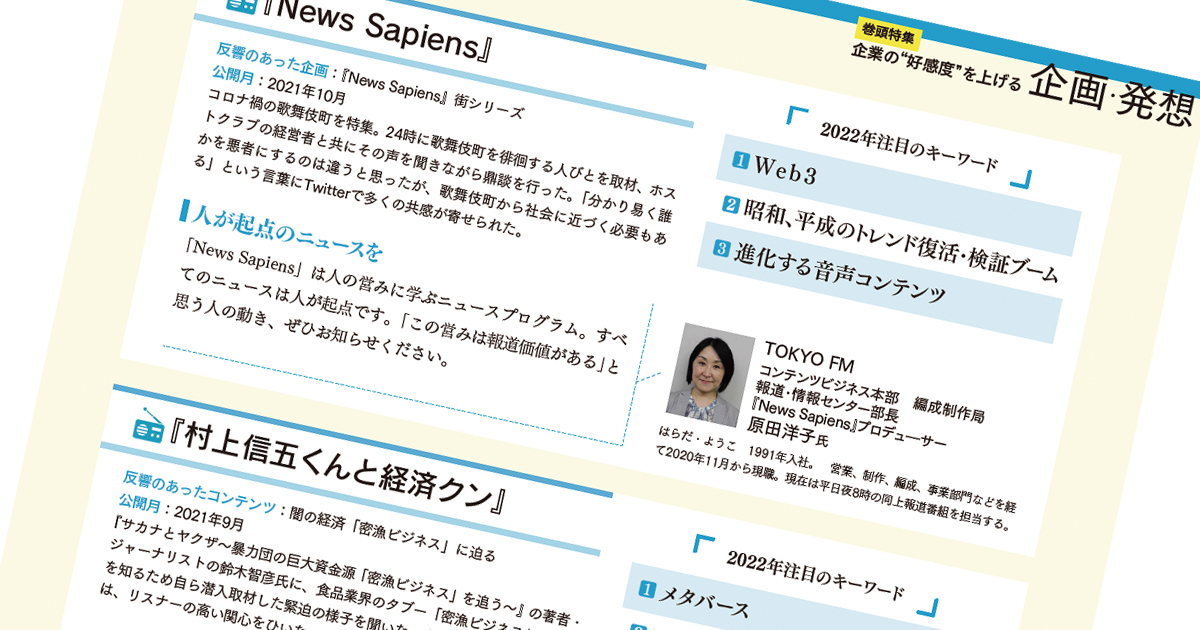

経済産業省も個人のリスキリング支援として講座を紹介

個人で受けられる無償のオンライン講座を紹介するページ、その名も「巣ごもりDXステップ講座情報ナビ」を構築。41事業者102講座を掲載(2022年1月4日時点)。

各種施策を草の根的に始動

──リスキリングというものは、デジタル化への大きな変革の中で捉えるべき、ということですね。その点、北國フィナンシャルホールディングスが行ってきた試みは、リスキリング制度を取り入れた民間事例の先駆けといえます。お取り組みをご説明いただけますか。

西村:当社ではこれまで、組織体制の変革やペーパーレス化、オフィスの省略化など、幅広くデジタルを活用しながら取り組んできましたが、DXというのは全社的に推進するべきものだと考えています。そうなると、DX化を推進するための知識や技術は、全社員が持っておくべきものだと分かります。

リスキリングを全社的に進めるには、まず「どんな人材が必要なのか?」を明らかにしなければなりません。なぜなら、こうした指針がなければ何を学べばよいのか分からないからです。

そこで、まずはスキルマップを策定し、法人担当者や個人担当者、本部企画のチームにはこんなスキルが要るよね、と部署別に区分けし、開示していきました。それをベースに勉強会を開き「今、どんなスキルが弱いのか?」という初歩的な確認や「なぜ、デジタルスキルが必要なのか?」というそもそも論についての啓蒙活動も進めていきました。

そうすると、「もっと基本的なところから教えてほしい」というニーズも出てきます。そういった方向けには「デジタル人材への第一歩勉強会」という入門レベルの内容を、草の根的に定期開催しています。また「ITなんでもQA」という相談窓口を設け、気軽に何でも聞ける場所をつくりました。