謝罪会見では、記者の質問と企業側の回答がかみ合わず、同じポイントばかり追及される"ループ"に入ってしまうことがある。記者は会見に何を求めているのか、元日経新聞記者が解説する。

近年、日産自動車やSUBARUの不正検査問題(2017年9月、10月)、神戸製鋼所の製品検査データ改ざん(同年10月)、油圧機器メーカーKYBによる免震・制振装置の検査データ改ざん(2018年10月)など、品質検査をめぐる不正が相次いで発覚している。

そうした不祥事絡みの謝罪会見を見ていると、企業側の出席者と報道陣の間で会話がかみ合わず、お互いがフラストレーションを募らせていく場面が散見される。こうしたすれ違いはなぜ起きるのだろうか。

本稿では、"記者は何のために会見場に足を運ぶのか"という「そもそも論」から考えてみたい。

同じことを角度だけ変えて聞く

企業側からすれば、謝罪会見は「火消しのために、仕方なく開くもの」というのが本音かもしれない。フラッシュを浴びせられ、厳しい質問をぶつけられていると、「人民裁判」にかけられている気分にもなるだろう。

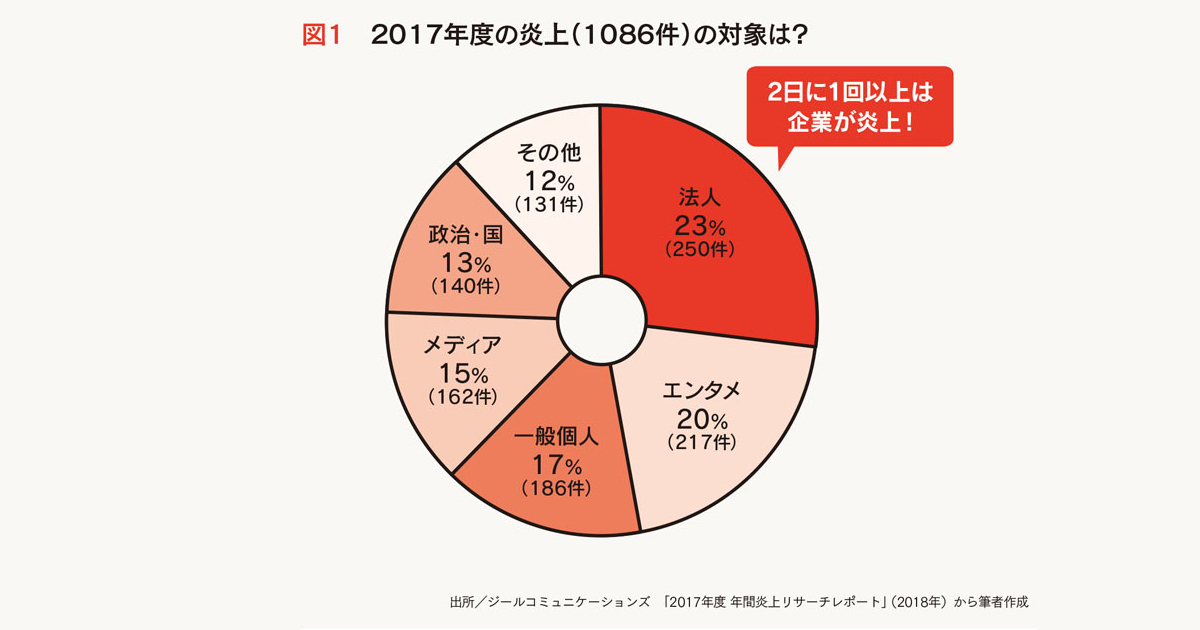

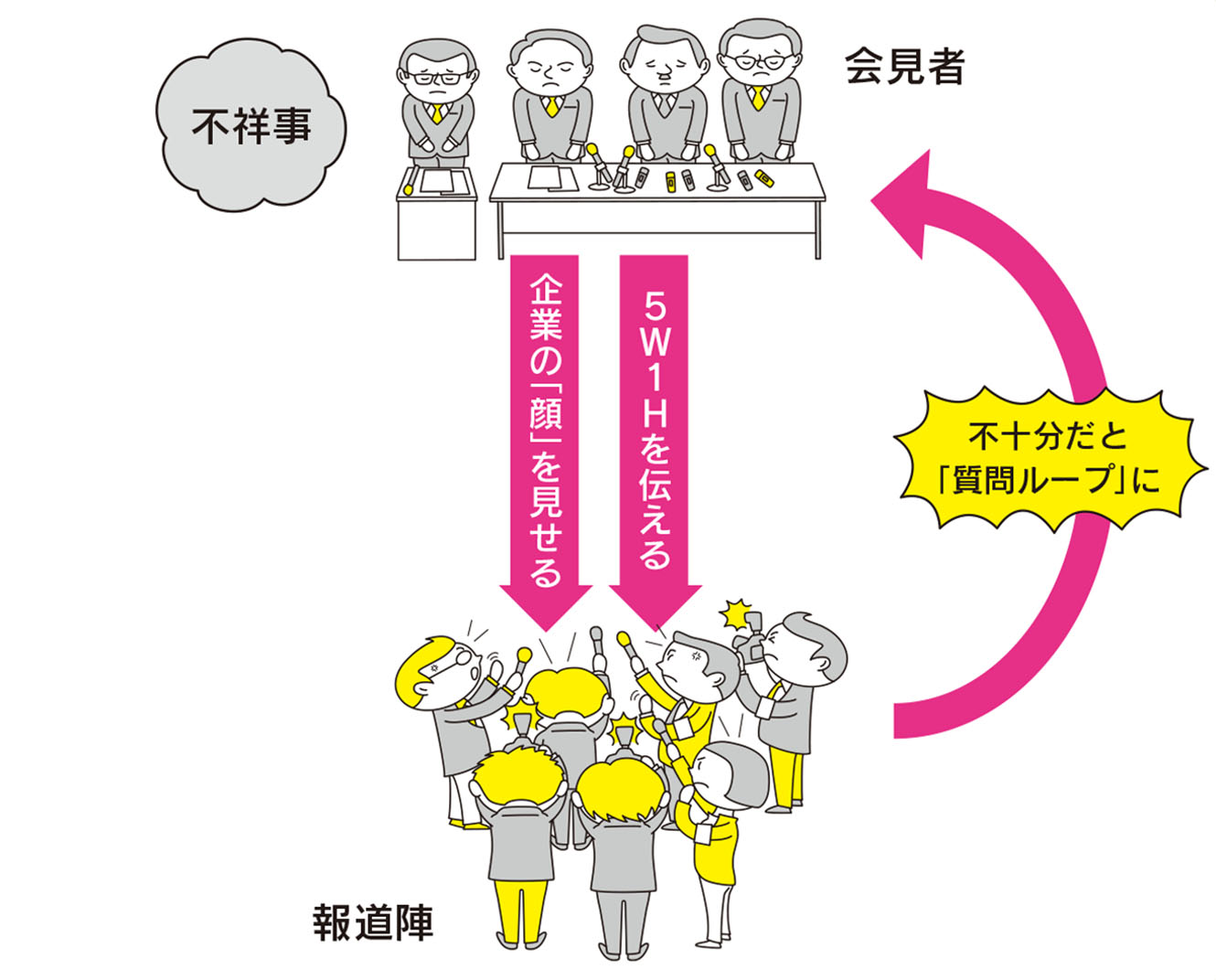

しかし、記者は企業を糾弾するために会場に集まっているわけではない。大きく分けると2つの明確な目的があるのだ(図1)。

第1の目的は、言うまでもなく"事実の解明"だ。何が起きたのか、なぜ起きたのかを読者や視聴者に代わって聞き、原稿にまとめるのが記者の使命なのである。

記事を書く際に必要な要素は、昔から「5W1H」(Who=誰が、When=いつ、Where=どこで、What=なにを、Why=なぜ、How=どのように)という言葉で表される。記者はこれらの回答がすべて揃ったと感じるまで質問を続ける。裏返すと、同じような質問が繰り返されるときは、記者が「会見者は原稿を書く上で不可欠な情報を出していない」と感じている可能性が高い。

特に、「情報を隠しているのではないか」と感じたときには、それを聞き出そうと躍起になる。もし明らかにできなければ、読者や視聴者への使命を果たせず、記者として失格になるからだ。さらに、会見中に明確な回答が得られなかった場合には、その情報をめぐってスクープ競争が始まり、他社に「抜かれる」恐れも出てくる。

そうした際、口を割らせる手段としてよく使われるのが、同じことを角度だけ変えて繰り返し聞く方法だ。これは裁判の証人尋問などでもよく使われる。想像やウソを交えて答えていると、矛盾が生じてくるからだ …

![[PR] 歴史に残る失敗事例から学ぶ 組織の危機管理広報の鉄則](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/395653df898a4f4680f9d3d2c8245bd9/038_ogp.jpg)