数年前から“エコロジカル消費”や“サステナブル消費”の増加傾向がみられるアパレル業界。特に国内では、コロナ前後でサステナビリティに対する意識が最も高まっている。そんな日本の“アパレルの未来”をローランド・ベルガーの福田稔氏が解説する。

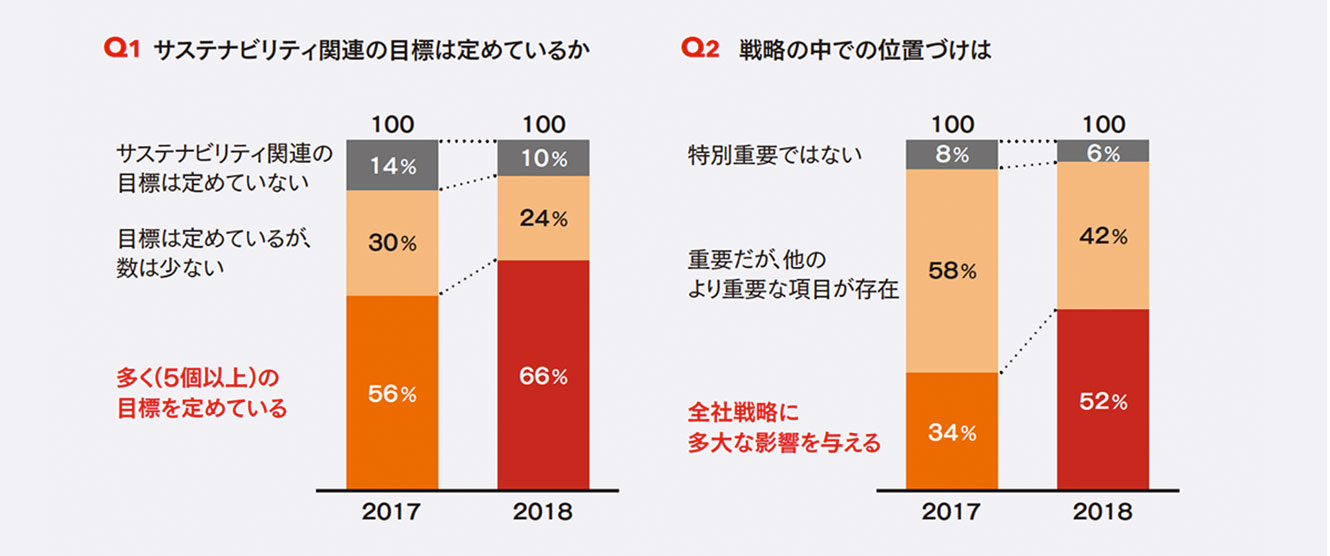

昨今グローバルのアパレル業界において、サステナビリティに対する取り組みが加速化している。サステナビリティNGOのGlobal Fashion Agenda(GFA)がまとめた調査リポートによれば、サステナビリティを企業戦略において最重要視しているアパレル企業は、2017年の34%から2018年には52%に増加した(図1)。グローバルでは半数以上のアパレル企業が、サステナビリティを軸に企業経営を行っていることになる。

実際、グローバルでは多くの大手アパレルが、具体的なサステナビリティ指標を経営目標に据えて改革に取り組んでいる。例えば、アディダスは2024年までに使用するポリエステル素材を100%リサイクル素材に移行することを宣言。ZARAを擁するインディテックスは2025年までに100%サステナブル素材に移行するだけでなく、消費するエネルギーの80%を再生可能エネルギーに転換する方針を打ち出している。

温暖化など環境問題の原因に

このようにグローバルのアパレル企業がサステナビリティ活動を加速化する背景には、大きく2つの理由がある。第1に、環境負荷削減に対するアパレル企業への社会的圧力が、これまで以上に高まっているからである。ここ数年、毎年起こる豪雨災害や森林火災のように、気候変動がもたらすインパクトは世界各地で加速度的に表面化している。

そのような中、日本ではあまり知られていないが、アパレル業界は世界の産業界のCO2排出において10%弱を占める温暖化への悪影響が大きい産業である。例えば、ウールと聞くと一見天然素材で良さそうだが、実はウールをつくるための牧羊は環境負荷が高い。羊のような反芻動物は、温室効果ガスのひとつであるメタンをゲップとして大量に吐き出すからだ。

アパレル産業は、温暖化への悪影響に加え、他にも環境問題を引き起こしている。例えば、綿花栽培における殺虫剤の大量散布、糸の染色工程での水質汚染、マイクロポリエステルによる海洋汚染などだ。しかも悪いことに、このような高い環境負荷でつくられた製品の30〜40%が廃棄されており、一部は焼却処分までされている(言うまでもないが、衣服の焼却は大量のCO2を排出する)。

このようにアパレル産業の環境負荷が極めて高いことは、グローバルでは共通認識だ。すでに多くのメディアでも指摘されており、グローバルでは大企業だけでなく中小企業まで含めて、一丸となって対応策に乗り出している状況だ。

そして、サステナビリティ活動の取り組みが加速化する第2の理由は、消費者の変化である。海外ではすでに「#ボイコットファッション運動」のように環境負荷が高い既存のファッション産業を否定する消費者運動が、若者を中心に盛り上がりつつある。

ミレニアル世代やZ世代では、アパレル企業の活動に対して厳しい視線を向ける人も多く、これらの世代を顧客にしているアパレルは、今後「サステナ銘柄」として認められないと生き残りが難しくなるだろう。

加えて、足元で人々の生活を脅かしている新型コロナウイルスは、この変化を増幅している。当社が世界10カ国で行った、新型コロナウイルスの人々のライフスタイルや価値観に対して与えた影響の調査によれば、コロナ前後において衣服の購買決定要因として最も強まった項目は「サステナビリティに対する配慮」であった。

このような話をすると、海外と異なり日本ではサステナビリティに対する意識は高まらないのではないか、というご指摘が出るかもしれない。実際、当社の過去調査でも、日本ではこれまで欧米と比較すると環境活動に熱心な消費者は少なかったのは事実だ。だが、今回の新型コロナをきっかけとして、2つの理由で日本でも潮目が変わっていくと筆者は見ている。

製造過程の透明性を重視

その理由とは...