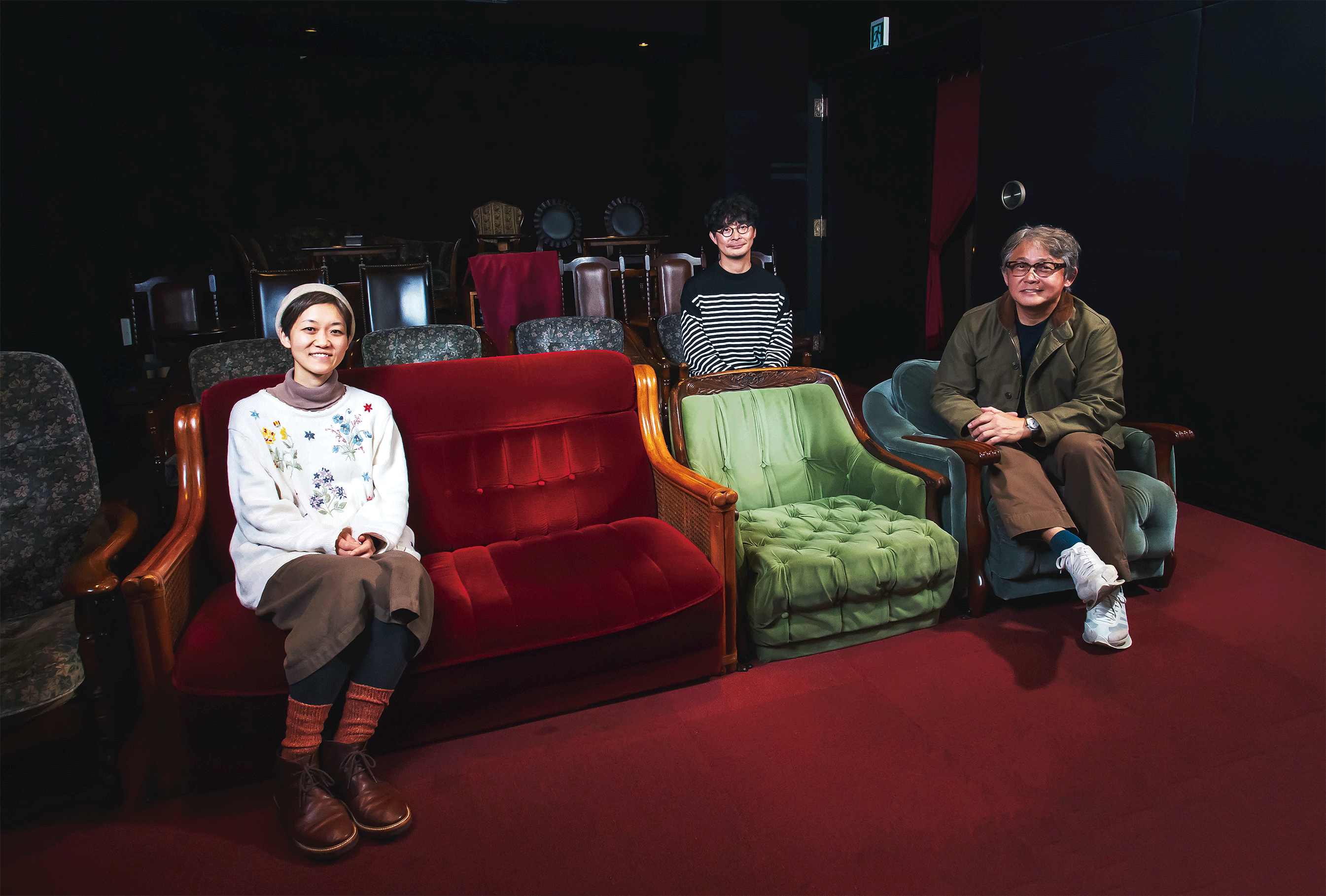

『国宝』『鬼滅の刃』と、日本映画史上に残るメガヒット作品が生まれる一方で、リバイバル上映や爆音上映、さらに野外上映など、新しい映画の楽しみ方が広がっています。今回の青山デザイン会議に集まってくれたのは、延べ2万人以上が来場する恵比寿ガーデンプレイス「ピクニックシネマ」をはじめ、カフェや美術館、酒蔵、無人島など、日本全国を旅する移動映画館「キノ・イグルー」の有坂塁さん。神奈川県藤沢市で、約3000冊の本や雑誌、コーヒーやパンと一緒に映画が楽しめる22席の小さなシアター「シネコヤ」を営む、竹中翔子さん。毎年11月に東京・二子玉川で開催されている、アジア最大級のティーンズと子どもたちの映画祭「キネコ国際映画祭」創立者のひとりであり、フェスティバル・ディレクターを務める、たひらみつおさん。動画配信サービスの普及によって、いつでもどこでも映画が楽しめる時代だからこそ求められる、新しい“映画体験”とは?映画雑誌やパンフレットがずらりと並ぶシネコヤで、じっくり語り合いました。

サブスクは映画の敵か、味方か

有坂:中学校で同級生だった渡辺順也と一緒に、「キノ・イグルー」という移動映画館を始めて、22年目を迎えました。河川敷やビルの屋上、ときにはマイナス16度の氷のドームの中や酒蔵など、場所に合わせてわくわくする映画体験をつくるのが僕の仕事。ほかにも、1対1で面談して映画をセレクトする「あなたのために映画をえらびます。」という変わった企画もやっています。

竹中:パンやコーヒーを味わいながら、映画や本がゆったり楽しめる「シネコヤ」を、2017年に神奈川県藤沢市にオープンしました。22席ととても小さいので、シネマの小屋で「シネコヤ」。元々、同じ名前でイベント型の上映会を開催していて、いつか常設の空間をつくりたいと考えていたんです。

たひら:高校時代は8ミリ映画を撮っていて、卒業後はスティーブン・スピルバーグの弟子になりたいという思いでアメリカに渡りました。日本に戻って起業したのですが、27歳のときにふと「自分の夢は、映画監督になることだったな」と思い出したんです。映画はつくれなくても、映画祭ならできるかもしれない。そう考えて、「キネコ国際映画祭」の前身「キンダー・フィルムフェスト・ジャパン」をスタートしました。渋谷のこどもの城から始まって、現在は毎年11月に二子玉川で開催しています。

有坂:僕も何度か行っていて、今日は昔のパンフレットを持ってきました。

たひら:懐かしいですね!初めての映画祭では、600人の会場にたった5人しかお客さんが入らなくて、「絶対満席にしたい!」という気持ちだけで続けているうちに、32回目を迎えることができました。映画祭では食べていけないから、社員と私の給料は本業で賄い、スポンサーさんから預ったお金は丸ごと映画祭に使う……というのが理想なのですが、実際は毎年少しだけ赤字ぎみでして。

有坂:僕は19歳のときに『クール・ランニング』を観たことで映画に目覚めたのですが、それまでは映画を2本しか観たことがなかったんです。7歳のときに初めて映画館で観たのが『グーニーズ』で、もう1回観たいと頼んだところ連れていかれたのは『E.T.』。観たい映画ではなかったこともあって、双子の兄と一緒に映画館の中を走り回って、「二度と映画なんて観ない!」と言ったのを覚えています。

竹中:動画配信サービスの普及で映画館離れが進んでいるといわれますが、必ずしも競合ではないと感じているんです。アニメやドラマ、バラエティといったコンテンツと一緒に、常に映画が前を通り過ぎている。そう考えると、むしろ映画を身近にしてくれている可能性もあるんじゃないかなって。

有坂:僕が映画にハマった90年代はまだ盛り上がっている感覚がありましたが、2000年代以降、だんだん街なかから映画が消えていきました。でも今は、映画のTシャツを着ている人もよく見かけるし、話題にも上る。映画のスイッチが入った人は増えている実感があって、悪くないぞと。

竹中:一方でミニシアター業界は斜陽というか、そこからさらに進んだところにいるのが現状。でも私がシネコヤを始めた頃は、同じ規模のシアターはほとんどなかったのに、最近少しずつ増えていて。私よりも年下の20~30代に、やってみたい人がいるということに、すごく希望を感じています。

たひら:キネコは、0歳か...