2020年7月14日、札幌ドームで開催されたプロ野球公式戦でロボットを通して観戦できる、リモート観戦席「Future Box Seatβ」が実証実験として先行導入された。コロナ禍で新たな体験の形が模索される今、リモート観戦について聞いた。

テクノロジーで叶えるファンの想い

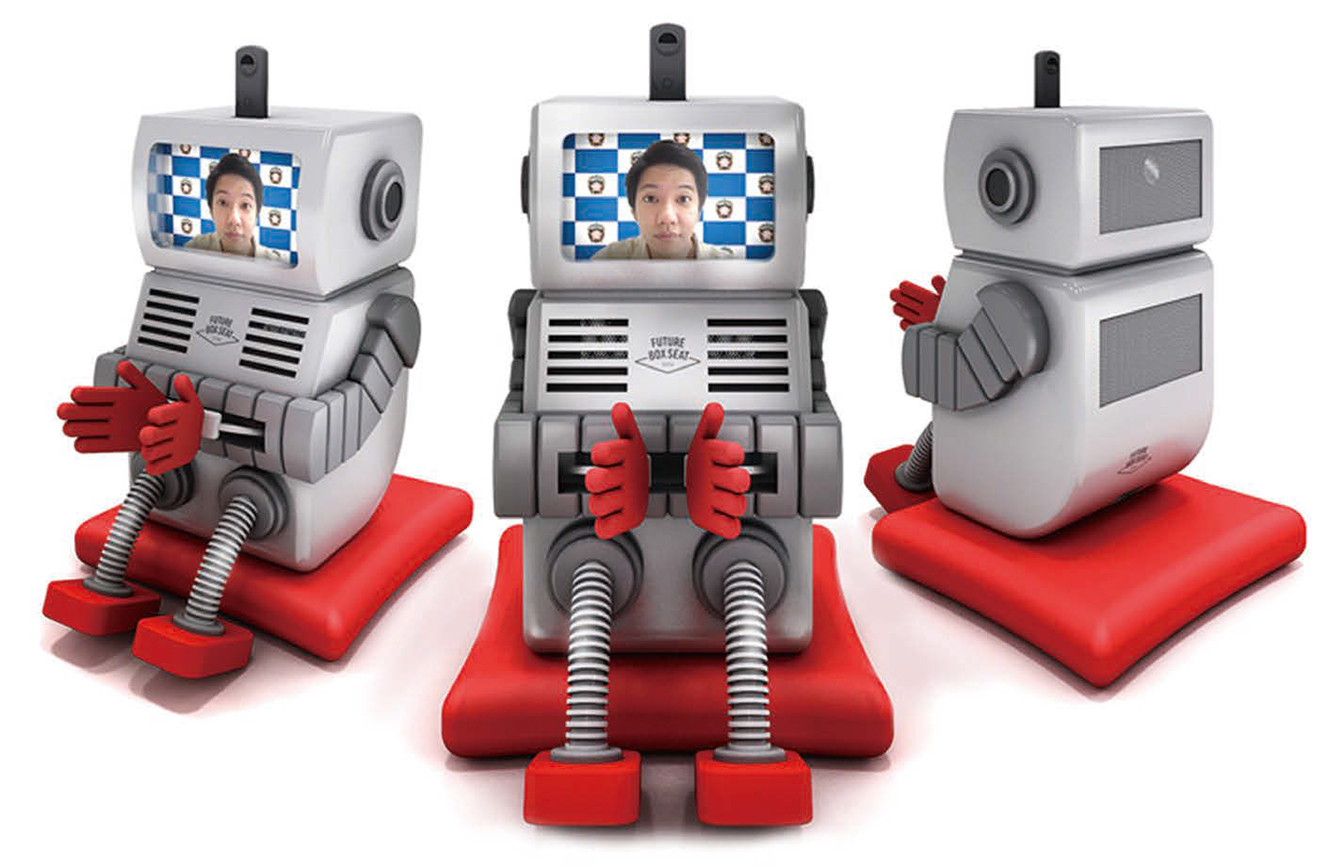

電通がスポーツ&エンターテインメント領域のデジタルトランスフォーメーション共創プロジェクトの第1弾として、ファイターズ スポーツ&エンターテイメント社と共同で発表したリモート観戦席「Future Box Seatβ」。席のロボットを遠隔で操作し、ロボットの頭に付いたカメラを自由に360度動かして試合を見たり、会場の雰囲気を楽しんだり、応援の拍手を送ったりできる。顔の部分のモニターは、ロボットの顔を表示するだけでなく、自分の顔を映して選手や周りの人とコミュニケーションを取れる設計。スピーカーを搭載し、声を球場に届けられることも特徴だ。

「Future Box Seatβ」の企画がスタートしたのは、プロ野球の開幕延期が決まり、4月中の開幕までもが危ぶまれていた3月末ごろだと、電通ビジネスディベロッパー日比昭道さん。

「先にスポーツが開幕していたヨーロッパや韓国では、無観客試合が行われていました。日本でもその状況が想定される中、考えたのが、『ファンの方は会場に行けなくても、試合会場の雰囲気を味わいたいはずだ』ということ。そのファンの想いをテクノロジーで叶えるべく、3月末に企画が生まれました。ロボットにチェックインすることで、まるで会場にいるかのように楽しめる仕組み。それを実現するために、WTFC、Whateverの皆さんに相談したのが4月頭です」。

「我々もコロナ禍において、急速にオンラインへのシフトが進む中、何かできないだろうかと考えていたタイミングで、いただいたお話でした。最初に議論の中で出てきたのは、愛着の持てるロボットにしたいということ。導入先の球場でプレイする選手、他のお客さんや会場のスタッフにも愛される存在を目指しました」(Whatever クリエイティブディレクター 谷口恭介さん)。

そこで大切にしたのが、多くの人に親しみを感じてもらえるステレオタイプなロボットの形状だ。リモート観戦という新しい概念に今まで見たことのないビジュアルを提示してしまうと、心理的なハードルが高くなる。誰が見てもロボットだと分かるようにすることで、リモート観戦という新しい体験のハードルを下げている。

「Future Box Seatβ」のイメージ画像。

インタラクティブな「能動観戦」

開発を進めるにあたり、大切にしていたのが...