コロナ禍で、世の中に行動を促すサインやピクトグラムのデザインが多く見られるようになった。東京2020オリンピック・パラリンピックのスポーツピクトグラムの開発に携わったグラフィックデザイナー廣村正彰さんにWithコロナ時代のデザインを聞く。

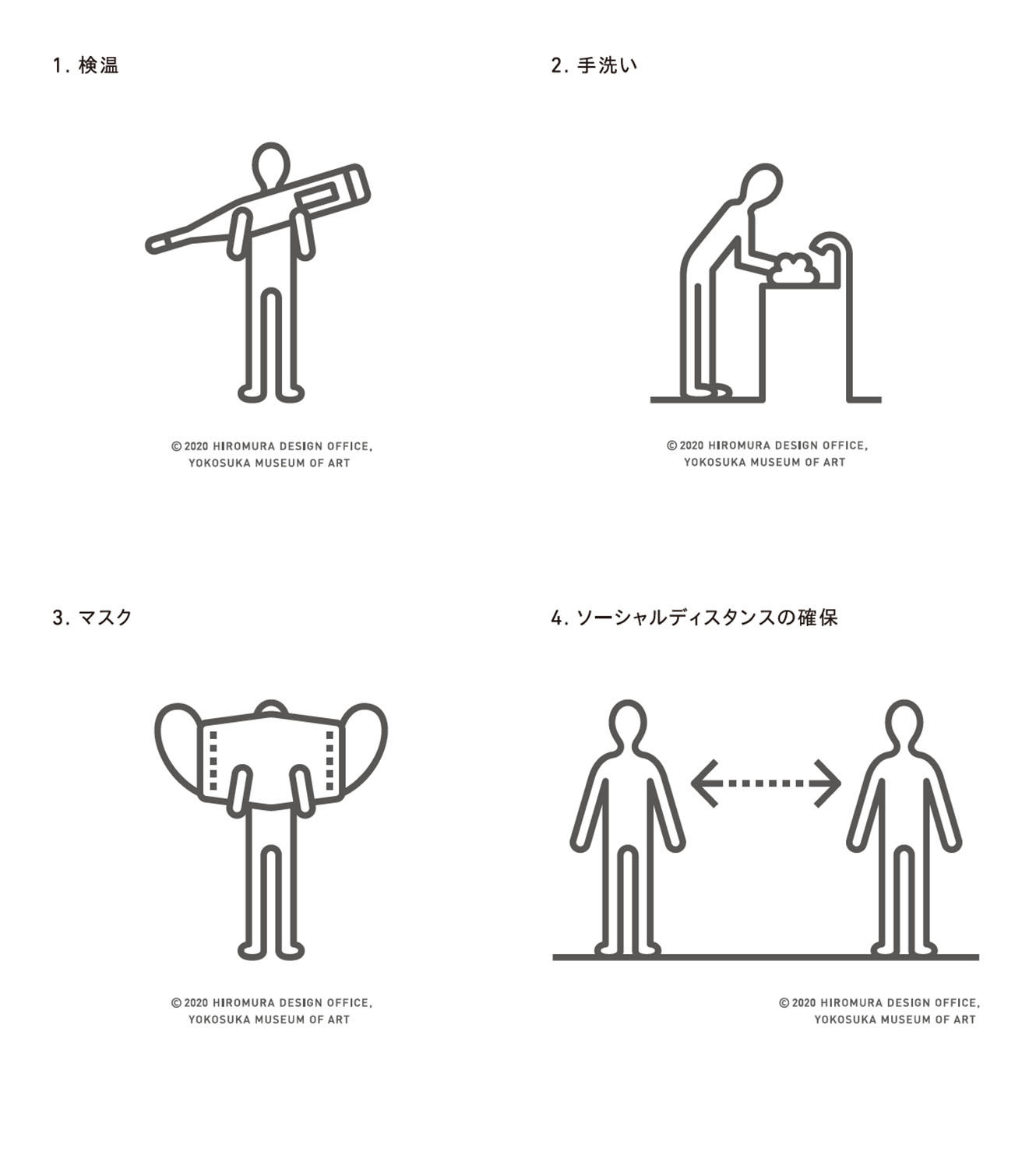

横須賀美術館オリジナルピクトグラム「よこすかくん」の新型コロナウイルス感染予防バージョン。

今こそ“愛着心”を生むピクトグラムを

ピクトグラムは、情報を、言葉を超えて視覚的に、即時に楽しく伝える力を持つ。特にこの数カ月間は、世界規模のパンデミックの中で生まれた、ソーシャルディスタンス、Stay Home、手洗い・うがいなどの新習慣を定着させる目的で、サインやピクトグラムが、各国の暮らしのあらゆるところで使用されてきた。

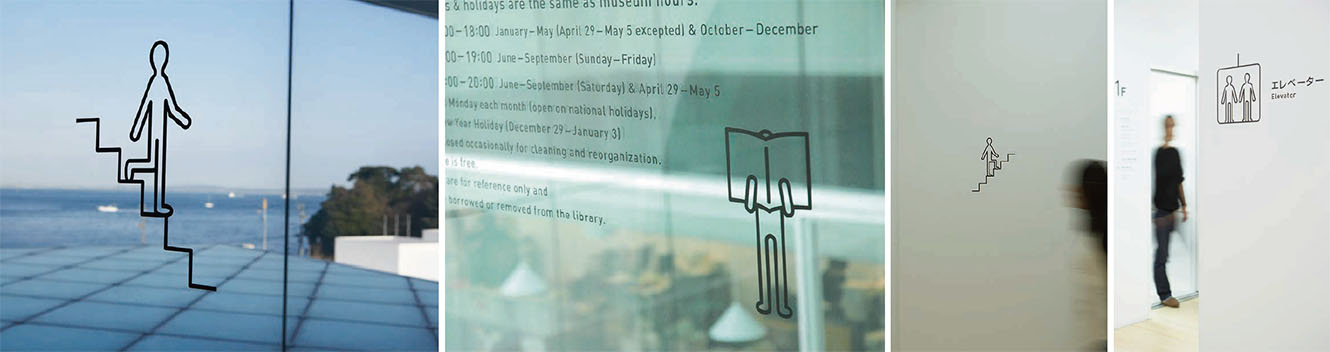

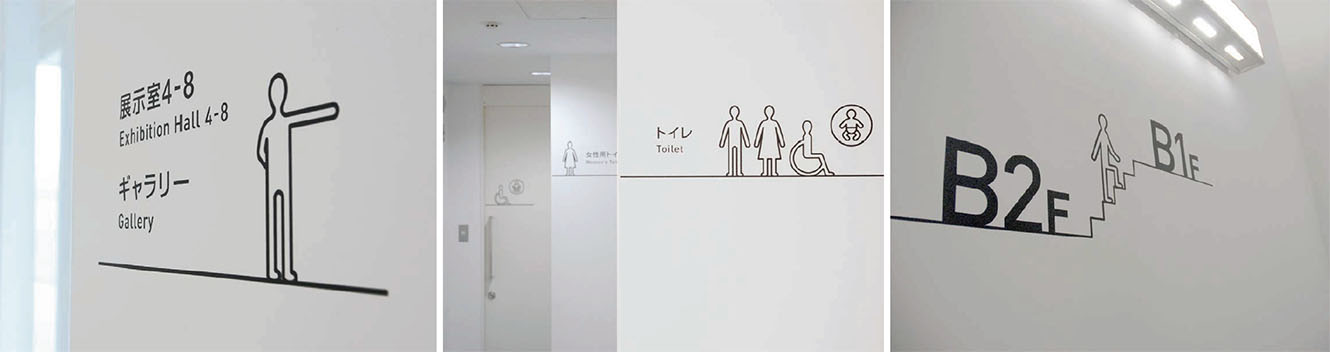

東京2020オリンピック・パラリンピックのスポーツピクトグラムを制作したほか、すみだ水族館などでサインデザインを手がけてきた、グラフィックデザイナー 廣村正彰さん。横須賀美術館では、2007年の開館時にオリジナルピクトグラム「よこすかくん」を制作。15種類のピクトグラムは、館内外のさまざまな場所に掲示され、案内・誘導の役割を担ってきた。

そんな中で、新型コロナの感染が拡大。廣村さんは横須賀美術館から、市民に向けて感染予防行動への協力を呼びかけたいと依頼を受けた。市民の認知度も高い「よこすかくん」を活用することが効果的だと考え、「検温」「手洗い」「マスク着用」「ソーシャルディスタンスの確保」を表現した4種類の「よこすかくん」を制作し、提供した。「もともとピクトグラムは、1つのシステムの中で、人の動き方をなるべく速く認知させるための記号です。こんな状況だからこそ、子どもが見てもすぐに何をすべきか分かり、その通りにしたくなるようなものが良いと思いました」(廣村さん)。

制作にあたり、心がけたのが「表現したい動作に、コミカルさやぎこちなさを加えることで、検温や手洗いなどの行動・習慣を柔和に表現すること。そしてその結果、愛着を感じてもらうこと」だという。たとえば、検温のための体温計やマスクは、「よこすかくん」の体に対してサイズが非常に大きい。「人の行動は本来、細かい動作が多いもの。抱える物が大きいだけで、動きに違和感が出て、ぎこちなさが生まれます。そのぎこちなさや可笑しみが人々の関心を引き、伝える力を生むんです」と廣村さん。

「生活者は、無意識のうちに時代の変化を読み取っています。単に新しいことを指示されたから従う、というわけではなく、自身の哲学や価値観にマッチしたものでなければ、受け入れられない。伝わり、人を動かすピクトグラムには、その時代、その地域の意識や、愛着のありかを適切に見極めていくことが必要だと思います」。

横須賀美術館内のさまざまなところに配置された「よこすかくん」。愛嬌や温かみを感じさせる。

“視覚情報”の拡張が起きる?

このコロナ禍で、生活者の意識はどのように変化しているのだろうか。「テレワークが普及し、会わなくてもできる仕事、会ったほうがいい仕事が明確に線引きされ始めましたよね。画面越しのコミュニケーションは、視覚による認識の割合がかなり大きい。今後ますます、ビジュアルデザインが担えることが増えていくのでは、と想像しています」(廣村さん)。

会議やショッピングの一部は、ネット上でも問題なく完結できると多くの人が実感した。これまでなら、行動に伴い、さまざまな五感情報を得て判断していたことも、モニターを通じた情報だけで、選択や選別を迅速に行っていかなければならない。

もちろん...