トップ企業が顧客を独占しているような市場において、2位以下の企業はトップの後をただ追いかけるしかないのだろうか。2位以下だからこそ、後発だからこそ、有効な戦略は存在するのか。早稲田大学ビジネススクールで長年競争戦略を研究してきた山田英夫教授が解説する。

Point

☑同質化政策を妨げる4つの戦略

☑リーダーの「強み」を「弱み」に変える逆転の発想

1位が守るものを逆手にとりチャレンジャーが逆転する方法

1位企業(以下、リーダー)に比べて2位以下の企業(以下、チャレンジャー)は、経営資源や顧客数で劣るので、施策やプロモーションなどで同じことをやっても勝てる確率は低いです。

しかし逆に考えれば、リーダー企業は、守らなくてはならない経営資源(特にヒトとモノ)や既存顧客を多数抱えています。そのため、それを不要とするような戦略には、対抗しにくいとも言えます。

私は以前から、いかにしてチャレンジャーがリーダーを逆転できるかを研究してきましたが、その結論として、リーダーが資源・資産を「持っていること」が不利にはたらくパターンが、4つほどあることがわかりました。

本稿では、その概要を簡単に紹介できればと思います。

リーダー企業の戦略定石の同質化政策にいかにかかわるか

リーダー企業の戦略定石は、周辺需要拡大、同質化政策、非価格対応、最適シェア維持の4つであると言われています(嶋口充輝(1986)『統合マーケティング―豊饒時代の市場志向経営』日本経済新聞社)。

リーダーの強みが弱みに転化するのは、この中の同質化政策と関係があります。

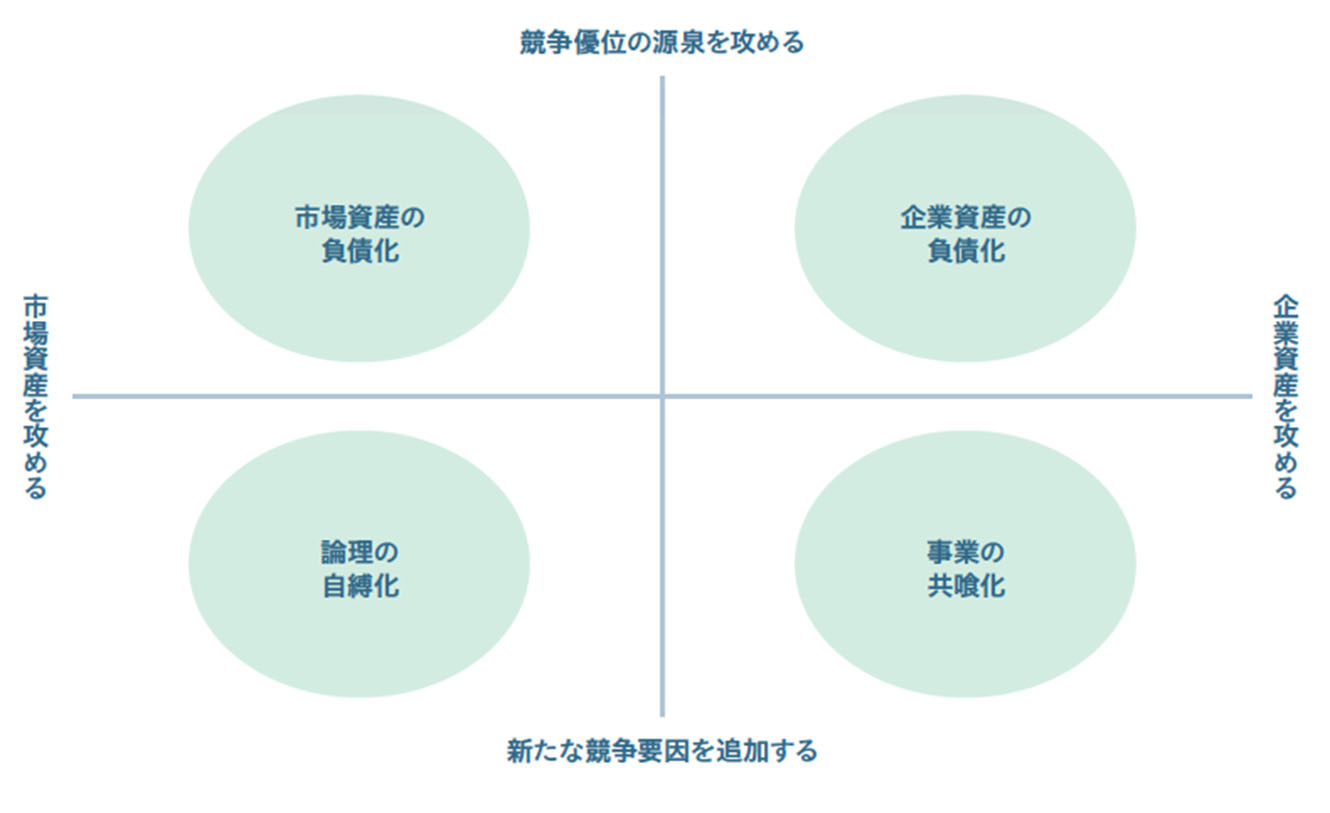

リーダーが同質化政策をとれないのは、「企業の持つ資産が負債になる(持つことによって動きにくくなる)場合」と、「市場に蓄積された資産が負債になる場合」に分けられます。

企業資産とは、企業及び企業グループが持つヒト・モノ・カネ・ノウハウであり、例えば生産設備、系列チャネル、営業担当者などがこれにあたります。

一方、市場資産とは顧客の側に蓄積されたソフトウェアや交換部品のような見えやすい資産だけでなく、企業に対するイメージのような無形資産も含まれます。

またチャレンジャーの攻撃方法としては、「リーダーが即座に組み替え不能な競争優位の源泉そのものを攻める」か、「チャレンジャーが新たな競争要因を創り出すことによって、リーダーが対応しにくくなるか」の2つの方法があると考えられます。

これらの2つの軸を組み合わせると、リーダー企業が同質化しにくくするためにチャレンジャーにとって有効な戦略は、【図表1】のように「企業資産の負債化」「市場資産の負債化」「論理の自縛化」「事業の共喰化」の4つのパターンが考えられるのです。

出所:山田英夫(2020)『逆転の競争戦略 第5版』生産性出版

それではここから、具体的に4つの戦略について、企業事例を含めて解説していきます。

事例をもとに解説 同質化しにくい4つの戦略

①企業資産の負債化

これは、リーダー企業が持つ、ヒト・モノ・カネ・ノウハウを負債にしてしまうという戦略です。

例えばライフネット生命保険は、従来の生命保険では当たり前であった営業職員を一切持たない、ネットで完結する保険を実現しています。それにより安い保険料が可能になり、保険に関するリテラシーが高い消費者をターゲットに、保険を販売してきました。さらに同社は、保険料の内訳を開示しており、保険料が安い理由として、人件費、店舗費等が安いことをアピールしています。

また、コンピュータの老舗であるIBM、NEC、富士通に伍して、AmazonやMicrosoftがクラウドにおいて優位に立っているのは、彼らがメインフレームを“持っていない”からであるとも考えられます。メインフレームを製造・販売している企業は、利用料課金よりも、コンピュータが1台でも多く売れる方がはるかに有難い。そのため、クラウドに出遅れてしまったのです。

②市場資産の負債化

2つめの戦略である「市場資産の負債化」は、リーダー企業がチャレンジャー企業を追随しようとすると、市場資産が負債になってしまうような...