多くのマーケターが注目する“推し”がもたらす購買行動。「推し活ユーザー」たちは何に心動かされ、対価を払うのか。エンタメ社会学者である中山淳雄氏が、従来のエンタメ業界における「価格」の考え方と、現在の“推し活”事情を解説する。

エンタメの価格はどう決まる?「体験価値」の算定は真実か

エンタメ業界は常に「価格」と格闘してきました。大正時代に「寄席」と呼ばれる劇場の入場料5銭(現在の貨幣価値で1,000円)は安価でしたが、大人気だった落語となると価格を変えており、3倍にもなる15銭(現在の3,000円)をとっていました※1。戦後になると、月刊誌は90円(現在の700円)と今とそれほど変わりませんが、大衆化させようと画策していた新聞代はなんと月70円(現在の560円)と圧倒的に安く、対照的に音楽のレコード1枚は300円(現在の2,300円)で随分と高級品でした。

※1 難波利三『笑いで天下を取った男:吉本王国のドン』筑摩書房(2017)。

その時代にあわせて産業ごとに「体験価値」を算定して価格が決まっているように考えられることもありますが、実のところ「体験」と価格が結び付いているわけではありません。1997年にNTTドコモがi-modeで1コンテンツを300円としたのも、携帯ユーザーの平均消費額から割り出した価格でしたが、それが10年後にソーシャルゲームが流行した際に「ガチャ1回300円」につながり、現在1.2兆円を超えるモバイルアプリゲーム市場まで20年にわたって業界の収益をけん引しています。

このあたりは非常にデリケートな(企業戦略ではなく)産業戦略であり、一時アーケードゲームが通常1回100円プレイであったのを、ディスラプター(破壊者)が1回10円にしたことで産業が壊れかけたという事件からもわかるように、自分たちの尻尾を食べ始める蛇のような状況になりかねません。

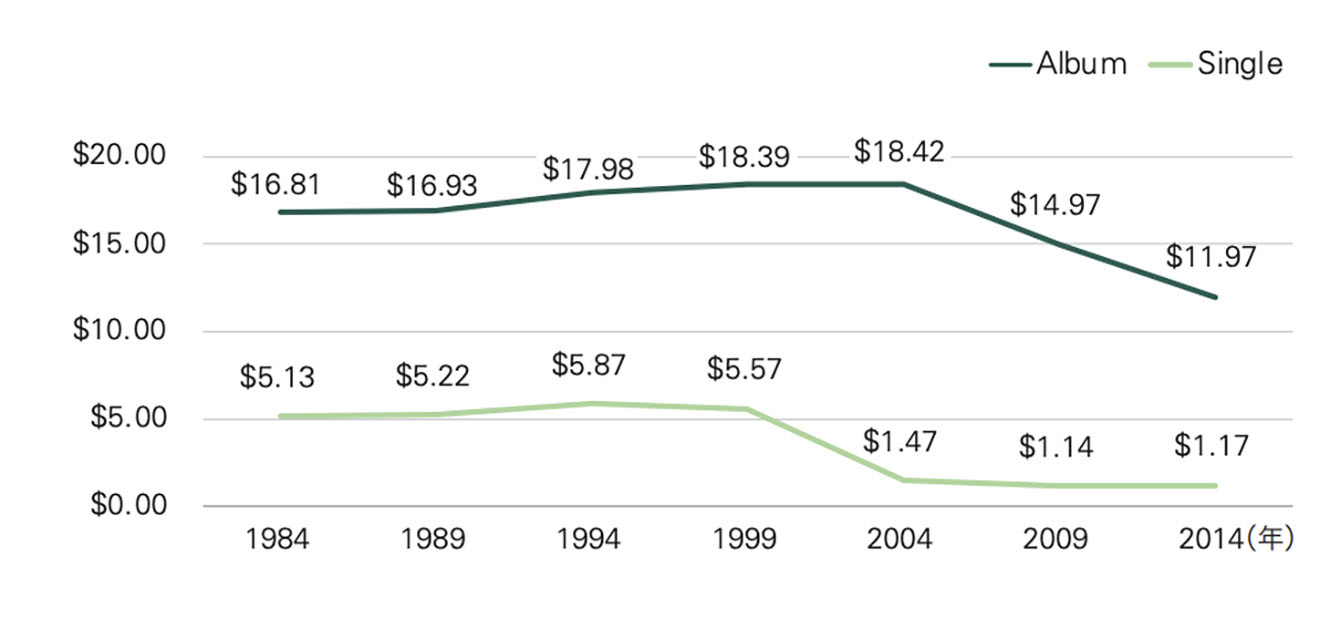

逆に言うと、ディスラプターが現れれば否応なく、それまでの価格の“必然性”が崩壊するのです。米国の音楽アルバム・シングルの価格【図表1】を見れば顕著で、インターネットの台頭により音楽の共有を主目的としたファイル共有サービス「ナップスター」のP2Pシェアリングが生まれ、iPodが音楽のばら売りをしはじめた1990年代末~2000年代前半、シングルCDの価格は$6近くあったものが突然$1.5と4分の1ほどになってしまいます。

筆者作成

逆に編集とストーリーという音楽そのもの以外の価値を提供するアルバムCDは、$18から$12まで時間をかけてなだらかに落ちていきます。ネットでのDL購入が即座に壊した市場とゆるく時間をかけて代替していった市場での違いが顕著に見られ、どちらも「音楽」ですが...