誰もが誰かを推している“1億総推し社会”が訪れていると言われることもある現在。人々の生活に多くの影響を与える“推し”は購買行動にどのように関与しているのか。ニッセイ基礎研究所の廣瀨涼氏が解説する。

自分のために他人を応援 推しとファンのWin-Winの関係

「推し」という言葉は今や大衆化し、“推し”に対して熱心に消費したり、その消費を通して精神的充足を得るなど、消費者本人にしかわからない価値を見出したりすることを「推し活」と呼びます。

推し活の魅力は当該コンテンツと消費者がWin-Winの関係で結ばれるという点にあるでしょう。例えばアイドルはファンの存在が活動のモチベーションとなり、何よりファンがいなければ活動を継続すること自体が困難となります。一方ファンにとってもアイドルの存在は生活の活力となり、当該アイドルに対する消費は自身の精神的安寧につながります。ある種の相互作用によってアイドルとファンは強いロイヤリティで結ばれることとなるのです。

この推し活と呼ばれる消費行動は、今やアイドルに限らず芸能人、アニメのキャラクター、YouTuber、VTuberなど特定の「誰かを消費」する際に使われるようになりました。またそのような消費を促すためにコンテンツによってはFantiaなどのプラットホームを使用し、クラウドファンディングや継続的な財源を確保するためにファンクラブを開設します。

このことからもわかる通り「推し活」の本質は「応援消費」にあり、消費者は体験に価値を見出す「コト消費」から、他人の人生そのものからエンターテインメント性を見出し、自分のために他人を応援(消費)したいという「ヒト消費」を行っているとも言えるでしょう。

「同一化欲求を充足する消費」と「リコメンド消費」

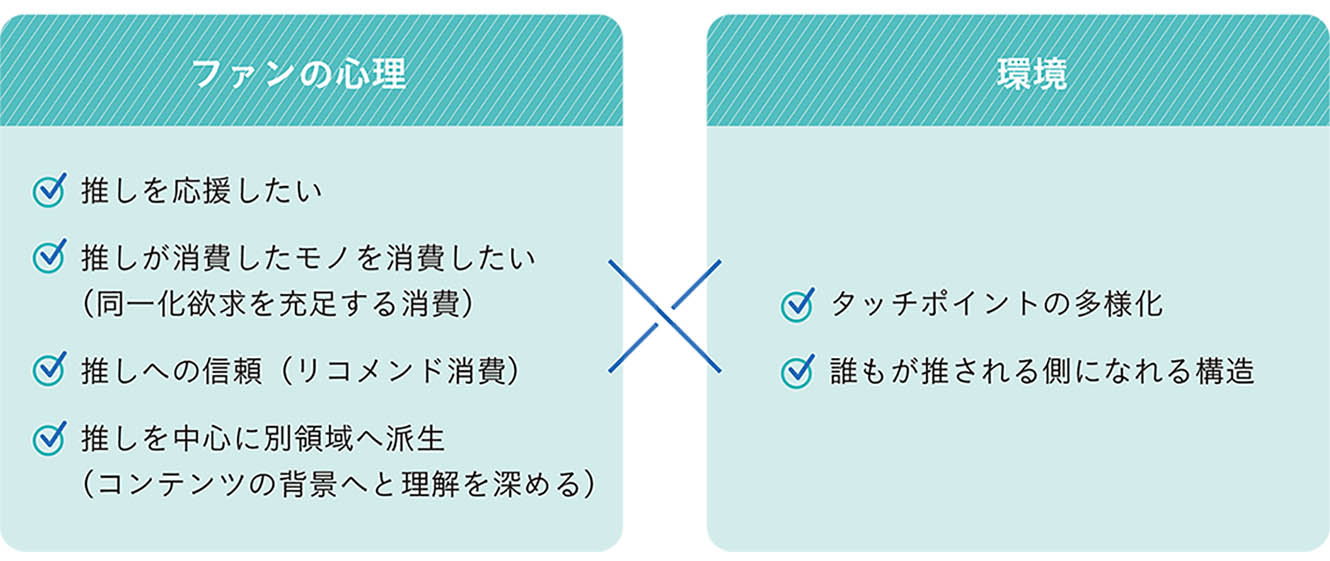

推しと消費者との間に生まれる消費には、「応援消費」以外の欲求を充足する消費も生まれています。「同一化欲求を充足する消費」と「リコメンド消費」の2種類です。

「同一化欲求を充足する消費」とは憧れの対象に近づきたいという願望が生み出す消費です。推しが消費したものを解読して、真似して消費するという消費を媒介とした間接的なつながりを求めるもので、推しが消費したという事実そのものが消費動機となっており、その源泉は推しとの距離を埋めるという点や同一化に寄与しています。

推しがドラマや配信動画内で使用していた商品やサービスを購入したいと思う消費者もいますが、これは映画ファンの中で作中に登場する小道具のプロップス(レプリカ)を所有したいと思う欲求と同じで、その商品が「○○という作品に出ていた」「推しが動画内で使用していた」という文脈の下、“記号”としての機能が成立しており同一化という欲求を満たす要素、もしくは...