人口減少は地方部にこそ甚大な影響をもたらす。全国でマーケティングを展開したり地方部を地盤とする企業にとっては、地方部における人口変化を理解せずに適切な戦略を講じることはできない。地方政策を専門とする、日本総研の藤波匠氏が説明する。

東京圏と地方部 働き手の減少速度の差に注目

わが国全体の人口が減少していくという事実は、すでに各種データで示されているとおりです。ただ、全国一様に減っていくわけではありません。大都市よりも地方部での減少が顕著となることが見込まれます。ここでは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を総じて東京圏とし、そのほかの道府県を地方圏として、その人口動態の差異を見ていきたいと思います。

将来推計人口としては、最も権威あるデータとされる国立社会保障・人口問題研究所(以後、社人研)が提供している推計結果を用いて考えます。最新の国勢調査のデータである2015年を基準とすると、2030年までにわが国の人口は▲6.3%の減少となることが見込まれます。

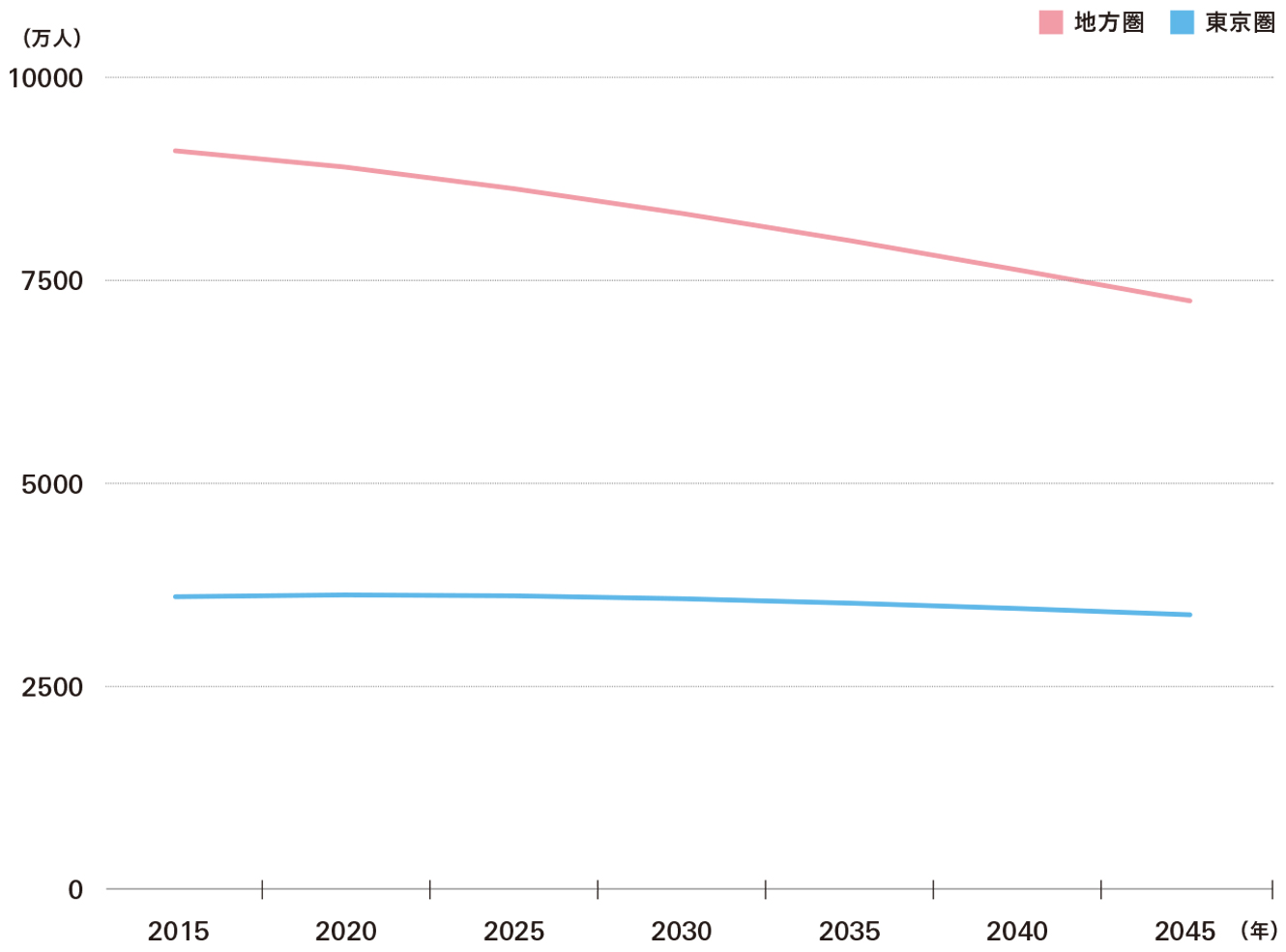

【図1】は、わが国の将来人口の推移を、東京圏と地方圏に分けて示したものです。東京圏の将来人口はおおむね横ばいで推移しており、2030年までの変化率を見ると▲0.7%と微減にとどまります。一方、地方圏は▲8.5%の減少となり、2030年までの人口減少は、主として地方圏で進むと考えてよいでしょう。

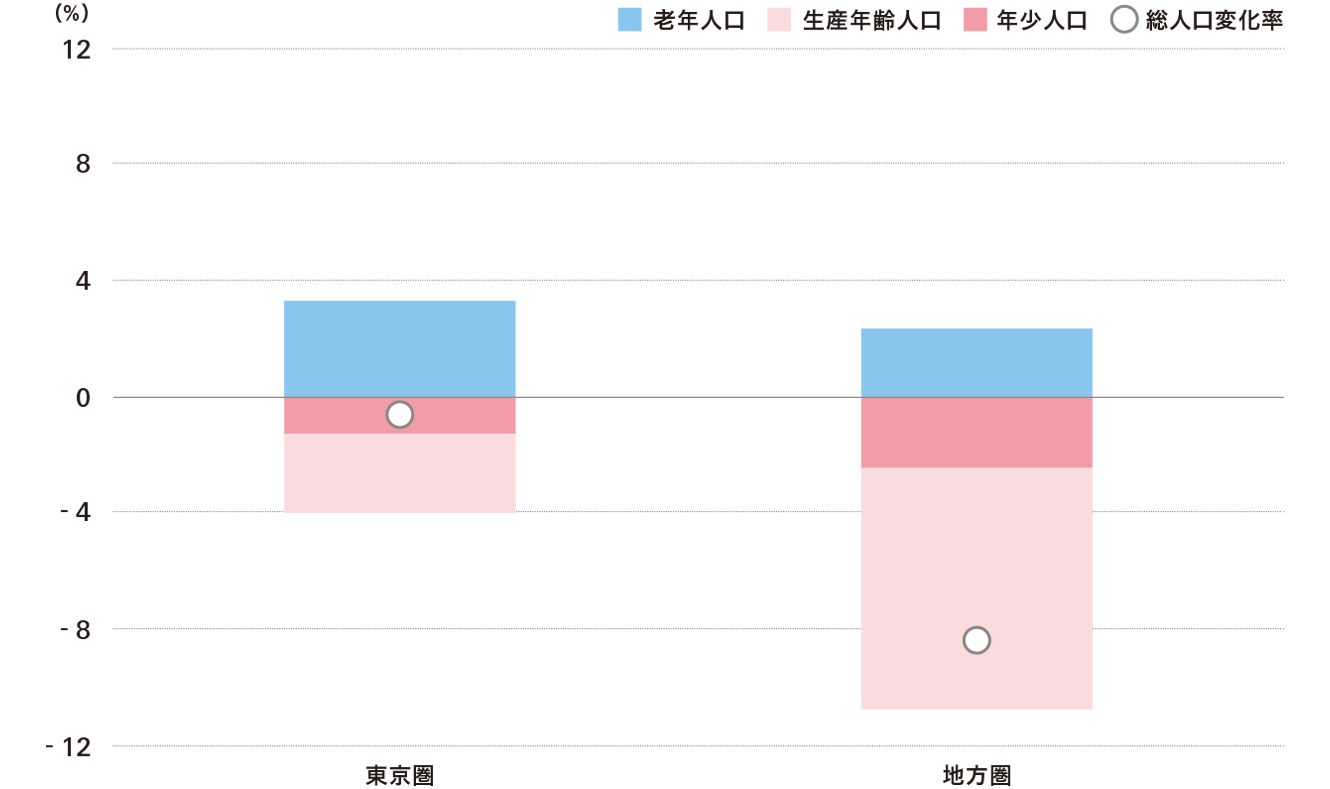

地方の人口が減少傾向にあることは、すでに周知のとおりかもしれませんが、ではどの世代を中心に減少が進むのでしょうか。【図2】は、0~14歳までの年少人口、15~64歳までの生産年齢人口、65歳以上の老年人口の各世代における、2030年までの総人口の減少に対する寄与度を、東京圏、地方圏別に示したグラフです。総人口の変化に対する寄与度とは、総人口の変化に対して、その内訳の増減がどの程度影響を与えているのかを測る指標です。

【図2】から、生産年齢人口の減少が、地方圏の人口減少の主な要因であることがわかります。すなわち地方圏では、2030年までに主要な働き手である生産年齢人口が、2015年比▲8.3%も減少し、経済活力がますます削がれていくことが懸念されるのです。

一方、東京圏でも生産年齢人口は減少するものの、2030年までの寄与度は▲2.7%にとどまる見通しです。これは、全国各地から東京圏への若い世代を中心とする人口流入があるためです。2014年に策定された地方創生戦略(まち・ひと・しごと創生総合戦略)では、毎年10万人を超えていた東京圏の転入超過を、2020年までにゼロにする目標を立て地域活性化に取り組みました。

しかし、この間、わが国の経済は比較的堅調に推移し、東京圏で人手不足が顕在化したため、逆に転入超過は増える結果となりました。地方でも人手不足の状況にありましたが、東京圏の人口吸引力が地方圏に比べて強かったということになります。

地域社会を支える団塊ジュニア 2030年には55歳以上に

将来は、とりわけ地方圏において生産年齢人口の減少が顕著となりますが、ここでは15~64歳と幅広い年代にわたる生産年齢人口について、今後の年齢構成の変化を見てみましょう...