人口構成の変化により、葬儀や供養、死後の手続きなど、ライフエンディングにまつわる市場が堅調に拡大を続けている。同時に、これまでタブー視されがちだった「死」への考え方や、ライフエンディング市場の構造にも変化の兆しが見えている。その最前線の状況を、よりそう 取締役 COOの篠﨑新悟氏に聞いた。

高成長が約束された稀有な市場 一方で自分ゴト化しにくい「死」

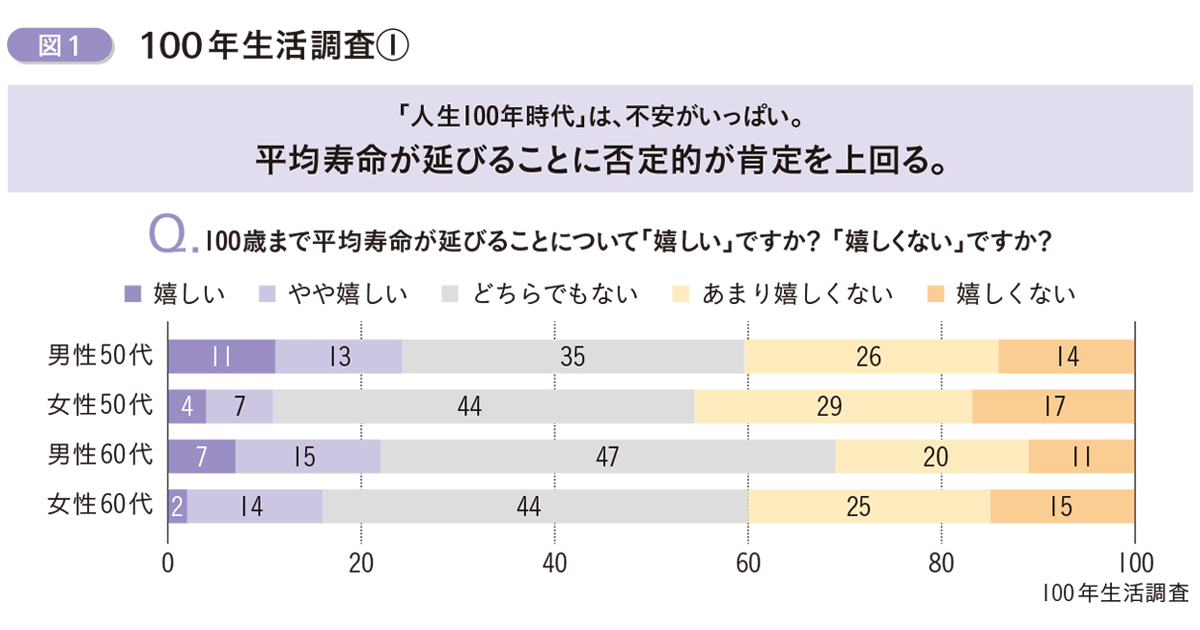

長寿命化により、「人生の最期」に向き合う時間は増加。生前整理をし、どのようなライフエンディングを迎えたいかを考え、その最期に向けて準備をする"終活"の重要性を理解する人々は増え、いまや終活は珍しいことではなくなってきた。

「自分の最期について考える人が増えた一方で、日本には『死』をタブー視する傾向が根強く残っています。さらに身近な人の死に直面する体験は、そう何度もあるわけではありません。すべての人に必ず訪れるものなのに、なかなか自分ゴト化しにくいのがエンディングにまつわる消費の特徴です」。

こう語るのはよりそう COOの篠﨑新悟氏だ。同社はライフエンディングをとりまく約20のサービスを提供する、新進気鋭のベンチャー企業。篠﨑氏によれば、エンディング市場は葬儀市場だけで毎年約1兆6000億円、法事や法要、仏壇などの周辺市場で約2兆3700億円の規模。相続などの手続き関連や介護などの市場も入れると、巨大な市場であると言える。

加えて今後20年間、よりそうの主な顧客層でもある50代以上の人口比率は増加し続けると言われている。エンディング市場は、日本国内でも珍しい高成長が約束された市場だ。

しかし、その実態はサービス提供者・顧客ともに複雑な課題を抱えている。全国に約5500社あると言われている葬儀会社は、地元密着で行う小規模の会社が多い。主な顧客層が高齢者であることも一因として、これまでIT化や効率化がなかなか進まなかったという。

また、市場の85%をトップ5のプレイヤー"以外"が占めていることからも、市場のリーダーや業界のスタンダードが存在しないことがわかると篠﨑氏。デジタル化の波に対応しきれない会社の集客効率は悪化の一途を辿っており、市場は成長傾向であるにもかかわらず稼働率が3分の1になった、という声もあるそうだ …