社会環境が大きく変わる中で、自らの存在意義を再定義する必要に迫られる企業も増えている。創業当時から事業内容が変わったとしても、自分たちが存在する理由とは何か?それを伝えるのが「パーパス」だ。それでは、パーパスを軸とする経営において、「言葉」が果たす役割とは何か、SMOの齊藤三希子氏が解説する。

なぜ今、パーパスなのか 結局、パーパスとは何なのか

ここ数年、日本でもパーパスを策定する企業が増えています。パーパスとは、企業や組織が「なんのために存在するのか」という問いに対しての答えであり、そこには社会的意義が含まれています。気候変動、高齢化、環境汚染など私たちを取り巻く環境条件が厳しくなっている今、個人はもちろん、企業や組織も、自分や自分たちのことだけではなく、広く世の中の利益を考えることが必須になってきています。つまり、企業に社会的意義がなければ、もはやビジネスに参戦することができない状況になってきているのです。

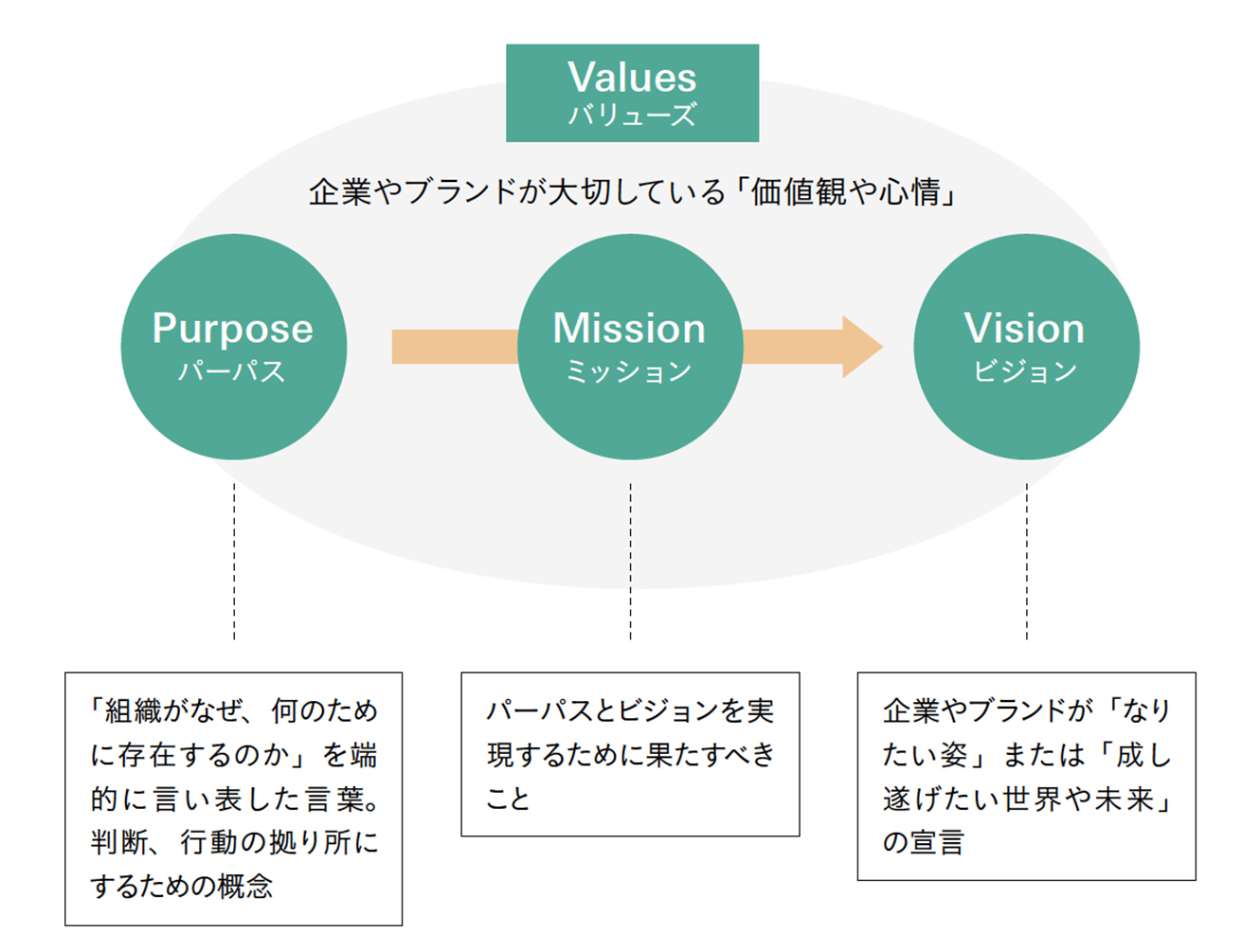

ではパーパスは、今までのミッションやビジョンといった理念と何が違うのでしょうか?それぞれの特徴と違いを簡単に説明します。

●ビジョン:企業や組織が「なりたい姿」

●バリューズ:企業や組織が大事にしている「価値観や信条」

●ミッション:「ビジョン」を実現するために「果たすべきこと」

●パーパス:「私たちはなぜ存在するのか」を端的に言い表した言葉。今日の判断、今日の行動の拠り所にするための「いま」にこだわる現在進行形の概念。

これらをSMOでは、「経営理念の4要素」と呼んでいます【図表1】。

パーパスは、シンプルでパワフルな言葉で表現されるべきであり、パーパスひとつで企業理念として、経営理念の4要素のすべてを賄ってしまうことも可能です。

しかしながらSMOでは、パーパスにはさまざまな形があってよいと考えています。多くの企業では、すでにミッションやビジョンなどの経営理念を掲げていることが多いでしょう。そのうちで自らの存在理由を明確にしているものがあれば、呼び名に関わらずそれがパーパスと捉えることができます。

また、ミッション、ビジョン、バリューズ、はセットで語られることが多く見受けられますが、パーパスには、そのような体系を規定する考えはありません。数あるパーパス・ドリブン企業を見ても、パーパスだけを掲げている企業、パーパスとミッション、ビジョンとバリューズをセットにしている企業など様々です。

このように、パーパスは型に当てはめず、その企業にあった形で柔軟に導入することが優先されるべきであると考えています。自社の理念体系を見直そうとした時に、パーパスに合わせて全てを見直す場合や、今ある体系に新たにパーパスを加える場合もあるでしょう。大切なのは、それを拠り所にできるだけの表現になっているかどうか、ということです。そしてもっと重要なのは、その拠り所を隅々まで行き渡らせることで、そこに終わりはありません。

パーパスはつくるものではなく見つけるもの

パーパスは、つくるものではなく、見つけるものです。創業当時にはあったけれども忘れられてしまっている、または今でもみんなの心の奥底に潜んでいる、「自分たちがなぜそれをやっているのか」を見つけます。SMOではそのプロセスを、「ディスカバリー」と呼んでいます。

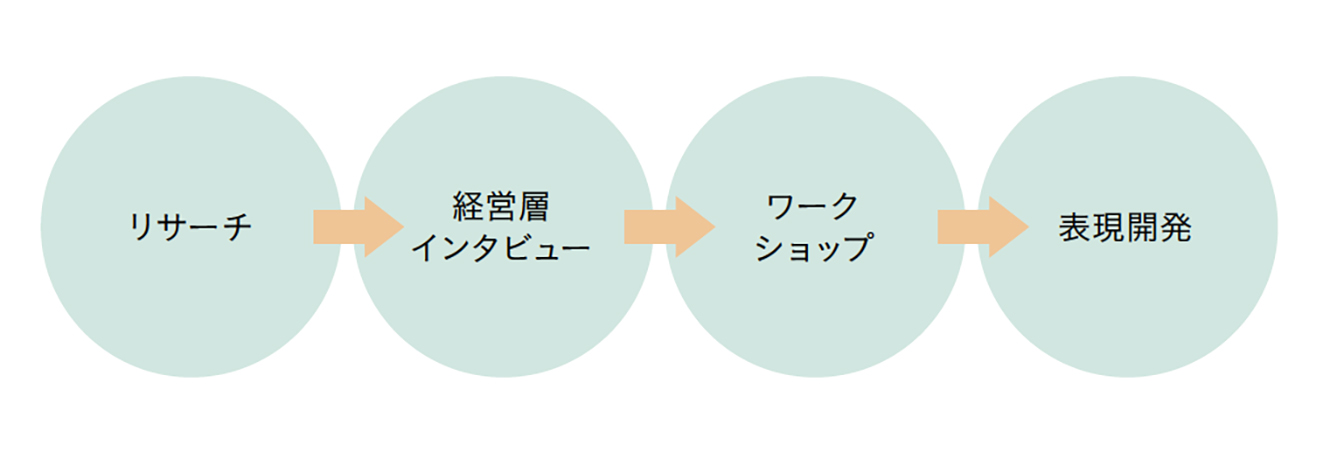

パーパスのディスカバリーは、

1.リサーチ

2.経営層インタビュー

3.ワークショップ

4.表現開発

の工程で行います【図表2】。

パーパスは、企業や組織の根幹であり、あらゆることの判断・行動の軸となるものです。それは、決して広告的につくられるべきものではありません。しかしながら、時代に合った言葉でみんなが腹落ちするような表現になっていることが重要。なので、多くのケースで、チームメンバーでまとめた言葉を、コピーライターを含めたSMOチームでブラッシュアップします。みんなの共感を得て、突き動かす言葉にしていくためにクリエーティブの力は必要です。

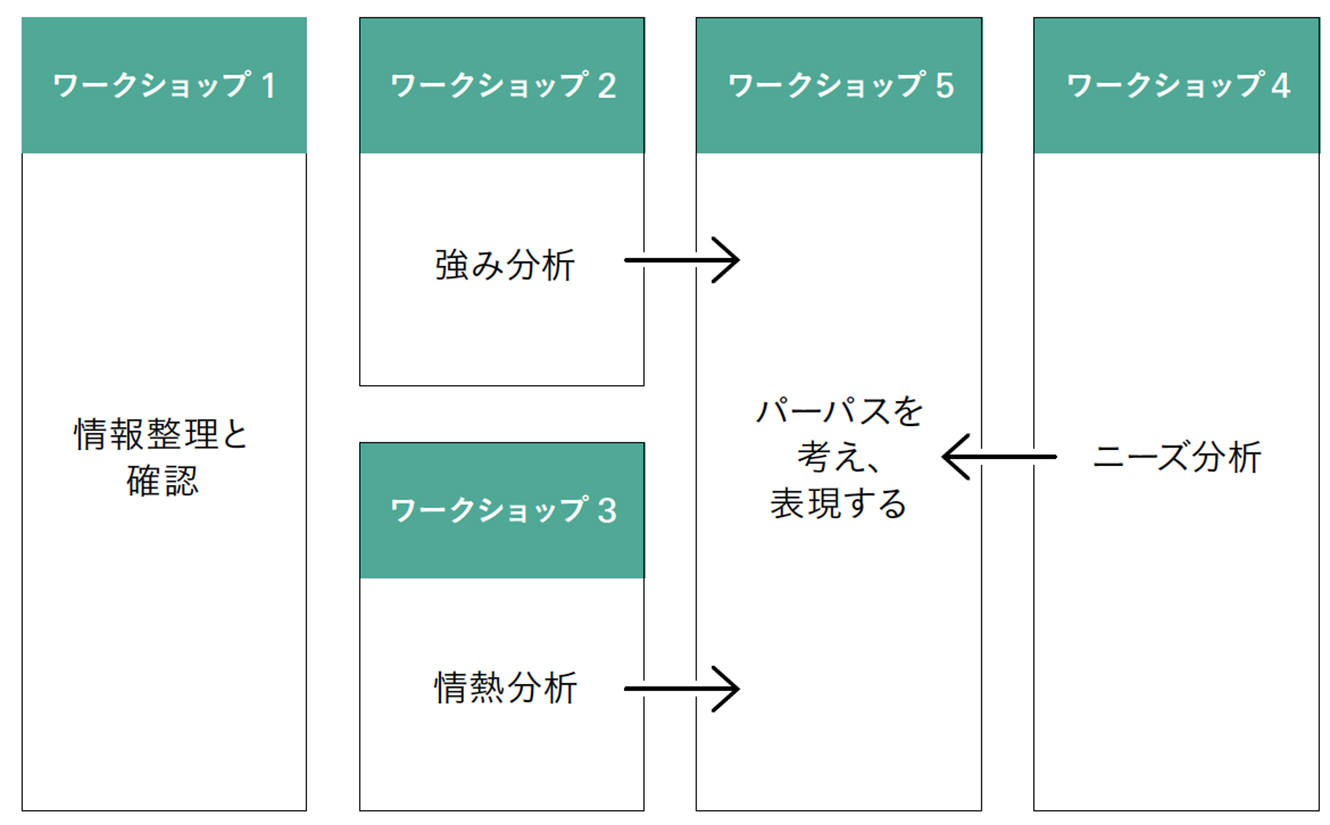

図表3「ディスカバリー」の3ステップ目「ワークショップ」の詳細

パーパスのディスカバリーにおける3つ目のステップ「ワークショップ」では、リサーチや経営層インタビューで得た情報から「強み」や「情熱」、「ニーズ」を分析。クリエイティブに落とすまでにブラッシュアップを行う。

パーパス・ブランディングにおける言葉やコミュニケーションの役割

すでにここ数年で多くの日本企業が、理念をパーパスとして...