LIFULLでチーフ・データ・オフィサー(CDO)としてデータ部門をけん引してきた野口真史氏。まだデータという文化が社内全体に根付いていない段階からどのような取り組みを行ってきたのか。自身の経験から、データ部門の在り方や利活用で陥りやすい失敗など、話を聞いた。

データ戦略の3ステップ 何のためにデータを使うのか

LIFULLは2017年4月、社名変更のタイミングで新たな事業方針として「世界一のライフデータベース&ソリューション・カンパニー」を掲げた。その同じタイミングで、野口真史氏はチーフ・データ・オフィサー(CDO)に就任。もともと社内でデータビジネス事業の立ち上げから拡大、黒字化までをけん引し、データ利活用の在り方を提言していたという。

CDOに就任してからは、データドリブンマーケティングの推進とともに、「社員みんなでデータを見られるようにし、共通言語をつくる」ため、文化の醸成やデータ基盤の構築、BIツールの導入などを進めてきた。例えば、同社のリスティング広告は、高い精度を誇り効率的なことでも有名だ。

野口氏はデータ戦略において重要なのは「データを“増やす”」「データの価値を“高める”」「データを“使う”」という3つのステップだという。

“増やす”というのは文字通り、データを収集すること。データ利活用の際には、解決したい課題に対して、どのようなデータが必要になるか見極める必要がある。自社内だけでは足りない場合は、他社からの購入などもある。“高める”というのは、収集したデータを適切な場所に適切な形で溜めること。データ分析の基盤を構築することで、使いたいときに使えるデータを用意する。そして、その増やして高めたデータを課題解決のために“使う”というのが野口氏の言うステップだ。

ただし、この3ステップ以前に、そもそもデータ利活用の目的が定まっていないと、「データ利活用がうまくいかない」「自社には使えるデータない」などという状態に陥りやすいと野口氏は指摘する。また、データは「魔法の杖」のような便利なツールだと思われがちなため、想像や期待だけが膨らみやすい。だが、具体的な目的が定まっていないと、利活用が進まず、勝手に失望してしまう原因となる。

「トップダウンでデータ利活用を指示されるケースもあると思いますが、そもそも『何のためにデータを利活用するのか』が定まっていないと、データを利活用するという手段自体が目的になってしまい、現場が疲弊するだけで成果にもつながりません。まずは、何をやりたいのか、解決したいのかをデータ部門と経営側とディスカッションしてすり合わせる必要があります。そして、お互いの認識のずれをなくし、共通の目標に落とし込んでいく。このように経営と現場をつなぐポジションは社内に置くべきで、私が担っていた役割の1つでもあります」。

このように目的が具体的になれば、それを解決するためにどのようなデータを増やし、高めればよいかがわかり、具体的な行動が可能となるのだ。

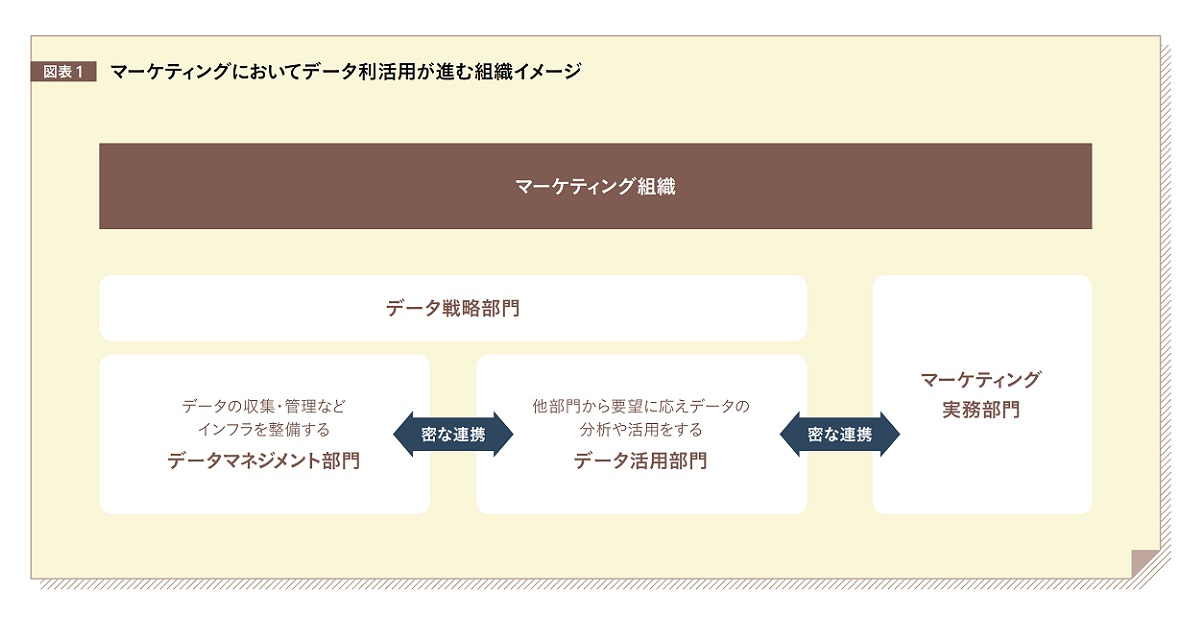

現場の抱える課題を把握しデータ部門はあくまでサポート

では、データ利活用の目的はどのように定めればよいのだろうか。野口氏は「企業である以上、データ利活用をする究極の目的は“売上or利益”。そこに対して、課題を具体化にしていき、データがどう貢献できるのか考えればよい」と言う。

例えば、売上が上がらない理由を3、4段階ほど細かくしていくと...