モノの機能性以上に、そこから得られる体験価値が重視される時代において、「人」を中心としたデザイン思考をマーケティングに取り入れることが増えている。慶應義塾大学の修士課程必修科目「デザインプロジェクト」では、システム思考とデザイン思考を有機的に掛け合わせたプロセスを提唱する。その活用ポイントについて五百木誠准教授に聞いた。

デザイン思考本来の力を発揮する マインドセットの重要性

いま、多くの企業でデザイン思考の手法を取り入れる事例が増えている。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科で「デザインプロジェクト(D-Pro)」を担当する五百木誠准教授は、デザイン思考の在り方について次のように話す。

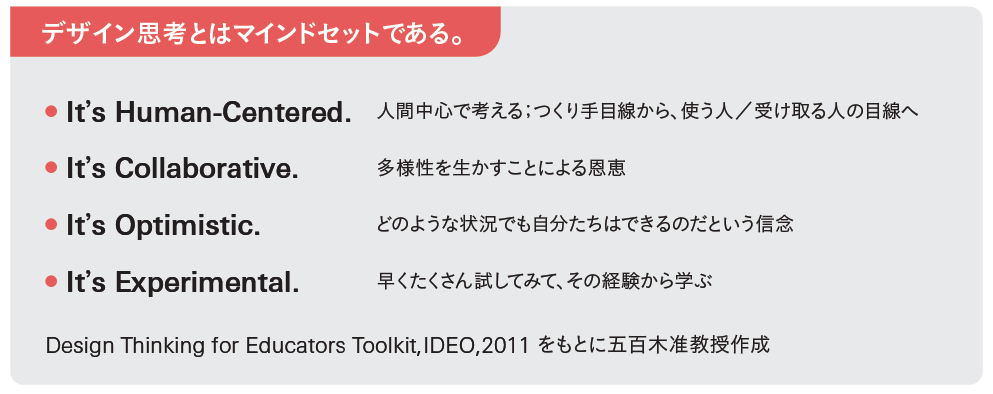

「米国のデザインコンサルタント企業であるIDEOとスタンフォード大学のd.schoolが考案したデザイン思考は、同大学の学生に向けてつくられたものです。分析的でロジカルに考える能力に長けていた彼ら。もっと人の心に『共感』すること、理論上の設計だけでなく『プロトタイプ』をつくって試してみること…ロジカル“過ぎる”思考を補うためのアプローチでした。デザイン思考には様々なフレームワークやツールがありますが、ただ導入するだけではうまくいかない。その本来の力を発揮するには、根幹となるマインドセットが重要なのです」。

その中でもコアとなるのが、人間中心で考えること。これはつくり手目線でなく、受け取る人の目線で考えると言い換えられる。

例えばD-Proにプロポーザとして参画した、ある食品メーカの事例において、学生たちはその企業の冷凍食品を7日間3食、食べ続ける実験を行った。そこで得られたインサイトは『冷凍食品は調理が面倒』ということだった。

「『調理の手間を楽にするために開発された冷凍食品にまさかそんな感想を抱くとは』と、企業の担当者も驚いていました。しかし、すべての食事を冷凍食品にするという極端な体験をしてみたからこそ、調理時間や方法が商品によって異なり、ひとつずつパッケージの裏を見て確認することは意外に負担が重いということに気づいた。そしてこのことから、視覚に障がいがある人が困っているのではないかという仮説に行きつき、実際にそうした困りごとが生じていたことを調査で確認したのです」。

デザイン思考の最初のプロセスが「理解と共感(Empathize)」だが、前述の事例でも、ヒアリングからスタートしたのでは、この課題を発見することは難しいだろうと五百木准教授は話す。

「人は無意識の内にバイアスに捕らわれてしまうもの。そのバイアスの存在を...