企業やブランドの姿勢に対する共感は、実際に購買という経済活動にどこまでつながっているのだろうか。これまでブランドに対する消費者の感情について研究を行ってきた、上智大学の杉谷陽子教授に話を聞いた。

ブランドとの感情的つながりは購買行動に強く影響する

共感、愛着、レゾナンス(共鳴)、コミットメント(関与)など、ブランド研究や実務において様々な用語で表現される「ブランドと消費者の強い感情的つながり」。

これは、自分に対する認識(self-concept)と、ブランドが持つアイデンティティが一致したときに生じるものであり、「自己とブランドのつながり(SBC/Self-brand Connection)」とも呼ばれる(Escalas&Bettman,2003)。

例えば、自らを革新的な価値観を持つ人間だと認識している人が、イノベーティブな価値を訴求しているブランドに対して“まるで私を表しているようだ”と感じ、愛着を持つ。

これまでの研究によると、このSBCはブランドロイヤルティだけでなく、購買行動にも強く影響する。SBCが実際の購買金額や購買行動を予測することは、様々な実験や調査で繰り返し証明されてきた。

では、このSBCに対して、企業はどのようなマーケティングコミュニケーションが可能なのだろうか。杉谷教授は、「SBCはあくまでもパーソナルな感覚で、消費者一人ひとりが、生まれてからの経験をもとに自ら確立していくもの。したがって、それに対して、企業が何か働きかけて変容させることは難しいと考えています」と話す。

しかしながら、ターゲット顧客がどのような価値観を持つか、どのように自己を定義しているかを調査し、ブランド側がそれに寄り添うことで、SBCを築いていくことは可能だという。「多くのラグジュアリーブランドが、これまで、伝統や権威、差別性や優越感などの価値を訴求してきました。しかし今の時代、はたしてそうした考え方は若年層の価値観に沿っていると言えるのか。そうした背景もあり、サステナビリティを追求するなど、ブランドの方向性を定義しなおす動きが出てきているのだと考えています」。

他者からの共感も日本においては重要な因子

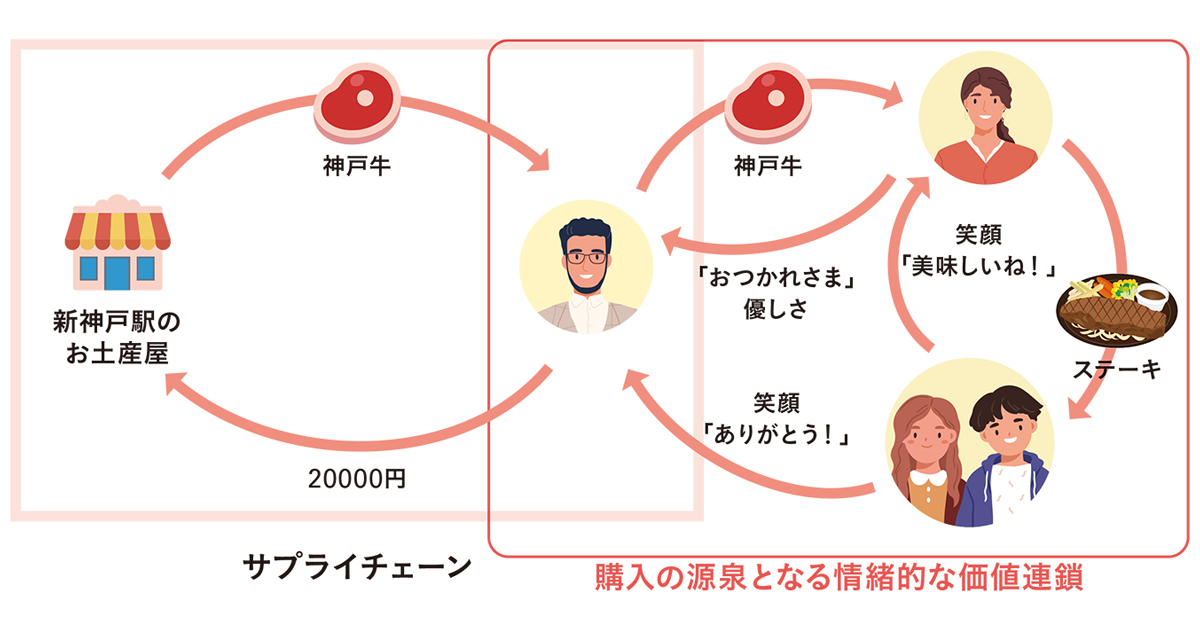

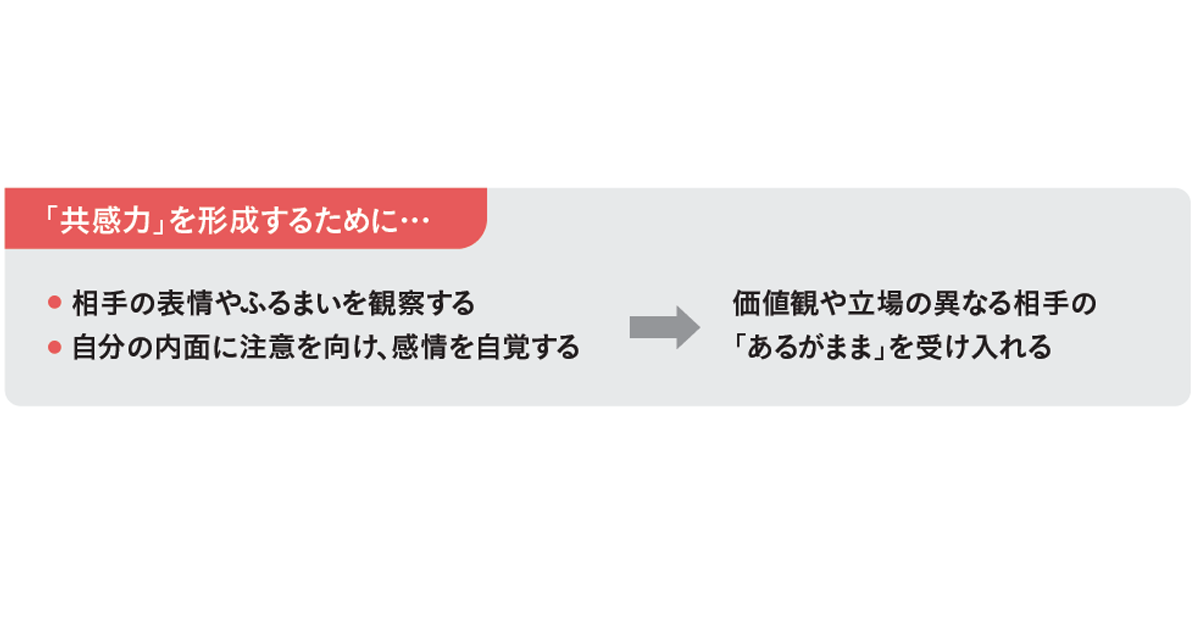

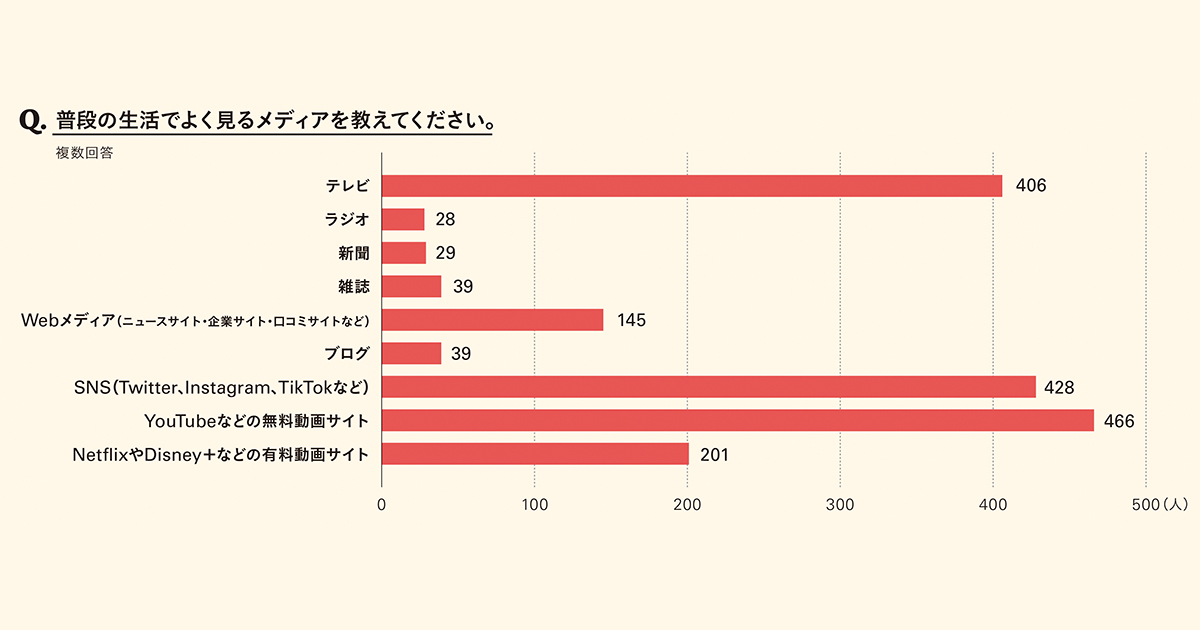

また杉谷教授は、SBCとは異なるもうひとつの視点として、ブランド態度の源泉の分類を試みた上で...