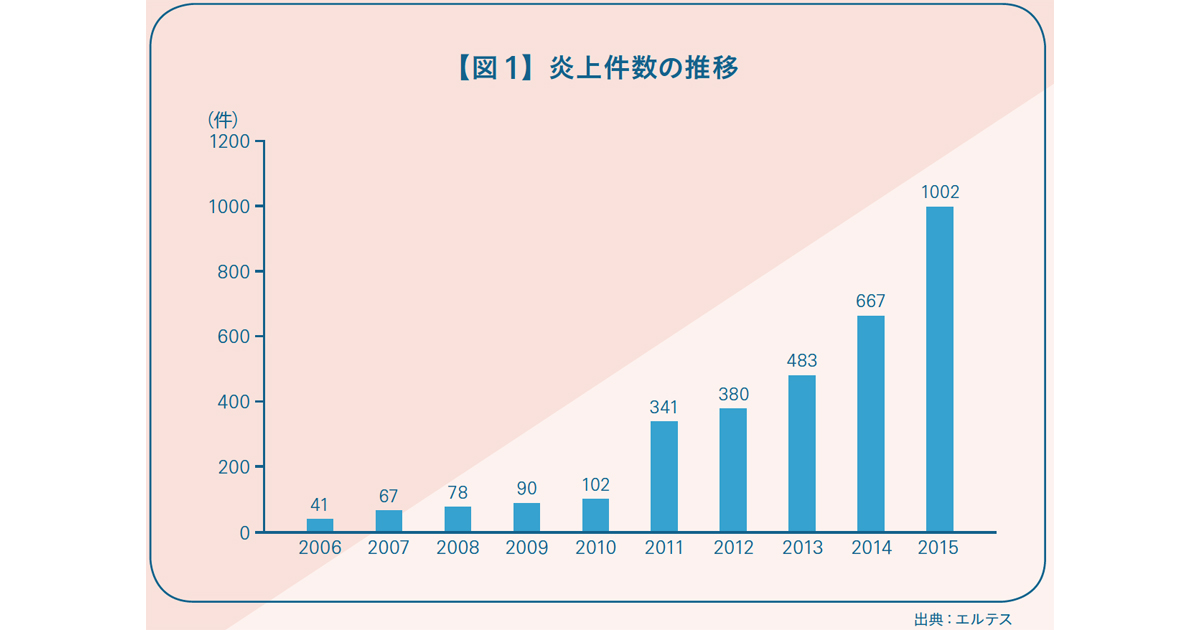

各種掲示板やSNSなどインターネット空間で発生し、瞬く間に勢いを増して、マスメディアがニュースとして取り上げるまでに広がっていくこともある「炎上」。その原因となる要素や、拡散していくメカニズム、また炎上・拡散を助長する社会的背景について解説します。

最も危険な火種は"不用意な不誠実"

何をもって「炎上」とするか。定量的な基準はありませんが、商品やサービス、企業に関連するSNS上の投稿量が突発的に急増(短期間に通常の数倍の量の投稿が行なわれる)し、かつその投稿内容が企業に不利益をもたらすものである場合を、当社では「炎上」とみなし、対応が必要と捉えています。

炎上の火種になりやすい話題としては、まず「労働問題」など、社会的に注目が高まっているテーマが挙げられます。例えば「異物混入」は、数年前に「食の安全」への関心が社会全体で高まったタイミングに多くの炎上事件が発生しました。社会的なテーマであれば当然、関心を寄せる人もそれだけ多いですから、そのテーマの周りに炎上が起こりやすいのは必然です。

また、リスクにつながりやすい火種として、"不用意な不誠実"があると感じています。個人情報漏えい、異物混入、無礼な顧客対応など、「やってはいけないことをやってしまった」事実が露呈すると、炎上につながりやすいと言えます。

炎上には、事実に基づくものと、根も葉もない噂を起点とするものとがありますが、企業からの相談が多いのは、圧倒的に前者です。後者は、企業として毅然とした対応をすれば良く、それほど時間をかけずに沈静化する傾向が強いのです。

ほかにも、企業がSNSアカウントを運用するにあたっては、"図らずも不誠実"になってしまうケースがあります。

例えば、「特に設定をせずに投稿した場合、その投稿をした場所の位置情報が、メタデータとして記録されてしまう」ということを知らない担当者の方は少なくありません。これによって何が起こるかというと ...