久保田進彦教授のリキッド消費の研究を受け、実際の消費者調査データをもとに、国内における、その実態把握に努めるR&Dの水師氏。同氏が今、注目する「クラスターH」とは。

企業が向き合ってこなかった「クラスターH」という存在

──リサーチ・アンド・ディベロプメント(R&D) 水師 裕氏

R&Dでは、昨年春に久保田進彦教授のご教示により、Fleura BardhiとGiana M.Eckhardtが執筆した2017年の論文「Liquid Consumption」(リキッド消費)を知り、社内で輪読。当社が30年以上にわたり3000名を対象に継続実施してきた生活者総合ライフスタイル調査(CORE®)との関連性の検討を始めました。「CORE®」では、心理学者マレーが提唱した欲求理論をベースに開発した欲求構造のモデルをもとに、消費者をA~Hの9つのクラスターに分類。さらに、時系列でその動きを追い続けています。

30年以上、継続実施してきた調査ですが「リキッド消費」という概念を踏まえて、この結果を見たところ、ひとつの仮説が浮かび上がってきました。それは9つのクラスターの中で、多くの企業で注目されてこなかった「クラスターH(ニッチリーダー)」が、実はリキッド消費の性向が強いのではないか。そして「クラスターH」を深く見ていくことで、新しい消費スタイルを読み解く手がかりが得られそうだ、ということでした。

もちろん「クラスターH」のすべてが、リキッド消費と完全に一致するわけではありません。しかし、これからの消費傾向を探るための、きわめて有効な手がかりになることは確実です。

なぜ、これまで企業は「クラスターH」に注目してこなかったのか。一言でいえば、マーケティング活動の対象として見た時、「困ったちゃん」と言える特性を持ったクラスターだったからです。「自分らしさが信条」、「刺激や変化でペースを乱されたくないが、孤独は嫌。人とのつながりもそこそこに欲しい」、「トレンドを追うことよりも、自分の選択を重視」といった特質を持つ人たち。

わかりやすい例で言えば、「好きなブランドは?」と問いかけると、特定のブランド名ではなく、単に「プライベートブランド(PB)」という回答が返ってきたりします。

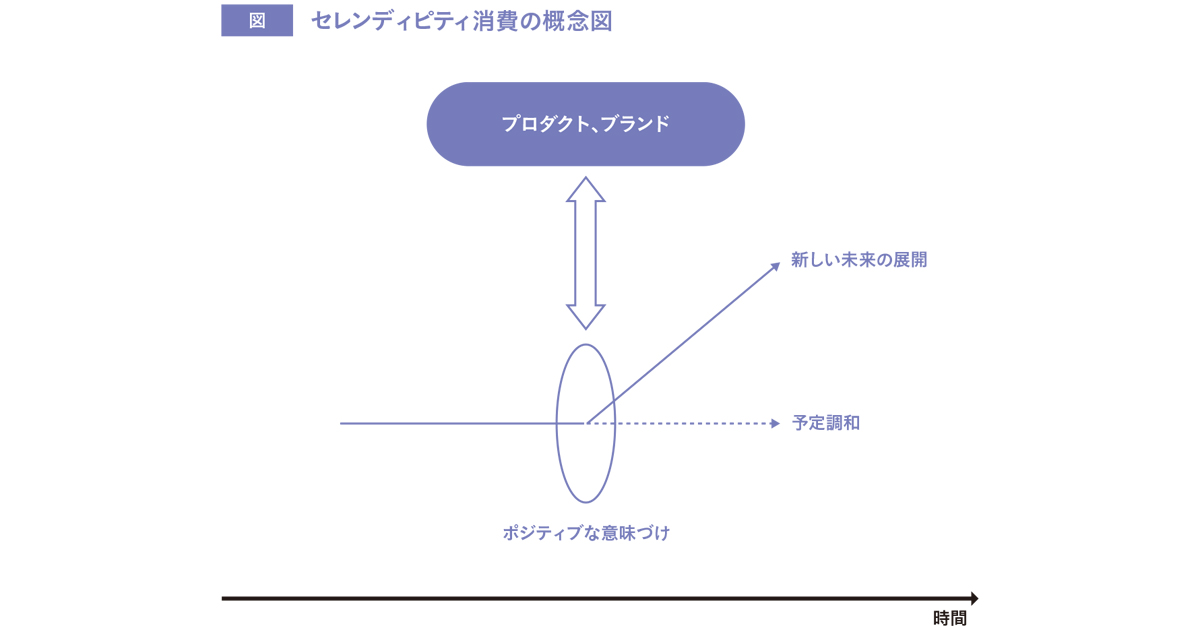

ここで「クラスターH」の特質の中でも、特にリキッド的な性向と考えられるものを3点あげて説明していきます。その3点とは、①ブランドとの自己関連性の弱さ、②社会的関係性の希薄さ、③経済・社会的地位への執着心のなさです。

①ブランドとの自己関連性の弱さは、消費においてブランドによる自己表現をしようとはしていない、仕事や趣味を通じて自分のアイデンティティを強く主張することもあまりない、といった特性から導き出しました。総じて、ブランド・メーカーにはこだわらず、コスパを重視する傾向が強いと言えます …