シニア世代も十人十色。それでは居住するエリアによって、シニアの行動や特性に違いがあるのだろうか。特に首都圏など都市部に居住するシニアと地方に居住するシニアに違いがあるのかという疑問を持っている人も多いのではないだろうか。本稿ではいくつかのデータをもとに、都市部に住まうシニアと地方に住まうシニアの違いを解説する。

※本論における都市部と地方部の県別区分定義は注1の通り

※注1:「都市部シニア」は、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)、中京圏(愛知県、岐阜県、三重県)、近畿圏(大阪府、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県)に居住する65歳以上シニア、その他の県に居住する65歳以上シニアを「地方部シニア」と区分した。

高齢者は地方に居住は幻想!?都市部シニアは成長市場

まず、都市部と地方部のシニアのボリューム比較をしてみた。

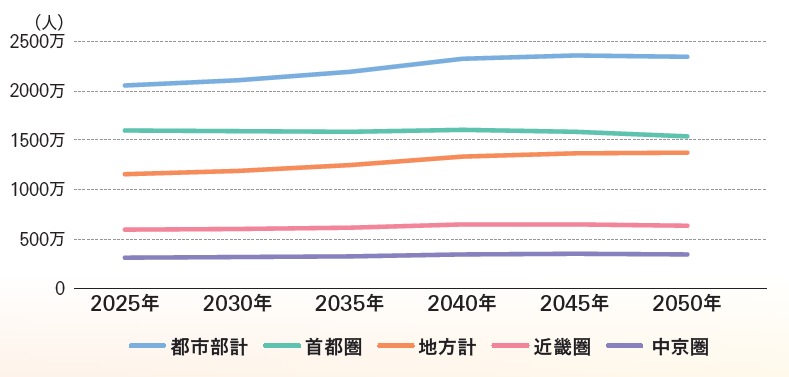

日本では高度経済成長以降、数十年にわたって東京、大阪など都市部への人口流入が続いている。その結果、都市部における高齢者人口も相当なボリュームになっているのではないか。国勢調査(2020)をみると、首都圏、中京圏、近畿圏の3大都市部の65歳以上高齢者総数は、1787万人で、日本全国の高齢者総数(3534万人)の約半数(50.6%)を占めている。高齢者は地方に多く居住しているというイメージをお持ちの方もいるだろうが、そうしたイメージはすでに過去のものであり、むしろ高齢者は都市部に多く居住していると考えた方がよさそうである。今後、この都市部の高齢者比率はさらに増加すると予想される。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2050年における3大都市部の65歳以上高齢者総数は2348万人と見込まれ、高齢者総数の6割を都市部シニアが占めることになる【図1】。

とりわけ高い伸び率が見込まれるのは首都圏、なかでも東京都と神奈川県で、2020年の高齢者数を100とした場合、2050年にはそれぞれ133%、126%の増加が見込まれている。マーケットボリュームから見た場合に、都市部シニアは成長市場である。

図1 エリア別65歳以上人口予測

出所/国立社会保障・人口問題研究所推計

健康で長寿のシニアは比較的、都市部に多い

日本は世界に冠たる長寿国家であるが、居住エリア別に平均寿命を見ていくと、いくつかの違いや特徴が見えてくる。【図2】は、市区町村別に見た男女別平均寿命ベスト20である。

長寿県として知られる長野県などに並んで、神奈川県、東京都、京都府の各市区町村が顔を並べている。平均寿命上位50における都市部の市区町村数は、男性で31、女性は18市区町村を数え、都市部シニアの長寿を伺わせるデータとなっている。