人々の節約意識向上や賃金の低下といった状況において、今後企業はどのように価格戦略を考えていけばよいのか。日本経済における賃金と価格の現状を、みずほリサーチ&テクノロジーズのエコノミスト、酒井才介氏が解説する。

賃金の伸び悩みで個人消費は低迷 物価はエネルギーを除き低空飛行

米国のインフレ率が加速し、利上げ時期が市場で話題になる現在でも、日本のインフレ率は(日本としては高めの数字ではありますが)相対的に低位で推移しています。商品市況の高騰を受けてガソリンや電気・ガス代に関しては消費者物価(生鮮食品を除く総合)が高まりつつあるものの、それでも11月時点で前年比+0.5%の伸びにとどまっています。この大きな要因が個人消費の弱さです。

コロナ前の2019年平均を100として基準化し、日米のGDPベースの個人消費の水準を比較すると、2021年7~9月期の時点で米国が105程度とコロナ前を上回っているのに対し、日本は95程度と低迷しています。商品市況の高騰が続く今になってもなお、こうした家計の消費需要の弱さを受けて、客離れを警戒する企業は値上げに慎重なスタンスを続けているとみられます。

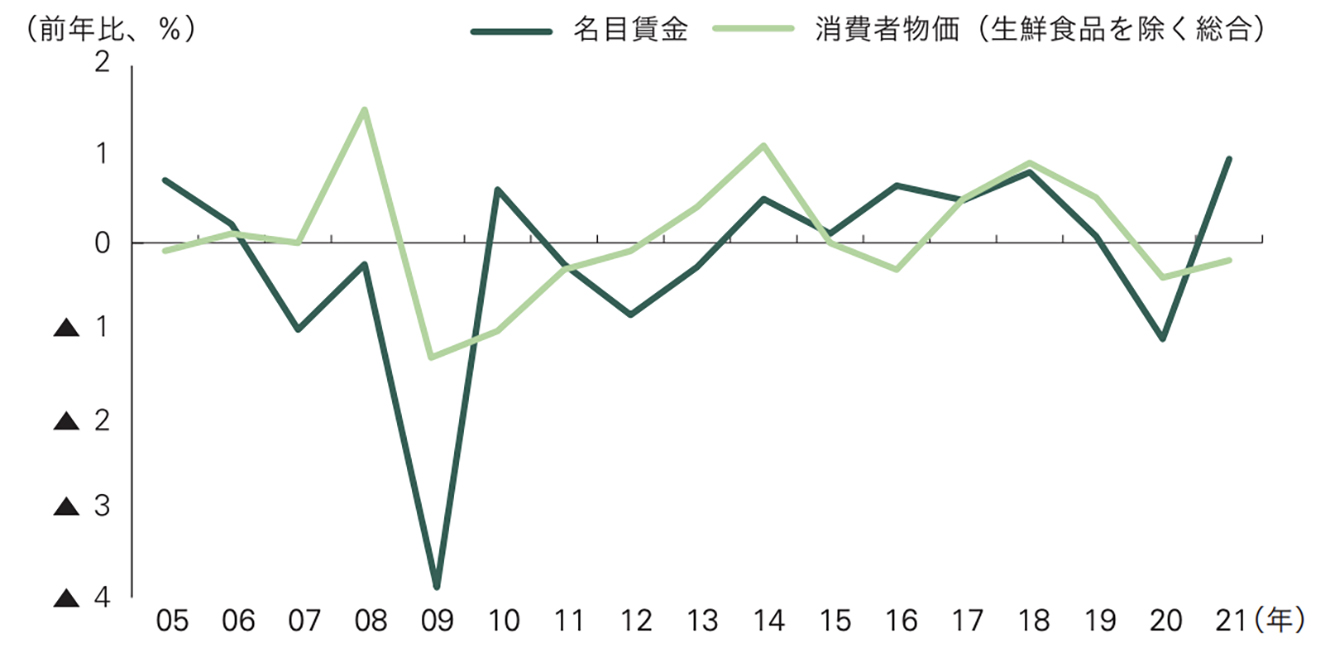

コロナ禍前を振り返っても、アベノミクスの景気拡大局面において個人消費は年率で0.3%程度の伸びにとどまり、多くの人々にとって景気回復の実感は得られていませんでした。そして個人消費の弱さの要因が賃金の伸び悩みであり、ひとり当たり名目賃金は、アベノミクスの景気拡大局面(2013~2018年)において年平均で+0.4%程度の伸びにとどまっていました【図表1】。

(出所)厚生労働省「毎月勤労統計」、総務省「消費者物価指数」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。

コロナ禍が終息しても賃金がアベノミクス期以上に伸びる根拠は現時点では希薄です。賃金が上昇せず家計の購買力が弱い中で、企業もコスト上昇を価格に転嫁しにくい状況が当面続く可能性が高いと言えます。

EC拡大等で価格競争は激化「実質値上げ」の動きも

個人消費の弱さを受けて、価格競争は厳しいものになっています。小売業界では、大手企業がPB(プライベート・ブランド)で食料品価格を据え置く動きが報じられています。コンビニやスーパーの商品価格を維持して顧客の囲い込みに注力する戦略であり、メーカー側もPBに合わせた動きをとるとみられます。こうした価格競争の動きが全体の値上げを抑制している面があるでしょう。

また、コロナ禍を契機として...