世界中を震撼させた新型コロナウイルスの感染拡大は、感染への不安や長らく続く自粛要請により、人々の生活および消費行動に大きな影響を及ぼしている。このような状況において、日本人の消費価値観はどのように変わったのか、また消費者は今何を求めているか。野村総合研究所(NRI)の林裕之氏が解説する。

日本人の消費トレンドは長期的には〈利便性消費〉へ

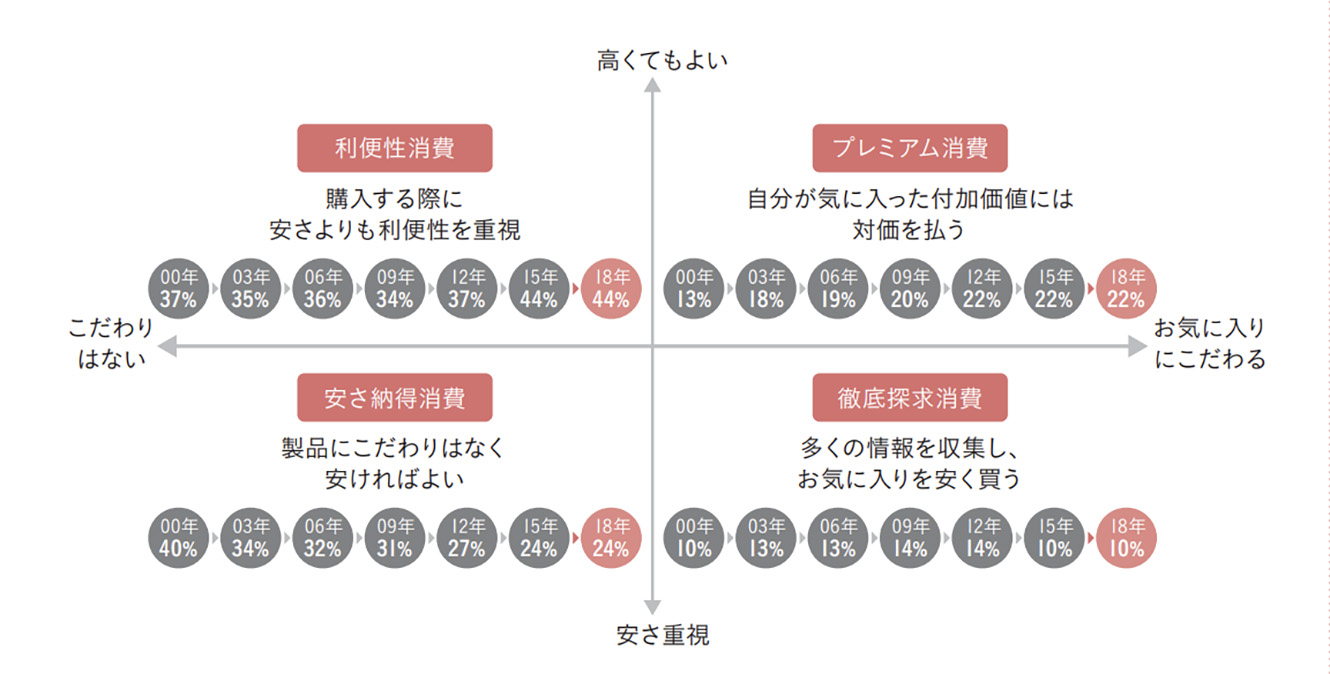

NRIでは3年に1度、訪問留置法で実施している生活者1万人アンケート調査の消費意識に関する項目への回答傾向から、消費者の消費スタイルを2軸4象限に分け、定義・分類している。その2軸とは、価格感度の高低を示す縦軸と、商品・サービス選択において自分のこだわり度の強弱を示す横軸であり、その軸で定義される4つの消費スタイルの分布を時系列で追いかけている【図表1】。

出所:NRI「生活者1万人アンケート調査」(2000年、2003年、2006年、2009年、2012年、2015年、2018年)

コロナ禍以前、2000年から2018年にかけての長期トレンドとしては、2000年に全体の40%を占めていた〈安さ納得消費〉が減少し、上段の〈プレミアム消費〉や〈利便性消費〉が増加していった。2000年といえば例えば、日本マクドナルドがハンバーガーを「65円」で売り出すなど外食産業の低価格競争が起きて、デフレ意識も進んだ時代。しかし、その後は〈プレミアム消費〉のポイントが2000年の13%から2018年には22%になるなど、デフレ意識から脱却し、付加価値志向へとシフトしてきたことが見受けられる。

その後の特徴的な消費スタイルの変化としてあげられるのが、2012年から2015年にかけて〈利便性消費〉が7ポイント向上したこと。〈利便性消費〉とは、少しでも安い価格の商品を探すのではなく、また自分のこだわりが反映された商品を指名買いするのでもなく、購入時の利便性を重視するスタイルである。

この背景には、2012年12月に打ち出された「アベノミクス」の経済効果によって雇用環境が回復し、共働き世帯が拡大したことや、スマートフォンの普及による情報疲労を起こす人が増えたことにある。すなわち、お金に余裕はあるが、こだわる時間がない人、あるいは情報が多すぎて選ぶ余力がない人が増加したのだ。