- ブランドに関わる登場人物と体験の要素を整理して考える。

- ブランドコアに基づきながら一連の体験として設計する。

- ブランドコアを翻訳して、登場人物に伝わるストーリーを描く。

コーポレートブランディングのポイント

ブランドに関わる登場人物と体験の要素を整理する

ブランドの捉え方や打ち手の考え方は、商材や業界によって大きく変わります。前提として、この記事を読んでくださった方の置かれている状況に本稿のノウハウが適さない可能性もありますが、あえて俯瞰してコーポレートブランディングについて解説したいと思います。

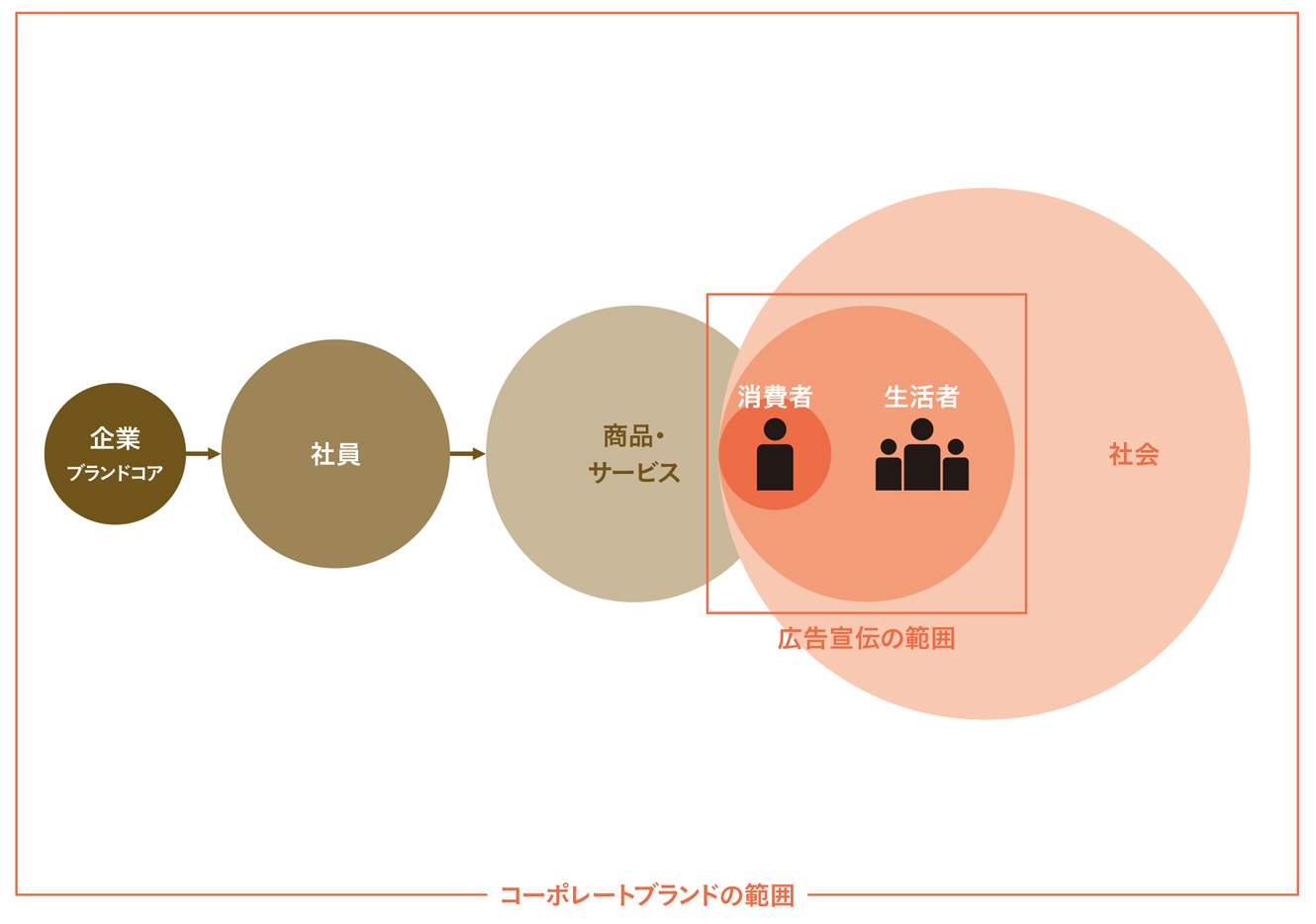

私はコーポレートブランディングの施策を検討し始める際、まずはブランドに関わる「登場人物」と「体験の要素」を洗い出して整理するようにしています(【図1】)。

[企業(経営層)]→[社員]→[商品・サービス]→[消費者(顧客)]→[生活者(潜在顧客)]→[社会(ステークホルダー)]、という情報のフローにまとめることができます。

このフローでブランディングを検討するメリットとは、大局的な視点を持ちやすい点にあります。ブランディングと言うと、広告宣伝を想起する方も多いと思いますが、先述のフローで見ていくと、広告は[商品]→[生活者]の間にある体験要素であり、コミュニケーション手法のひとつにすぎないことがわかります。

コーポレートブランドは、あらゆる登場人物の間に存在するブランド体験の集積によって形づくられるものです。広告宣伝はもちろん、インターナルブランディング([企業]→[社員])、カスタマーサービス([社員]→[商品・サービス]→[消費者])、口コミ([消費者]→[生活者])に至るまで、そのすべてがコーポレートを構成するブランド要素だと考えられます。

そして大局的な視点に立ち、それぞれの登場人物の間をつなぐブランド体験の数や要素を把握することで、それぞれに適したブランド体験を設計することが可能になっていくのです。

ブランドコアに基づきながら体験を設計していく

それでは、ブランド体験はどのように設計すればよいのでしょうか。結論から言えば、企業の"ブランドコア"を軸にして、ひとつずつブランド体験を考えていくことが基本になります。

そのためには、まずブランドコアを見つけること。ここではブランドコアを、「従業員の動きを規定する判断軸となるもの」と定義します。何を目指し、どんな商品・サービスを開発すべきか、どうやって働けばよいのか。ブランドコアは、ブランドが進む先にある、目印のようなイメージです。

企業に置き換えると複雑に思われるかもしれませんが、私たちの日常生活も同様であり、人生の目標と、ブランドコアは似ています。「幸せになりたい」という一見して漠然とした目標であっても、いつまでに結婚したい、どうなりたい、そのためにお金をためないといけないなど、目印があるからこそ、どのように行動していけばよいかを考えられるのではないでしょうか。

目印である以上、各部で個別解釈や個別最適化が行われてしまうような、"粒度"が大きすぎるブランドコアは控えることが第一条件です。軸が弱くなってしまいます。例えば、「社会を豊かにする」といったブランドコアは、よく散見されます。掲げていることは素晴らしくても、その実現のための方法が無限大に存在してしまうために、何をすべきかが曖昧になってしまいます。

したがってブランドコアは、従業員の動きを一方向に規定するような粒度感であることが重要です。できれば行動指針といった、ブランドを体現する"仕組み"や"評価軸"にまで落とし込むことができると理想的だと思います。

ブランドコアを定めていく際に注意すべきは、生活者のインサイトから逆算してブランドコアを考えないこと。生活者は市場とともに変化しつづける存在です。生活者に合わせたブランドコアでは、彼らの変化とともに、その軸がブレてしまいます。ブランドコアは、企業のWILL(意思)によってのみ定められていくべきものです …