ブランディング施策の効果は定量化が難しく、担当部署を悩ませ続けてきた。そのため、売上につながっているか分からないが、「長期的な視点に立ったブランディングのための投資」という言葉が使われてしまうことも多かったといえる。数々のブランド責任者を担ってきた水野氏が、成果と向き合うための考え方を解説する。

POINT

Point 1 ▶ 広告の目的を「ブランディング」と「販促」に分ける

Point 2 ▶ ブランドイメージと売上の相関を調べる

Point 3 ▶ 宣伝・マーケティング部は売上についてもっと語るべき

長期的なブランド広告と短期的な販促広告

「長期的な視点からブランドへの投資をしていきたいが、短期的な売上につながる販促重視の広告が求められがちで……」という不満の声は宣伝部からよく聞かれる。ブランド広告は効果を可視化しづらく、長年にわたり宣伝部のみならず、広告に携わるマーケティング部にとってもその説明責任に応えるのが難しい課題であり続けた。

一方、「ブランディングのため」という言葉が、成果を曖昧にする「言い訳」として機能している面もないとは言えない。特に、昨今のように、デジタル・メディアの浸透は、効果(売上やコンバージョン)の検証がしやすく、説明責任を求める声も大きくなっている。

本稿では広告を「長期的視点でのブランド広告」と「短期的視点での販促広告」に分ける。そして特に「ブランド広告」について、その投資効果はどのように検証したらよいかについて述べる。つまり、ブランディングのためという言葉に逃げず、成果に向き合う方法を紹介したい。

売上におけるブランド広告の役割とは?

広告における投資とリターンの関係は依然、不透明である。だからこそ結果がどうだったのか、「検証」が大事だ。デジタルであればGoogleアナリティクス、マス広告であればアド・トラッキングだろう。アド・トラック自体は広告による消費者の認知やイメージの変化を追うことが主目的だが、それだけではなく、売上との相関分析もできる限り行いたい。

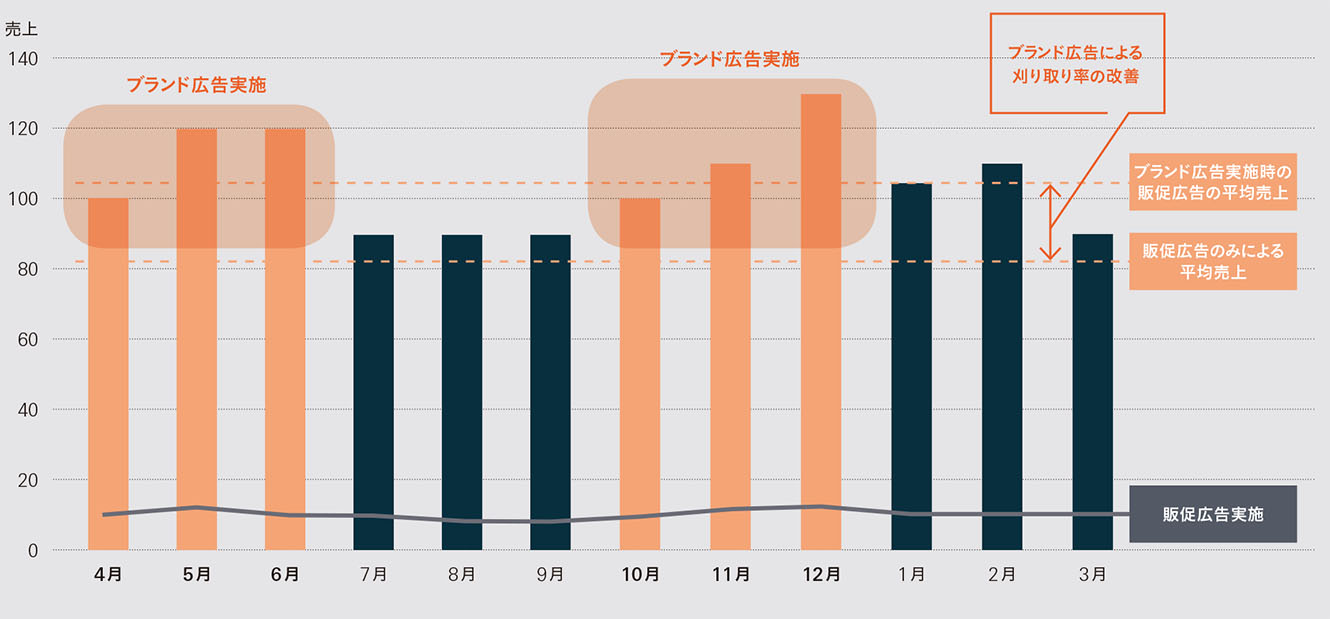

例えば、図表1のような簡単な相関分析をしてみる。これによると、日頃の売上に貢献する販促型の広告実施と、長期的に認知やイメージをつくるブランド広告が売上にどう影響しているかを見て取ることができる。

一般的にブランド広告とは「認知やイメージを高めるための広告」、販促広告とは「顧客からの直接的な反応を目的とした広告」と定義されるが、売上でこの2つを関係づけると、販促広告の反応率や、営業の成約率を高めるのがブランド広告だといえる。ブランド広告によって、おそらく顧客の想起率が改善され、より売上に結びつきやすくなっているのだろう。販促広告の「刈り取り率」を高めるのがブランド広告である。

デジタル広告でブランドはつくれるか?

販促広告のなかでもデジタル領域はレスポンス広告が主流で、直接的な反応を得ることや、インサイド・セールスの側面が強く、売上検証との相性も良い。読者は既に取り組まれているだろうから割愛するが、「ブランディング」という側面ではまだまだ発展途上である。デジタル広告でブランド・ロイヤルティを築くコミュニケーションがどのようになされるのかが今のところ、売上以上のテーマであろう。例えば、「ブランデッド・エンターテインメント」の手法はそれにあたると思われる。「BMW Films」は有名である …