今月のテーマ:コンセプトのつくり方

インターネット広告の発展によって生活者が触れる情報量が劇的に増えた昨今。埋没してしまわないために、コンセプトづくりにおいては商品・サービス独自の魅力、そして生活者にとっての価値をどう定義するかが、これまで以上に重要になってきています。そこで、生活者にとっての価値を捉えたコンセプトを抽出するノウハウ、チームや生活者へコンセプトを定着させていく際のポイントなど、宣伝担当者が意識するべき心構えや取り組み方を解説します。

- フィロソフィーに加えて、まず生活者や社会などの状況を整理してからアウトプットにつなぐ道筋を考える

- コンセプトには状況に適する「正しさ」だけでなく熱意を持てるような「面白さ」が必要

- 生活者が自発的に興味を持てるようなコンセプト開発が課題になってきている

「コンセプト開発」では、ここがポイント!

人を動かすことができて初めて価値がある

インサイト、コンセプトといった言葉をなんとなく使ってしまってはいないでしょうか。ただの思い付きをコンセプトとしていることも多いと思いますが、私の定義だとコンセプトとは「人を動かすためのアイデア」です。周囲を見渡すと、コンセプトと書いてありながらひとりよがりで「それでは人は動かないでしょう」という事例を多く目にします。

また私はコンセプトには、フィロソフィーと言えるような思想、哲学が必要だと考えています。さらに人を動かすためには、そのフィロソフィーを具体的なコンテンツの形に結び付けていかなければなりません。つまり、コンセプトとは「フィロソフィーとコンテンツの間に立つもの」だと捉えているのです。フィロソフィーであるとか、人を動かしたいという意思なりがそこにあるべきで、決してコンセプトだけが独立しているものではありません。

その観点から言うと、コンセプトをつくるというよりも、意識すべきは「人を動かすアイデアをどう考えるか」にあります。それが結果的にうまくいった場合は良いコンセプトだったと言えるでしょう。うまくいかなかったならば、それはただの役に立たない思い付きだったのでは、と思えてしまいます。

問題の本質の定義 その背後にフィロソフィーがある

マーケティング戦略を考える際、即効性のある解決策、解決のHow Toから考える人が多い気がしています。しかし、なぜその問題が起きたのか、そもそもその問題をつくっている本質は何なのかを定義するものがフィロソフィーだとも考えています。そこから解決までを結び付けようとする、その通り道としてコンセプトというものが存在すると私は考えています。

言い換えると、入口が何で、出口が何か、その間をどうつなぐかを考えるということ。そして、マーケターの仕事とは問題と解決の間、入り口と出口の間に、常に新しいつなぎ方のアイデアを考えることと言えるのではないでしょうか。ですから、私からすると、うまくつながるための「トンネル」を通せたとすると、それをコンセプトと呼んでいるような認識です。

「ただの思い付き」で終わらせないためには

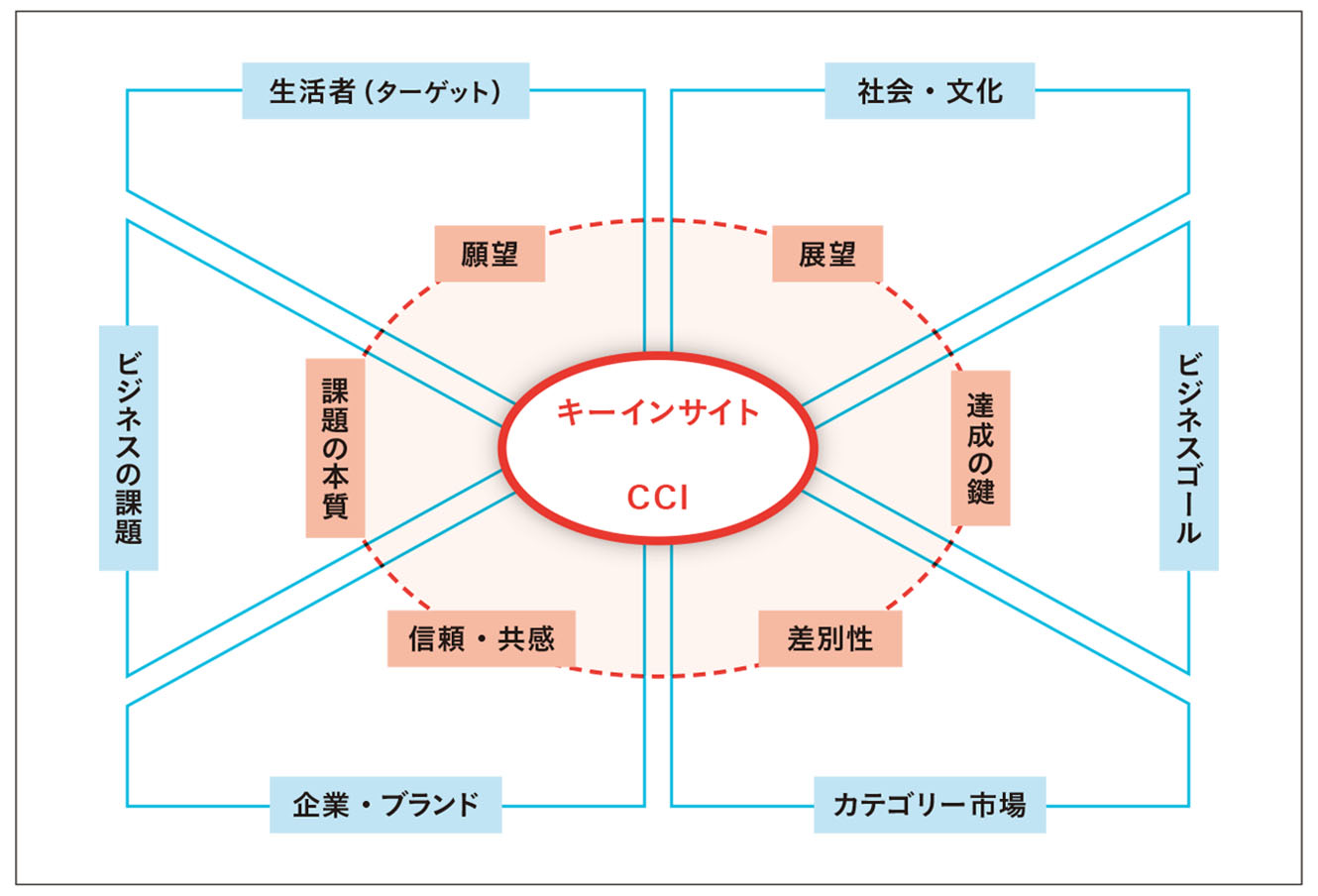

コンセプトをつくるとき私たちネイキッドでは、"6 BOX"というフレームワーク(図)を自動的に発想するようになっていて、この方法は企業の研修などでも教えたりしています。

具体的には、まず「生活者のインサイト」、「ブランドのどの部分がみんなに信頼・共感してもらえるのか」、「社会がこれからどこに向かうのか」、「競合がいま何をやっていて何をすれば差別化できるのか」という4つのエリアを整理し、ビジネスの課題とゴールを考えます。それを眺めながら、それらを真ん中でつなぐようなひとつのアイデアを考えていくというやり方です。

このアイデアがキーインサイトやコア・クリエイティブ・アイデア(CCI)であり、コンセプトと呼ばれるものの中核だと思っています。加えて、このフレームワークを使うと、アイデアをロジカルに説明することができます。

特に、初心者の方は闇雲にいいコンセプトを考えようとするよりも、まず4つのエリア、つまり状況や周りを固めていくことを意識すると良いでしょう。なぜなら、ここを固めずに考え始めてしまい、ただの思い付きで終わって失敗する例を良く目にするからです。

コンセプトの良し悪しをどう考えるべきか

自信を持てるコンセプトができた、換言すると、良いトンネルができたといっても、そこではまだ成否はわかりません。人や車が通ってくれるようになって、初めてトンネルは機能します。つまり何をもって良いコンセプトとするのか、ということがまず大事です。

たとえば、あなたがAという街からBという街へ移動するためのトンネルをつくることになったとします。最短で着くために環境を破壊したり無理に家を立ち退かせてつくるトンネルもありますし、自然破壊をしないですむためのトンネルを考えることもあるでしょう。あるいは景色を楽しめるようにトンネルではなく、周遊路をつくろうと考えるかもしれません。

つまり、目的によって全く違うルートが考えられるのです。これをコンセプトに置き換えれば、ビジネスにはそれぞれ望ましい状況があって、どれがいい道かは一概には判断できません。行く前の状況と、行った後の状況を見て、望ましい状況を実現できたかどうかで、初めて良いコンセプトだったと言えるのです。

このような理由から、いま何をしたいのか、何が問題なのか、何の解決を求められているのか、そのビジネスには必ず顧客、競合、社会情勢がからんできたり、企業体力や企業の「らしさ」などを明確にすることが必要なのです。そして、それらを総合的に見て、最も望ましい変化の仕方を考えるというわけです …